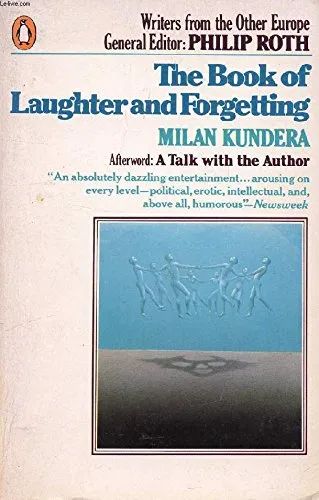

“这是一个流行离开的世界,但是我们都不擅长告别。”7月12日,94岁高龄的米兰·昆德拉与世长辞,但我们似乎并未准备好与他的告别。米兰·昆德拉是世界上读者最多的作家之一,很多人都是从《不能承受的生命之轻》开始,进入了米兰·昆德拉的文学世界。这部小说以 1968 年布拉格令人陶醉的氛围为背景,讲述了两对夫妇与政治和不忠作斗争的故事。于 1984 年出版后立即获得成功,多年来以至少二十几种语言重印。

《纽约时报》将这部小说列入 1984 年最佳图书名单时指出,“这位作家的真正任务是为他的国家在他一生中的灾难性历史寻找图像……他无情地使用这四个人,将每一对在各个方面都视为对立,来描述一个选择已用尽、人们根本找不到表达人性的方式的世界。”菲利普·考夫曼 1988 年改编的电影《布拉格之恋》由丹尼尔·戴·刘易斯和朱丽叶·比诺什主演,确保了昆德拉登上文学的顶峰。

“当生活在别处时,那是梦,是艺术,是诗,而当别处一旦变为此处,崇高感随即便变为生活的另一面:残酷。”

——米兰·昆德拉

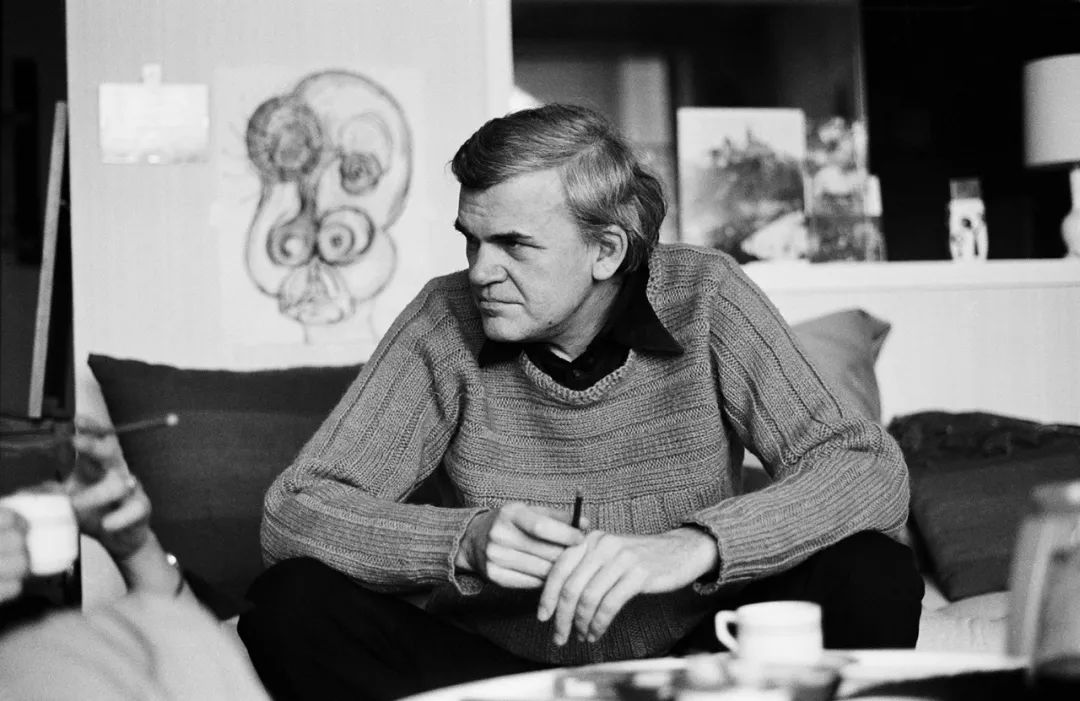

1929年春天,米兰·昆德拉生于捷克斯洛伐克布尔诺,那一天,刚好是愚人节,这对于一个持不同政见的作家来说可太酷了。仿佛箴言一般,他在写作中对于生命和生活的思考,始终在洞察一切中又带着一种玩笑般的戏谑。小说家黛安·约翰逊曾推测笑对昆德拉先生来说至关重要。“当昆德拉写到笑时”,她写道,“他认为笑并不是我们通常理解的欣赏或惊讶的主观表达,而是一种物质形式的侵略,一种实际的自我行为。——防御,甚至是一种义务。”正如昆德拉先生本人在他80多岁高龄时创作的《庆祝无意义》中所写的那样,“我们很早就知道,不再可能颠覆这个世界,不再可能重塑它,也不再可能阻止其危险的轻率冲动。只有一种可能的阻力:不认真对待它。”

1985 年,他在接受耶路撒冷奖时也发表了类似的言论,“有一句很好的犹太谚语,‘人类一思考,上帝就发笑’。但是上帝为什么笑呢?因为人们愈思索,真理离他越远。因为人思考得越多,一个人的想法与另一个人的想法就越不同。最后,因为人永远不是他所认为的那样。”昆德拉曾告诉《巴黎评论》:“我一生的抱负是将最严肃的问题与最轻松的形式结合起来。轻浮的形式和严肃的主题的结合立即揭露了我们的戏剧的真相(那些发生在我们床上的戏剧以及我们在历史大舞台上上演的戏剧)及其可怕的微不足道。我们体验到生命中难以承受的轻盈。” 寇德卡作品《1968年前苏联入侵捷克斯洛伐克的时间定格》

寇德卡作品《1968年前苏联入侵捷克斯洛伐克的时间定格》

“令人反感的,远不是世界的丑陋,而是这个世界所戴的漂亮面具。”

——米兰·昆德拉

昆德拉是 1968 年布拉格之春的一部分,这一带有人性的社会主义承诺被苏联坦克的履带粉碎。他的第一部小说《玩笑》在布拉格出版,是这段插曲中的重大事件之一。《玩笑》的主要叙述者路德维克是 20 世纪 50 年代布拉格的一名大学生,他因个人主义而受到党员的怀疑,“你微笑着,就好像你在思考一样”。《玩笑》是对那个荒凉荒唐生活的控诉,也是对任何地方的生活的控诉,因为背叛和复仇会腐蚀灵魂。布拉格之春结束后,这本书被谴责为愤世嫉俗、色情和反社会主义;如果你能以某种方式接受审查者的思维方式,你就会明白他们的观点。 电影Nobody Will Laugh(没人笑得出来) (1965) ,改编自昆德拉《可笑的爱》中的故事

电影Nobody Will Laugh(没人笑得出来) (1965) ,改编自昆德拉《可笑的爱》中的故事

昆德拉失去了布拉格高级电影研究所教授的职位,他的书也被禁。

在接下来的几年里,他以爵士钢琴家和临时工的身份赚钱。朋友有时会安排他用自己的名字或笔名写东西。这就是他成为占星专栏作家的原因。

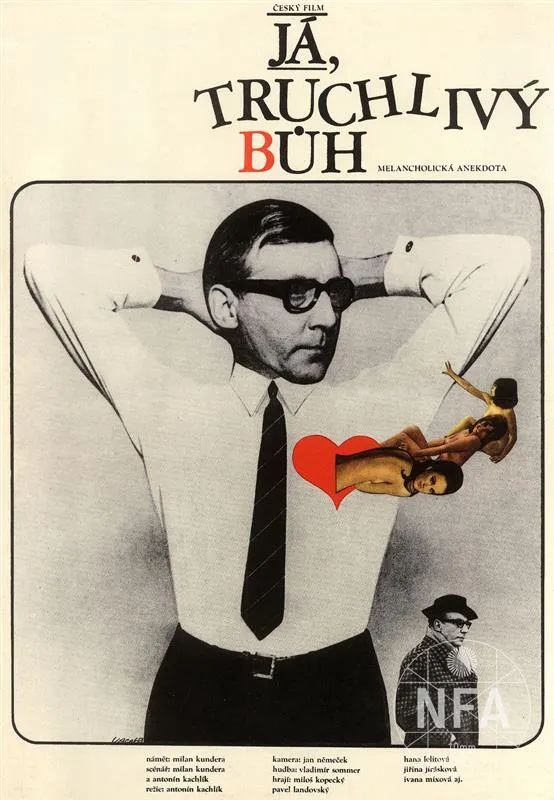

是的。他其实有过占星的经验。因此,当一位他称之为 R. 的杂志编辑提议每周发表一篇占星专题时,他同意了,并建议她“告诉编辑部,作者将是一位出色的核物理学家,他不希望透露自己的名字,因为担心被他的同事们嘲笑”。他甚至还为 R. 的主编算了个星象,这位党内黑客如果被人知道他的迷信信仰,一定会蒙羞。R. 后来报道说,老板“已经开始警惕星座警告他的严厉,非常重视他所能表现出的一点点善意,在他空洞的目光中,你可以看出一个男人的悲伤,因为他意识到星星只会给他带来痛苦。” 电影《I, DISTRESSING GOD》(我,痛苦的上帝)(1969)昆德拉移民前的最后一次改编是他的第一个故事《我,痛苦的上帝》(Já, truchlivý bůh, 1969)。据称,昆德拉在 20 世纪 50 年代末写这个故事时发现自己是一名作家。然而,当局不可避免地会得知这位杰出的核物理学家兼占星师的真实身份,而昆德拉也确信,没有办法保护想要帮助他的朋友。厄普代克在 1980 年评论道,昆德拉先生的挣扎“让大多数美国作家的人生经历看起来像番茄植株的生长一样沉闷,难怪昆德拉能够能够像加缪一样轻松地将个人和政治意义融合在一起。”

电影《I, DISTRESSING GOD》(我,痛苦的上帝)(1969)昆德拉移民前的最后一次改编是他的第一个故事《我,痛苦的上帝》(Já, truchlivý bůh, 1969)。据称,昆德拉在 20 世纪 50 年代末写这个故事时发现自己是一名作家。然而,当局不可避免地会得知这位杰出的核物理学家兼占星师的真实身份,而昆德拉也确信,没有办法保护想要帮助他的朋友。厄普代克在 1980 年评论道,昆德拉先生的挣扎“让大多数美国作家的人生经历看起来像番茄植株的生长一样沉闷,难怪昆德拉能够能够像加缪一样轻松地将个人和政治意义融合在一起。”

“罪恶的制度并非由罪人建立,而恰恰由那些确信已经找到了通往天堂的惟一道路的积极分子所建立。”

小时候,昆德拉的父亲教他钢琴,他考虑从事音乐事业,但渐渐地,他的兴趣转向文学,尤其是法语。“我从小就读过波德莱尔、兰波、阿波利奈尔、布列塔尼、科克托、巴塔耶、尤内斯库的作品,并钦佩法国超现实主义。”年轻的昆德拉在 1939 年至 1945 年被德国占领的国家长大,是战后数百万人信奉共产主义的人之一。这是一个令人兴奋的时刻,有新的赢家和输家名单。“旧的不公正得到了纠正,新的不公正又发生了,”他在《笑忘录》(1978)中写道。“工厂被国有化,成千上万的人入狱,医疗免费,烟草商的商店被没收,老年工人第一次在被征用的别墅里度假,我们的脸上洋溢着幸福的微笑。”他说,当他意识到革命从一开始就已经被毒害时,已经太晚了。

“受到乌托邦声音的迷惑,他们拼命挤进天堂的大门,但当大门在身后砰然关上时,他们都发现自己是在地狱里。这样的时刻使我感到,历史总是喜欢开怀大笑的。”

——米兰·昆德拉

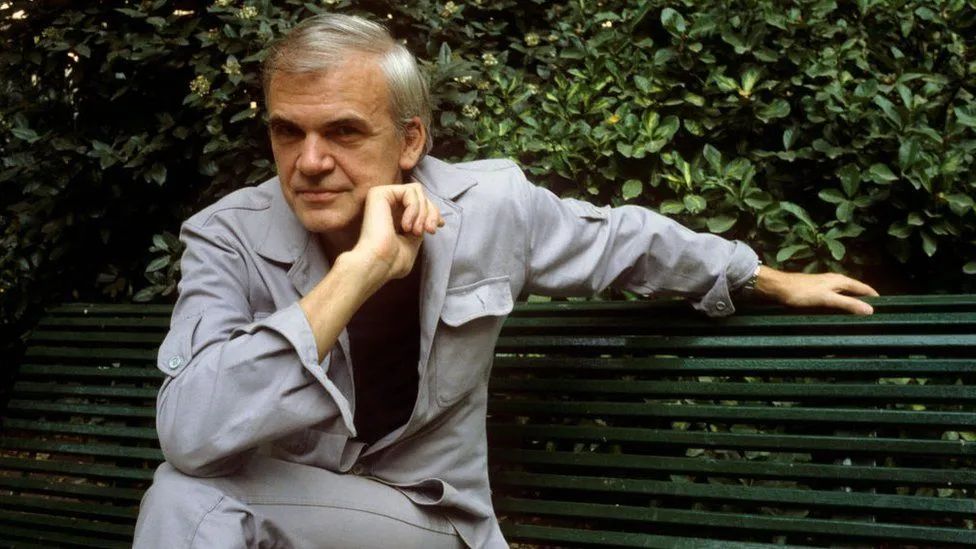

虽然《笑忘录》和《不能承受的生命之轻》是用捷克语写就的,但在放弃了政治和创作自由的希望后,昆德拉自 1975 年以来一直生活在法国,他的作品足以消除人们普遍认为作家们背井离乡会逐渐失去灵感的观念。在一本接一本的书中,昆德拉成功地将他年轻时的捷克斯洛伐克变成了一片生动、神秘、色情的土地。他的成就的本质也许可以部分解释为什么昆德拉如此强烈地保护他的隐私。没有哪个神话制造者或神秘主义者愿意被揭露。在一次采访中,小说家菲利普·罗斯引用了昆德拉对他说的话:“当我还是个穿着短裤的小男孩时,我梦想有一种神奇的药膏可以让我隐形。然后我长大了,开始写作,并希望获得成功。现在我成功了,想要有一种药膏可以让我隐形。”

1980年,作家菲利普·罗斯曾在读完米兰·昆德拉的《笑忘录》翻译手稿后与米兰·昆德拉进行了两次对话,那时菲利普·罗斯是企鹅出版社一系列“来自欧洲的作家”丛书的总编辑。这篇采访很好地体现了它的年代——事实上,它不仅是及时的,而且是有预见性的。PR(菲利普·罗斯):你认为世界的毁灭将很快到来吗?MK(米兰·昆德拉):这取决于你所说的“很快”这个词的意思。MK:恰恰相反。如果一种恐惧多年来一直存在于人类的心灵中,那么它一定是有原因的。

PR:无论如何,在我看来,这种担忧是你最新书中所有故事发生的背景,即使是那些绝对幽默的故事。MK:如果小时候有人告诉我:有一天你会看到你的国家从世界上消失,我会认为这是无稽之谈,这是我无法想象的。一个人知道自己会死,但他理所当然地认为他的国家拥有一种永恒的生命。但在 1968 年俄罗斯入侵之后,每个捷克人都面临着这样的想法:他的国家可能会悄悄地从欧洲消失,就像过去 50 年里 4000 万乌克兰人悄悄地从世界上消失一样,而世界却没有任何关注。或者立陶宛人。你知道17世纪时,立陶宛是欧洲强国吗?如今,俄罗斯人将立陶宛人保留在他们的保留地上,就像一个半灭绝的部落一样。他们与游客隔绝,以防止外界了解他们的存在。我不知道我的国家的未来会怎样。可以肯定的是,俄罗斯人将尽一切努力将其逐渐融入自己的文明中。没有人知道他们是否会成功。但可能性就在这里。而突然意识到这种可能性的存在,足以改变一个人的整个人生感觉。如今,我什至认为欧洲是脆弱的、致命的。PR:然而,东欧和西欧的命运难道不是截然不同的吗?MK:作为文化史的概念,东欧就是俄罗斯,其相当具体的历史植根于拜占庭世界。波西米亚、波兰、匈牙利,就像奥地利一样,从来都不是东欧的一部分。从一开始,他们就参与了西方文明的伟大冒险,包括哥特式、文艺复兴式、宗教改革运动——这一运动的发源地正是在这个地区。正是在这里,在中欧,现代文化找到了它最大的推动力。精神分析、结构主义、十二音、巴图克的音乐、卡夫卡和穆齐尔的小说新美学。战后俄罗斯文明对中欧(或至少是其大部分)的吞并导致西方文化失去了其重要的重心。这是本世纪西方历史上最重大的事件,我们不能排除中欧的终结标志着整个欧洲终结的开始的可能性。

PR:布拉格之春期间,你的小说《玩笑》和短篇小说《可笑的爱》出版了15万册。俄罗斯入侵后,你被解除了电影学院的教职,你的所有书籍也被从公共图书馆的书架上撤下。七年后,你和你的妻子在车后座扔了几本书和一些衣服,开车去了法国,在那里你已经成为最受欢迎的外国作家之一。作为一名“移民”,你有何感受?MK:对于作家来说,在多个国家生活的经历是一个巨大的好处。只有从多个侧面看世界,你才能理解它。我的新书诞生于法国,在一个特殊的地理空间中展开:通过西欧人的眼睛看到发生在布拉格的事件,通过布拉格的眼睛看到发生在法国的事情。这是两个世界的相遇。一方面,我的祖国:在短短半个世纪的时间里,它经历了民主、法西斯主义、革命、斯大林主义恐怖以及斯大林主义的解体、德国和俄罗斯的占领、大规模驱逐。它因此在历史的重压下沉沦,并以极大的怀疑态度看待世界。另一边,法国:几个世纪以来它一直是世界的中心,如今却因缺乏重大历史事件而苦恼。这就是为什么它热衷于激进的意识形态立场。这是对自己的一些伟大事迹的抒情的、神经质的期待,但它不会到来,也永远不会到来。

PR:你在法国生活是一个陌生的人还是在文化上有宾至如归的感觉?MK:我非常喜欢法国文化,并且非常感激它。尤其是对于较古老的文学作品。在所有作家中,雷贝莱斯是我最爱的。还有狄德罗。我和劳伦斯·斯特恩一样喜欢他的《宿命论者雅克》。他们是有史以来最伟大的小说形式的实验者。可以说,他们的实验很有趣,充满了幸福和快乐,而这些现在已经从法国文学中消失了,没有它们,艺术中的一切都失去了意义。斯特恩和狄德罗将这部小说视为一场伟大的游戏。他们发现了小说形式的幽默。当我听到学术界认为这部小说已经耗尽了它的可能性时,我有恰恰相反的感觉:在它的历史进程中,这部小说错过了它的许多可能性。例如,隐藏在斯特恩和狄德罗身上的小说发展冲动就没有被任何后继者所继承。

PR:你的最新书不叫小说,但在正文中你却宣称:这本书是一部变奏形式的小说。那么——这到底是不是小说呢?MK:就我个人的审美判断而言,这确实是一本小说,但我不想将这种观点强加给任何人。小说形式中蕴藏着巨大的自由。把某种定型结构视为小说不可侵犯的本质是错误的。PR:然而,肯定有一些东西使小说成为小说,但也限制了这种自由。MK:小说是一篇基于虚构角色的长篇合成散文。这是唯一的限制。我所说的综合这个词,是指小说家希望从各个方面、尽可能完整地把握他的主题。讽刺散文、小说叙事、自传片段、历史事实、幻想飞翔:小说的综合力量能够像复调音乐的声音一样将一切组合成一个统一的整体。一本书的统一性不一定源于情节,而是可以由主题提供。在我的最新书中,有两个这样的主题:笑声和遗忘。 根据昆德拉同名小说改编电影《玩笑》剧照

根据昆德拉同名小说改编电影《玩笑》剧照

PR:笑声一直离你很近。你的书通过幽默或讽刺引起笑声。当你的角色陷入悲伤时,那是因为他们遇到了一个失去幽默感的世界。MK:我在斯大林恐怖时期认识到了幽默的价值。那时我20岁。我总能从他微笑的方式认出一个不是斯大林主义者的人,一个我不需要害怕的人。幽默感是值得信赖的认可标志。从那时起,我就对这个正在失去幽默感的世界感到恐惧。PR:不过,在你的上一本书中,还涉及到其他内容。在一个小寓言中,你将天使的笑声与魔鬼的笑声进行了比较。魔鬼笑是因为上帝的世界对他来说毫无意义;天使们高兴地笑,因为上帝世界里的一切都有其意义。MK:是的,人类使用相同的生理表现——笑——来表达两种不同的形而上学态度。有人的帽子掉在新挖的坟墓里的棺材上,葬礼失去了意义,笑声诞生了。两个恋人牵着手,笑着穿过草地。他们的笑声与笑话或幽默无关,而是天使们严肃的笑声,表达着他们存在的喜悦。这两种笑声都属于生活的乐趣,但同时也意味着双重的末日:天使狂热分子的热情笑声,他们如此坚信自己的世界的重要性,以至于准备绞死任何不分享他们快乐的人。另一声笑声,从对面传来,宣告着一切都变得毫无意义,连葬礼都变得荒唐可笑,群交也不过是滑稽的哑剧。人类的生活被两条鸿沟所限制:一方面是狂热,另一方面是绝对怀疑。

PR:你现在所说的“天使的笑声”是对你之前小说中“抒情的生活态度”的一个新术语。在你的一本书中,你将斯大林主义时代描述为刽子手和诗人的统治。MK:极权主义不仅是地狱,也是天堂的梦想——这是一个古老的戏剧,世界上每个人都和谐相处,通过一个共同的意志和信仰团结在一起,彼此之间没有秘密。安德烈·布勒东(Andrè Breton)在谈到他渴望居住的玻璃房子时,也梦想着这个天堂。如果极权主义不利用这些深深植根于我们所有人内心并深深植根于所有宗教的原型,它永远不可能吸引这么多人,尤其是在其存在的早期阶段。然而,一旦天堂的梦想开始变成现实,到处都会出现一些阻碍它的人,因此天堂的统治者必须在伊甸园的一侧建造一个小小的古拉格集中营。随着时间的推移,这个古拉格变得越来越大、越来越完美,而毗邻的天堂却变得越来越小、越来越贫穷。

PR:在你的书中,伟大的法国诗人艾吕雅在天堂和古拉格上空翱翔,歌唱。你在书中提到的这段历史是真实的吗?MK:战后,保罗·艾吕雅放弃了超现实主义,成为我所说的“极权主义诗歌”的最伟大倡导者。他歌颂兄弟情谊、和平、正义、美好明天,他歌颂同志情谊、反对孤立、歌颂欢乐、反对忧郁、歌颂纯真、反对愤世嫉俗。1950年,当天堂的统治者判处艾吕雅的布拉格好友、超现实主义者扎尔维斯·卡兰德拉绞刑时,艾吕雅为了超个人的理想而压抑了个人的友谊感情,并公开宣称赞同对战友的处决。刽子手在杀人,诗人在唱歌。不仅仅是诗人。整个斯大林主义时期是一个集体抒情的疯狂时期。现在这已经被完全忘记了,但这是问题的关键。人们喜欢说:革命是美丽的,只有革命产生的恐怖才是邪恶的。但是这是错误的。邪恶已经存在于美丽之中,地狱已经包含在天堂的梦想中,如果我们想了解地狱的本质,我们就必须研究它起源的天堂的本质。谴责古拉格是极其容易的,但拒绝通过天堂通往古拉格的极权主义诗歌却一如既往地困难。如今,全世界人民都明确拒绝古拉格这个概念,但他们仍然愿意让自己被极权主义诗歌催眠,随着艾吕雅在布拉格上空翱翔时所吹奏的抒情歌曲,向新的古拉格进军。竖琴大天使,而卡兰德拉尸体的烟雾从火葬场的烟囱升向天空。

PR:你的散文的最大特点是私人与公众的不断对抗。但这并不是说私人故事发生在政治背景下,也不是政治事件侵犯私人生活。相反,你不断地表明政治事件与私人事件受到同样的规律的支配,因此你的散文是一种对政治的精神分析。MK:人的形而上学在私人领域和公共领域是一样的。以本书的另一个主题为例:遗忘。这是人类最大的私人问题:死亡是自我的丧失。但这个自我是什么?它是我们所记得的一切的总和。因此,死亡让我们恐惧的并不是失去过去。遗忘是生命中永远存在的一种死亡形式。这就是我的女主人公面临的问题,她拼命地试图保存她深爱的已故丈夫逐渐消失的记忆。但遗忘也是政治的大问题。当一个大国想要剥夺一个小国的民族意识时,它会使用有组织遗忘的方法。这就是波西米亚目前正在发生的事情。当代捷克文学,就其任何价值而言,已经有12年没有印刷了;200 名捷克作家被禁,其中包括已故的弗朗茨·卡夫卡;145名捷克历史学家被解职,历史被改写,纪念碑被拆除。一个民族如果失去了对过去的认识,就会逐渐失去自我。因此,政治局势残酷地揭示了我们每天、每时每刻都在不加注意的情况下所面临的普通形而上学问题。政治揭开了私人生活的形而上学的面纱,私人生活也揭开了政治形而上学的面纱。PR:在你的变奏曲的第六部分中,女主人公塔米娜到达了一个岛上,那里只有孩子。最后他们把她追至死。这是一个梦,一个童话,还是一个寓言?MK:对我来说,没有什么比寓言更陌生的了,寓言是作者为了说明某些论点而编造的故事。事件,无论是现实的还是想象的,本身都必须具有重要意义,读者应该天真地被它们的力量和诗意所吸引。我一直被这样的画面所困扰,在我一生中的某个时期,它不断地出现在我的梦中:一个人发现自己身处一个孩子的世界,他无法逃脱。突然之间,我们都抒情和崇拜的童年,显露出纯粹的恐怖。作为一个陷阱。这个故事不是寓言。但我的书是一部复调音乐,其中各种故事相互解释、启发、相辅相成。这本书的基本事件是极权主义的故事,极权主义剥夺了人们的记忆,从而将他们重新塑造成一个儿童国家。所有极权主义都是这样做的。也许我们整个技术时代都在这样做,因为它对未来的崇拜、对过去的冷漠和对思想的不信任。在一个残酷的少年社会中,一个拥有记忆力和讽刺能力的成年人感觉就像孩子岛上的塔米娜。

PR:几乎你所有的小说,事实上你最新书中的所有单独部分,都在伟大的性交场景中找到了结局。即使那部分以“母亲”这个天真无邪的名字命名,也只是一个长长的三段性爱场景,有序幕和尾声。作为一名小说家,性对你来说意味着什么?MK:如今,当性不再是禁忌时,单纯的描述、单纯的性坦白,已经变得明显无聊了。劳伦斯,甚至亨利·米勒的淫秽抒情诗,都显得多么过时了!然而乔治·巴塔耶的某些色情段落却给我留下了深刻的印象。也许是因为它们不是抒情的而是哲学的。你是对的,对我来说,一切都以伟大的色情场景结束。我有一种感觉,一场肉体之爱的场面产生了一种极其锐利的光芒,突然揭示了人物的本质,概括了他们的生活处境。雨果与塔米娜做爱,而塔米娜正拼命回忆与死去的丈夫失去的假期。情色场景是故事所有主题汇聚的焦点,也是故事最深层秘密所在的地方。PR:最后一部分,即第七部分,实际上只涉及性。为什么这部分是本书的结尾,而不是其他部分,例如女主角死亡的更具戏剧性的第六部分?MK:塔米娜(Tamina)在天使的笑声中死去,打个比方。另一方面,在本书的最后一部分,却响起了相反的笑声,那种当事情失去意义时听到的笑声。存在着一条想象中的分界线,越过这条分界线,事情就显得毫无意义和荒谬。一个人问自己:我早上起床不是很无意义吗?去上班?为什么而努力?仅仅因为我生来就属于一个国家?人类生活在这个边界附近,很容易发现自己在另一边。这种界限无处不在,存在于人类生活的所有领域,甚至存在于最深层、最具生物性的领域:性。正是因为它是生命最深的领域,所以对性提出的问题才是最深刻的问题。这就是为什么我的变奏之书可以以没有变奏而结束,除了这个。

MK:我对悲观主义和乐观主义这两个词持谨慎态度。小说不主张任何东西;一部小说探索并提出问题。我不知道我的国家是否会灭亡,我不知道我的性格中哪一个是正确的。我编造故事,将一个故事与另一个故事对峙,并通过这种方式提出问题。人的愚蠢来自于对一切事物都抱有疑问。当堂吉诃德走出去的时候,那个世界在他的眼前变成了一个谜。这是第一部欧洲小说给后来的整个小说历史留下的遗产。小说家教导读者将世界作为一个问题来理解。这种态度中蕴藏着智慧和宽容。在一个建立在神圣不可侵犯的确定性之上的世界里,小说已经死了。极权主义世界,无论是建立在马克思、伊斯兰教还是其他任何东西的基础上,都是一个答案的世界,而不是问题的世界。在那里,小说没有立足之地。无论如何,在我看来,当今世界各地的人们更喜欢判断而不是理解,更喜欢回答而不是提问,因此在人类确定性的喧闹愚蠢中几乎听不到小说的声音。

“没有一点儿疯狂,生活就不值得过。听凭内心的呼声的引导吧,为什么要把我们的每一个行动像一块饼似的在理智的煎锅上翻来覆去地煎呢?”

——米兰·昆德拉

寇德卡作品《1968年前苏联入侵捷克斯洛伐克的时间定格》

电影Nobody Will Laugh(没人笑得出来) (1965) ,改编自昆德拉《可笑的爱》中的故事

根据昆德拉同名小说改编电影《玩笑》剧照