八月酷热,群山环绕的村庄暑气熏人。八月四日上午十点左右,我去到村委。村委大门敞开,但里面房门关闭,一开始我以为要空跑一趟,但走近才发现,工作人员在里面安静办公,为不让空调冷气走漏而关上了门。我推门进去,平叔、祥叔在埋头填写文件,阿娟坐在电脑前办公,罗姨也刚忙完事务坐下。看到我到来,阿娟笑问来由。我表达想来了解一下现在村里后生(青年)的情况的意愿,话音刚落,四位工作人员都说道:“这个时候哪有后生仔在家,在家的都是五六十岁的!这个时候找人(青年)都难找!”阿娟补充说:“我算是后生,在这里上班,但平时也不住家(村)里。”平叔、祥叔说:“现在屋企比较后生的是司岗村的庆祥,四十多了,过来是我们,我们都五十多了,再后生的就是读中、小学的学生仔啦。三十五岁的不知能不能‘捡得两个出来’?”阿娟又补充说:“现在小学高年级和中学生都算流通人员了,他们平时上学都不住村里。”

与他们的交谈,让我初步意识到开展此次调研活动的困难。我进一步询问,村委是否有关于乡村青年婚姻的数据材料?阿娟答道:没有,办理结婚事务一般都是直接去民政部门,不会经过村委这边;关于青年的数据材料还是前年(2021年)统计过的整个村委的各年龄段人数分布。我请阿娟帮忙调出武丰村18-44周岁年龄段的人数统计,数据显示:武丰村18-44周岁的人数有1096人,男性570人,女性526人。我问阿娟,女性统计数据里有没有将嫁入当地的女性统计进去?她说没有。平叔和祥叔补充答道:现在的后生娶亲,大多都是出外打工“带回来”的,也有部分是娶了当地人;以前都是娶了亲,在家耕田种地;现在是在外打工“带回家”,又再出去打工,基本不在家,只有过年的时候才会回来。

四位村委工作人员在工作,2023.8.4

四位村委工作人员在工作,2023.8.4

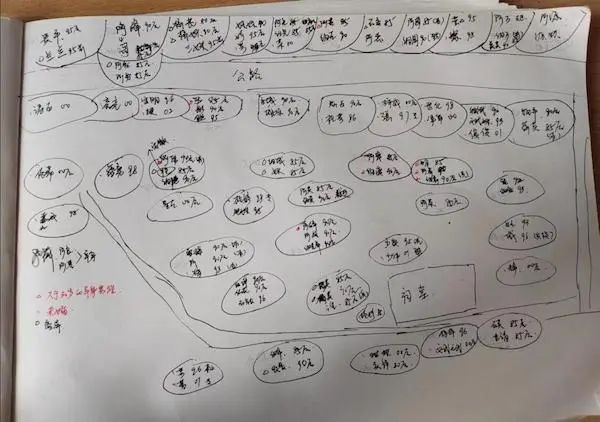

青年,是武丰村常年驻村村民中的“少数群体”。这是与村委工作人员交谈之后得出的结论,这意味着此次调研的开展会遇到一定的困难。考虑到调研的困难,我将此次调研范围缩小到我自己所在的自然村——司岗村。司岗村全村皆姓谢,全村46户人家,每户人口不少于4人,是武丰比较大的自然村。锁定调研范围后,我对司岗村青年情况进行统计。我母亲常年在村里,对村里的情况比较了解。在她的陪同下,我们去了庆祥叔家,在庆祥叔的帮助下,挨户统计出18-44岁的人数以及婚嫁情况。本村青年的统计数据情况如下:1980-1989年出生共29人,其中大部分人初中辍学,专科毕业2人,本科毕业2人;1990-1995年出生共33人,其中4人本科毕业,其余中职及以下;1996-1999年出生共17人,本科及以上2人,专科毕业2人,其余中职及以下;2000-2003年出生共17人,专科在读4人,其余中职及以下。所有青年人中:男性共49人,超过30岁未婚男性8人,离异2人,00后男青年皆未婚;已婚男青年中,娶本地人的有5人,娶广东省内的有14人(其中本市的有11人),娶广东省外的有3人,娶的都是广西人;女性共47人,超30岁未婚0人,离异9人,00后女性皆未婚;已婚女性中,多数嫁给韶关市人,3人嫁省外,其中两人已离婚,招婿5人。在统计过程中,我们发现,村里大龄男青年单身率比以往上升4倍,女性离婚率也超4倍;村里1990-1999年出生的青年近三分之一属于未达法定年龄而未婚生育。 当时的统计草稿

当时的统计草稿

从总体上了解了村中青年婚姻情况之后,我进行了多个单独的访谈。这些访谈分面对面和线上两种形式进行。线下的访谈对象有:庆祥叔、海绵婶、阿战叔公和林婆婆夫妇、贵平、阿清、李哥、小梁、阿龙;线上访谈主要有三个:大龄单身男青年华哥、冬冬姐及香姐。婚嫁风俗体现着地方的文化特色,了解村中婚俗是探寻村中青年婚姻发展情况的重要内容。与阿战叔公和林婆婆夫妇、李哥的访谈使我比较清楚地了解本地婚俗变化情况,这是调查本村青年婚姻的重要方面。婚俗随着时间的推移有所变化,迎亲和礼金是两个变化比较显著的方面。阿战叔公回忆当地的婚俗变化道:解放以前的婚礼比现在讲究。以前有钱人家“讨亲”,跟古装剧上演的差不多,有“说亲”、“对八字”、“走人家”、“看日子”、“写礼单”、“下聘书”、“迎亲”等,要有聘书、礼书等,跟古时“三书六礼”差不多一致。以前村里有“礼盒”、“礼壶”、“阖架”、“珩镜”、“杠轿”等,这些都是婚礼需要用到的东西,现在这些东西都不知道哪里去了。林婆婆补充说:她们小时候还看过“地主佬”家的新娘子坐轿子呢。解放之后,婚俗就变得简单多了。阿战叔公说道:毛主席时代都“不让搞这些”,搞这些是“封建”。我问及叔公他们结婚时候的情况,林婆婆说道:“我们那个时候,三个南瓜‘讨’一个‘夫娘’,我们结婚的时候,什么东西都没有,来‘讲亲’的时候就带来一小块黑麻麻的腊肉(当礼金),要是在今天啊,扔在地上狗都不吃。”说起礼金,李哥说道:以前日子困难,肯定是没那么讲究,有的人家可能都不用礼金。我问李哥:现在礼金如何?李哥又笑又叹:现在没礼金就别想有老婆!李哥是武丰苦水脚村人,1989年出生,结婚有四五年了,他妻子(下文称李嫂)是大桥镇长溪人,属于本地人。李哥和李嫂是经朋友介绍认识的,两人相识缘于李哥给李嫂当“司机”。那时候李嫂和李哥老表(两人同村)来他们村走亲戚,老表那时候还没车,李哥开车送他们回家,然后加了李嫂的QQ,之后慢慢聊,最后自然而然在一起了。我问李哥当时给李嫂家礼金是多少?李哥说:差一块钱就六万,这在当时算是比较高的。我又问,礼金里面包含哪些费用?李哥说:礼金就是礼金,不包含其他东西,像给岳父家人包“利是”、买礼品等是要另出的。“办酒”的钱也是另出,由男方出。李哥回忆道:他们那批结婚的,可能是他在水背村的老表结婚的花费的礼金最少——9999块;其他都是“万数”以上的。李哥说:他同学去年结婚,娶的是湖南人,礼金20万。说及此,我笑着问李哥:外省礼金比较贵,本地的没那么贵,是不是本地人比较“好讲”?李哥说:不同的地区不一样,确实本地的礼金要的少一些,不过也分人,本地人“好讲”的就“好讲”,不“好讲”的也是一样要那么多。现在结婚礼金少也要八万多,大多都是十来万。现在年轻人都不愿意结婚,压力太大了,又要房又要车,还有礼金,“讨不起亲”了。“交礼金”是“讨亲”的一部分,“讨亲”还有重要的一环——办迎亲酒。在村里“办好事”,无需主家操作。村里会有专门的“理事”人员,有“理厨”、“理客”、“捞饭”、“洗碗筷”等。在村民们的操持下,迎亲的事项都会有条不紊地进行着。迎亲要提前“看好日子”,包括什么时辰去“接亲”、什么时辰“进大门”,这些都是提前定好的。在迎亲礼中,新郎必须迎新娘“进大门”,这项活动虽有少许变化,但一直保持着。迎亲包括“接亲”、“牵亲”、“打伞”、“伏(客家话同‘雁’音)门”、“拜祖”、“合卺”。“牵亲”是由村里丈夫健在、夫妻和睦、儿女双全的一位妇人来牵,“打伞”是村里的“妹条子”,“伏门”要由会“斩煞”的人来主持。 贵平“办酒”理事名单接亲队伍由村中青年组成,迎亲当天,新郎先进祠堂祭拜,时辰到了,新郎领迎亲队伍去新娘家中接亲,接亲队伍将新娘迎到村口,“牵亲”的夫娘和打伞的“妹条子”早早等着。新娘到达村口之后,新娘娘家人将备好的红伞撑开,新娘落地,“妹条子”接过伞,而后合伞,伞要半合,合起来的伞高举新娘头顶,夫娘牵过新娘,开始从村口步行至祠堂正门口。当下忙完手中事务的村民都会来迎接新娘的到来。到达祠堂正门,新郎新娘面对祠堂大门停驻,等候“斩煞”主持“伏门”。主持面对新郎新娘,一手持桃木剑,一手抓着生鸡公,剑敲门梁,主持开始“伏门”。主持念唱“斩煞”辞,念唱完之后,“割鸡公”,鸡公割出血就可以,不可以割死。“伏门”结束,“妹条子”合伞,迎亲队伍放礼花,“斩煞”完成。接着,由“牵亲”夫娘牵着新娘,与新郎一起进入祠堂拜祖,拜祖之后牵回新郎家中,新郎父母在家中厅堂桌上放两个灯盏、两个鸡蛋、两杯酒,新郎领新娘见过父母,后喝“合卺”酒,喝酒之后礼成,新娘由“牵亲”夫娘牵入新房,等候婚宴开席。在这一整套迎亲入门的礼仪进行时,村民及宾客都会来围观祝福,共同迎接新妇进入“谢氏门中”。新娘入新房之后,村中夫娘及孩童可以进去陪新娘聊天,这是新妇与村中夫娘们结识的好机会。此后,村中邻里,碰面皆是谢家人。

贵平“办酒”理事名单接亲队伍由村中青年组成,迎亲当天,新郎先进祠堂祭拜,时辰到了,新郎领迎亲队伍去新娘家中接亲,接亲队伍将新娘迎到村口,“牵亲”的夫娘和打伞的“妹条子”早早等着。新娘到达村口之后,新娘娘家人将备好的红伞撑开,新娘落地,“妹条子”接过伞,而后合伞,伞要半合,合起来的伞高举新娘头顶,夫娘牵过新娘,开始从村口步行至祠堂正门口。当下忙完手中事务的村民都会来迎接新娘的到来。到达祠堂正门,新郎新娘面对祠堂大门停驻,等候“斩煞”主持“伏门”。主持面对新郎新娘,一手持桃木剑,一手抓着生鸡公,剑敲门梁,主持开始“伏门”。主持念唱“斩煞”辞,念唱完之后,“割鸡公”,鸡公割出血就可以,不可以割死。“伏门”结束,“妹条子”合伞,迎亲队伍放礼花,“斩煞”完成。接着,由“牵亲”夫娘牵着新娘,与新郎一起进入祠堂拜祖,拜祖之后牵回新郎家中,新郎父母在家中厅堂桌上放两个灯盏、两个鸡蛋、两杯酒,新郎领新娘见过父母,后喝“合卺”酒,喝酒之后礼成,新娘由“牵亲”夫娘牵入新房,等候婚宴开席。在这一整套迎亲入门的礼仪进行时,村民及宾客都会来围观祝福,共同迎接新妇进入“谢氏门中”。新娘入新房之后,村中夫娘及孩童可以进去陪新娘聊天,这是新妇与村中夫娘们结识的好机会。此后,村中邻里,碰面皆是谢家人。 新郎贵平清晨出发去接亲,2022.10

新郎贵平清晨出发去接亲,2022.10

贵平夫妇结婚时在新娘家门口与伴郎伴娘的合影,2022.10

贵平夫妇结婚时在新娘家门口与伴郎伴娘的合影,2022.10

新郎贵平与婚礼迎亲队伍的合影,2022.10

新郎贵平与婚礼迎亲队伍的合影,2022.10

新郎贵平与婚礼迎亲队伍的合影,2022.10

新郎贵平与婚礼迎亲队伍的合影,2022.10

贵平与新娘在婚宴上敬酒,新娘是瑶族姑娘,身着瑶族新娘服饰,2022.10

贵平与新娘在婚宴上敬酒,新娘是瑶族姑娘,身着瑶族新娘服饰,2022.10

阿战叔公多次被请作村中婚礼的“伏门”人,林婆婆年轻的时候也“牵过好几次亲”。阿战叔公“伏门”,不止在司岗村,有时还被请去其他谢氏村庄“伏门”,比如杉树下、田寮下、田竹山都去过。阿战叔公解说道:所谓“斩煞”,就是斩除尾随新娘来的一路凶神恶煞,将新娘路遇的邪气驱除,经过“斩煞”,新娘随新郎进入谢氏门中,此后夫妇二人婚姻之路美满和顺。谈话间,阿战叔公念起了“斩煞”辞。由于唱读的是客家话,我只能听懂一部分,于是我便请阿战叔公写了下来。我拿的是白色稿纸来请阿战叔公写辞令,见此,阿战叔公自行找出红纸,起笔在红纸的背后写下通用的“斩煞”辞。阿战叔公说:“斩煞”辞并非是固定不变的,可以根据不同的人进行变通,比如新人是有官职的,就可以在念唱中带进“升级”(升官)的辞令。一般通用的“斩煞”辞令内容如下:天开王道 日吉时良

谢氏门中 娶亲归堂

大吉大利 地久天长

早生贵子 金玉满堂

同偕到老 头白至上

再伏如

大吉利 大吉丈

门神扶位 列在两榜

若有新人一路带有凶神并恶煞

尽在雄鸡头上堂“伏门”的人除了要有文化、会识字、唱读“斩煞”辞令,还要有足够的胆量,能镇得住场面。林婆婆回忆道:以前有个叫三孬叔公的“伏门”,“斩煞”到一半忘词、胆怯,忽然说“对面牛吃菜子啦”,“斩煞”半途跑了,闹了个大笑话;而且他主持“伏门”的那对新人婚姻生活也不顺遂。 阿战叔公在写“斩煞”辞,2023.8.4

阿战叔公在写“斩煞”辞,2023.8.4

一般通用的“斩煞”辞令

一般通用的“斩煞”辞令

迎亲礼成之后,就是婚宴,婚宴有在村里举办的,也有在城里酒店办的。我参加过两次村中的婚礼,一次是2016年冬,堂姐冬冬的婚礼,作堂姐伴娘;一次是2021年秋,堂哥阿宽的婚礼,给新嫂打伞。堂姐和堂哥的婚宴都是在村里办的。在酒店办婚宴,吃一次席面。在村里办婚宴,可以吃三次席面:分别是“喝茶”——宾客到来之后,先吃糍粑和喝油茶;午餐——婚宴正餐,答谢宾客来贺礼,新郎新娘在宴上敬酒,以太外祖、曾外祖、外祖为尊,而后依次敬酒答谢宾客并再次接受祝福;晚餐——主家为答谢村民操持“讨亲”事宜而设。2016年冬,村里还未建起公房,堂姐冬冬的宴席在祠堂里吃的,那时我虽是伴娘,但因还在读高中,只是跟在堂姐身后端酒;2021年秋,我为新嫂打伞,婚礼礼成之后,便坐等吃席。前文所提,“伏门”、“牵亲”、“打伞”三者都会在宴席上受到厨房“优待”。阿战叔公说,以前若主家养猪,厨房会为三者准备杀猪菜、烫好酒;现在逐渐演变成“包利是”。堂姐和堂哥的婚礼都热闹非凡,有全村人和众多宾客的见证和祝福,我是众多人中的一个。我们能见证新人进入婚姻,组建家庭,却无法真正了解他们所要奔赴的未知生活。庆祥叔是司岗村少数的在村青年。八月六日晚上八点多,我与母亲去到庆祥叔家中。我们到时,恰好海绵婶厂里放假回家,家里杀了鸡,刚吃完饭洗好碗,家人团圆在看电视,女儿恬恬饭后回房间,儿子乐古坐在庆祥叔身边玩庆祥叔的手机。庆祥叔1982年出生,身份证登记为1980年,初中辍学。庆祥叔回忆道:1996年上初中,读了一个学期就没读了。当时学费要四百多块,学费都要借;饭要自己带米去蒸,菜是在家里炒的酸菜,那时候还没有自来水,洗米要去学校旁的溪边,洗澡也是,冬天所有人都长冻疮。那时候家里劳动力只有母亲一人,父亲身患糖尿病,无法劳作,加上成绩不好,就不愿再去。上世纪90年代末,兴起乡村青年进城打工浪潮,当时村里同龄人都外出打工,但庆祥叔辍学之后就一直在家耕田。庆祥叔笑叹:“有嘛办法?阿爸躺着,还有个眼盲的细伯,想走也走不开,就在家搞碗饭食。”糖尿病的叔公没挨几年,四十多岁便离开人世了。叔公去世当年,庆祥叔妹妹(细阿妹)出嫁。细阿妹比庆祥叔小两岁,当年她想跟湖南人结婚,叔公不同意,据说叔公当年对细阿妹说:“你不要走那么远,逢年过节我能吃几个你的糍粑。”后来,细阿妹嫁到了武丰杉树下村,距离司岗村十分钟左右的步行时间。2006年,父亲过世一段时间后,留母亲和眼盲的细伯在家,庆祥叔外出打工。 庆祥叔上初中时用的饭盒

庆祥叔上初中时用的饭盒

问起夫妻两人的相识经历,庆祥叔回忆说:2006年,他下去佛山顺德,在交警队当绿化工人,做道路绿化工作。海绵婶当时在厂里上班,两人是外出游玩时认识的。认识之后,慢慢聊着,自然而然在一起了。我笑赞:“那叔你当时真厉害啊,又挣到钱,又找到老婆了。”庆祥叔答道:“有嘛钱!结婚的时候什么都没有,当时带你婶婶回家来,还睡泥砖屋。想起以前真是艰苦又可怜……”我又问起庆祥叔当时是否“办了酒”?他说,没有办。他还说起当时他们结婚那几年,村里同龄人基本都没有“办酒”,村里的阿先、阿溜、阿源等这几个和庆祥叔年龄相仿的青年当时都没“办酒”。在细数当时村中的青年婚恋情况后,庆祥叔笑叹:“那时候都穷,(老婆)带回来就可以啦。”庆祥叔在回忆这些事情的时候,海绵婶在一旁淡笑地听着。没有彩礼、没有婚礼,“外来媳妇”海绵婶,与庆祥叔相识、相恋,然后一起进入婚姻,组建家庭,为未知的生活共同打拼。 庆祥叔和海绵婶的合照,摄于2007年

庆祥叔和海绵婶的合照,摄于2007年

海绵婶1985年出生于广西百色的一个农村,有两个哥哥、一个姐姐和一个弟弟。海绵婶读完初中就出来打工了。2006年与庆祥叔相识,2007年两人结婚。婚后不久,海绵婶怀孕。因放心不下家里,庆祥叔不再外出打工,选择回来耕田。海绵婶家里虽是农村的,但没在家耕过田,对于耕种事务这些都不懂,春天尝试下田插秧,结果是“满田跑”。这些事情再重新讲起,引得大家哄笑。庆祥叔笑说:“这也不奇怪的,像阿溜夫娘、阿源夫娘她们也不会。”2008年,女儿恬恬出生。庆祥叔说:当时计划生育很严格,生孩子前一定要有准生证,不然罚款。当时的政策是:如果第一胎是生女儿的家庭,要间隔四年才能再生第二胎。2013年,儿子乐乐出生。维持家庭经济、抚育孩子、看顾老人,是庆祥叔夫妇头顶的“三座大山”。因为要照顾眼盲的细伯,家中必须有人在,庆祥叔无法带着母亲和老婆孩子直接外出务工。因此,在两个孩子还未断奶期间,夫妇二人都是在家耕田。等孩子断奶,没那么依赖妈妈之后,海绵婶到韶关的工厂打工,庆祥叔则在家耕田并养一些猪和家禽,这是这些年夫妇二人的“分工”。海绵婶在工厂打工,每天工作时长为12小时,两班倒,虽然辛苦,但工资是家庭相对稳定的经济收入。庆祥叔分析了他选择“在家”的原因:一则——如果两公婆外出,把小孩交给年迈的奶奶,实在是不放心,要是孩子生点病都不方便。有家长在家对于小孩的成长和教育都相对较好,而且家里还有细伯要看顾。二则——他在家里可以耕点田种点地,吃的不用买,有时候多了还可以卖;可以养猪和家禽用以出售;最近这两年政府扶贫政策,为在村农户发放鱼苗,庆祥叔还挖了口小鱼塘养点鱼;总体来说,这算是一种经济的经营。我问庆祥叔,在家务农和养猪这些一年大概可以挣多少钱?他说挣不了多少,而且得看运气。现在耕田,种子、肥料、农药、收割等这些都要钱,而且价格越来越贵;养猪成本高,猪苗、饲料这些都要投入高成本,而且猪价不稳定,运气好的时候能挣多一点,运气不好的时候亏本。今年夏季高温,猪瘟泛起,整个武丰的猪全都病死,庆祥叔家养的肉猪,趁猪瘟还没彻底传到村里,低价贱卖;快要“下垛”的母猪病死,今年上半年的养猪经营基本无钱可赚。说起养猪的风险,庆祥叔说,有时候猪生病了都是他自学给猪打针,长时间以来他都快成“猪医生”了。说起这些,庆祥叔叹道:“生活就这样的,没得办法,只能是走一步看一步。”恬恬今年秋季将下乳源职业中学就读,乐乐也马上要到镇上读四年级。谈起儿女的教育,庆祥叔直言:压力越来越大!恬恬成绩不好,去职业中学读书也不确定能学的怎么样,对她的要求就是不要“学坏样”。恬恬当时在村里上小学的时候,成绩还可以,上了大桥(镇上)之后成绩越来越差,初中“更不消说”。乐乐暂时成绩还可以,希望他之后也能保持。庆祥叔说,(小孩子)在大桥(镇上)读书确实不如在乳源(县里)读的好,但是也没办法,“下去读也是难搞”。庆祥叔给我算了一笔账:把小孩送下乳源读书,首先第一个问题就是转学,转学不是轻易就能转,“还得想想办法”;其次,小孩在下面读书,肯定要有人陪读,上学要有人接送,如果恬恬或乐乐下去读,要么海绵婶陪读,要么庆祥叔陪读,这样的话家里就少了一份收入;在县里读书,就得在县里生活,房租、水电、吃穿用度,“样样都是钱”。小孩在大桥上学,经济压力没那么大,但是也要伙食费、来回车费、住宿费等。恬恬下学期去乳源职业中学读书,教育支出就更大了。随着孩子年龄增长,家里住房不够了,前两年加盖了第二层,去年进行了装修。“挣多少用多少,没得闲钱。”孩子的教育问题基本是村里青年婚姻生活中遇到的最重要的问题。在与小梁交谈的过程中,她也讲到这个苦恼。小梁是村里90后青年阿旺的妻子,她和海绵婶一样,也是广西百色人,现在在韶关工厂上班。小梁与阿旺育有一儿一女,儿子马上要上小学,女儿两岁。小梁说:七月份她在韶关租了房子,准备把小孩带下去上学,但是现在阿旺工作地不稳定,只有她一个人无法又上班又带小孩,所以这个计划暂时搁置了。问起两人的工作情况,小梁说,她现在工作不太好,工资低,底薪一千多,主要靠加班,而且现在厂里工作不好干,“货不多,加班少”。阿旺之前也在韶关,有一段时间进了厂,但是后来没干了,现在跟别人去湖南那边做建筑工作,这个工作虽然辛苦但钱多一点。阿旺弟弟阿宽前年结了婚,阿旺自己的孩子越来越大,将来弟弟也会有孩子,小梁夫妇俩在尽快为将来的生活做准备。孩子教育的事情,只能走一步看一步。小梁所在的厂现在不忙,每周日会放假一天。她买了一辆摩托车,每周六晚上下班之后,她都会开着摩托车回家,回来看看孩子,简单辅导一下孩子的作业,周日下午再开车下去韶关。路程两个小时左右,有时候天气不好只好不回来。小梁说,“有条件还是把小孩送到下面上学好点,但是暂时没有办法”。和庆祥叔交谈时,他谈到村里大多青年都会把小孩送到下面上学。例如,阿先妻子就在县城里给女儿和儿子陪读,阿先则在广州上班。有的直接从小孩上幼儿园起就在县里租房陪读,条件好的直接在下面买房。庆祥叔说,现在不会有年轻人把小孩带回来了,只有过年才会回来,有的人久了不见,碰面都不敢打招呼,怕认错。庆祥叔笑说,现在村里都成了年轻人的“度假区”。在众多村中青年中,冬冬姐有两方面的代表性:(1)冬冬姐是离村青年。(2)冬冬姐是村里招婿的女青年。冬冬姐是90后,初中毕业就出来工作了。2016年结婚,丈夫小田是广西人,两人是相亲认识的。在认识小田以前,冬冬姐也谈过男朋友,但是他们都“不愿意到家里来”,最终都不了了之。冬冬姐是家里最小的,姐姐结婚早,但没“留在家里”,父母要求冬冬一定要“留下来”。于是,经人介绍,认识了小田,认识不久之后就结婚了。结婚前一年,家里新建了一层楼房,在旧楼(两层)前面。冬冬姐说:他们办了两场婚礼,一场在我们村里,一场在小田他们那边。现在,他们像有两个家,“两边都得顾,压力很大”。婚后不久,冬冬姐怀孕,之后便在家养胎。2017年,女儿欣欣出生,因为是剖腹产,又在家休养许久。这期间,冬冬姐和妈妈、奶奶在家,妈妈和奶奶在家种点地,顺带帮忙带孩子,丈夫小田和冬冬爸则外出打工。等身体恢复的差不多,冬冬姐便下韶关进厂打工。2019年底,儿子安安出生。 和冬冬姐聊天及朋友圈的截图

和冬冬姐聊天及朋友圈的截图

女儿渐渐长大,上学问题需要解决。为了女儿上幼儿园,冬冬姐和小田在县里租了房,平时小田在韶关打工,下班了就回到乳源家里。比较幸运的是,冬冬姐的妈妈还比较年轻,可以帮忙接送小孩上学和照顾家里,冬冬姐的育儿压力相对较小。儿子安安断奶之后,冬冬姐再下韶关找工作。因为夫妇俩都在韶关上班,两人决定把小孩也带下韶关上学。他们在工作地附近租了房,冬冬姐的爸爸也在韶关打工,一家人团聚在出租屋,但问题也随之而来。冬冬姐和小田平时都要上班,欣欣和安安要妈妈下来帮忙看带,奶奶年迈了又不放心她一个人在村里,一家人聚在一起,房间数量要求多。这样的房子租金比较贵,加上水电及其他吃穿用度,生活费用就是一大笔支出。与家人商量之后,冬冬姐和丈夫小田去年咬牙在韶关买了一套小产权房。现在,冬冬姐和家人算是在韶关“安了家”,起码儿女以后的上学问题得到了解决。与冬冬姐的交谈是在网上进行的,我晚上八点多尝试给她发微信消息,收到她的回复时是九点半之后,那时她刚下班。冬冬姐说,有时候会加班到更晚,回到家都十一点了,幼儿园会布置家庭作业,回家陪小孩做完作业,忙完到睡觉的时候,“又到新的一天了”。冬冬姐是位乐观的女子,她说道:生活就是这样,现在苦点,以后会慢慢甜起来的。华哥是村里大龄未婚男青年,对此他最有“发言权”。我给他发微信消息的时候,他直言“你问对人了”。华哥是85后,有两个妹妹,大的妹妹是92年的,小妹是94年的,现在两个妹妹都已经结婚,两姐妹也都为人妇为人母了;华哥母亲在小妹五六年级的时候因病去世,父亲现在仍在打工挣点钱。华哥初中没读完就出来打工了,之后转行做了销售,前几年一直在全国到处跑,不太稳定,所以结婚的事情也一直没有提上日程。等到准备结婚的时候,农村青年婚恋情况已经发生了巨大变化。华哥把自己结不了婚的原因归咎于“穷”。实际上,与村里大部分年纪相仿的青年相比,华哥的家庭和个人条件算中等以上。华哥好几年前就购入了私家车,在村里的房子有两层半,装修也比较现代化。我记得前两年过年去他家拜年时了解到,他家二楼还设有ktv游戏房,当时还有一群村里青年朋友在那相聚。我问起他的恋爱经历,他说他有带过两个女朋友回家,但因为城里没房,最终都没能结婚。他直言:村里的东西不值钱,没有价值,但是要去城里买房,必须有足够的钱。我问华哥:是不是城里有没有房已经成为结婚的关键问题?他的回答:这是肯定的。他进一步说:“城里有房,最起码的30万首付,农村青年哪个手里经常有30万呢?” 和华哥聊天的截图

和华哥聊天的截图

阿清是华哥的堂弟,比华哥小一岁。阿清性格比较内敛,为人老实,出去工作多年也没谈女朋友,也经人介绍相过亲,但是没成功。前年,家里在县城里买了房。去年,阿清终于把婚结了,妻子是武丰圳头陈家的姑娘。今年七月,阿清和妻子迎来自己的第一个孩子。当时阿清在阿战叔公家吃午饭,午饭后我到阿战叔公家拜访,正好大家一起聊了起来。阿清说:他现在在乳源顺丰快递工作,工作虽然比较辛苦,但挣得相对多一些。阿清此次回村是为处理一下孩子满月酒的事宜,聊了一会之后,他便下乳源去了,要下去帮忙照顾孩子,只有妻子一人难打理家中事务。阿清父母仍然在打工,奶奶在村中家里,阿清和妻子及孩子住县里。除了婚恋问题,我们还聊到了现在农村青年的就业问题。华哥说:现在大家都不愿意进厂打工了,进厂打工一个月,“累生累死就得个三四千块”。根据华哥所说,我们做了个简单的预估:以乳源县城现在的房价算,就算年轻人非常节约,每个月存三千块,十年存个三十来万,从十八岁干到二十八岁,十年时间挣的血汗钱,为买房一朝全部掏空。何况,房价物价会变动,十年一过,又是另一番光景。“城里的房会掏空农村人的家底”,但是回村发展又成为一个很大的困难。事实上,我和华哥不止一次谈到关于乡村振兴的事情,以前关于“乡村快递”的调查,我们便谈论过这个问题。华哥平时也会关注村里的发展,对于村里的将来的发展,华哥始终持悲观态度。对于农村青年结婚越来越困难的这一问题,华哥给出了自己的见解,他精炼地总结:1.现在阶层分化越来越明显,农村青年处于越来越尴尬的身份地位;2.受各种因素影响,农村青年经济能力弱;3.农村给予青年发展的空间有待开拓;4.农村的基础设施有待加强建设;5.农村女青年都往外发展,留给村里男青年的机会少。看到华哥给出的结论,我一时愣住,但转念一想,没有人能比农村青年自己更清楚他们的困境,这个困境虽不仅是他们自己造成的,但困在里面的他们却只能自救。在我印象中,香姐是位乐观的女子,每次节假日回家遇见她,她总是喜笑颜开,直到这次的访谈才让我了解到她的另一面。香姐是个90后,结婚早。初中毕业之后,香姐在家里的安排下到韶关读职业中学。2008年假期打工时遇到现在的老公,相识后与之恋爱,当时年幼,最终未婚先孕。怀孕之初,香姐不敢告知家里,直到孩子月份大了,纸没能包住火,但是为时已晚,两家人只能尽快讨论二人的婚事。香姐没有兄弟,她又是姐姐,家里要求她“留在家里”,香姐家人最终同意二人结婚,但要求第一个孩子跟香姐姓。香姐老公家原是同意的,但儿子出生后要办理出生证件时又反悔了,最后两家人闹得不可开交。香姐父亲一气之下将香姐和孩子接回村里,不让他们再来往。香姐说:当时自己年纪小,发生这些事情的时候很无助,一边是自己的家人,一边是自己的爱人,矛盾出现之后,自己只能夹在中间,左右为难。这种情况之下,自己只能在其中调节,最终香姐说服老公,孩子随她姓,矛盾才得以解决。香姐在家坐完月子之后,香姐老公来接香姐下了韶关,她在家带孩子,老公则在外边挣钱养家,两人的感情很好。儿子一岁多时,香姐出来上班。2011年,香姐工作了一年多,老公由于工作调动去了西安,两人商量之后,带上儿子一起去了西安。2012年,女儿出生,儿女双全,全家都十分高兴。然而,一儿一女并未构成生活的一个“好”字。女儿满月时去体检,检查出先天性心脏病。这个消息犹如五雷轰顶,将香姐原本还算美好的婚姻生活炸出个大窟窿。香姐说,当时他们夫妇二人只有老公一人工作,加上有两个孩子,根本没有积蓄。香姐家在村里,老公家虽在韶关但家庭也一般,并不能给夫妇二人太多的帮助。为了女儿的手术,夫妇二人及家人想尽一切办法筹手术费,到处借钱,最终把手术费凑齐了。凑齐手术费之后,医生告知香姐及家人,由于孩子太小,无法进行手术,只能等她长大一点再做;女儿的病像颗定时炸弹一样悬在香姐夫妇两人的腰间。老公在西安的工作无法继续,于是回来韶关和他爸爸做餐饮生意,生意需要本金,父子两人向银行贷款,生意刚开始时还算顺利,但命运弄人,一段时间之后情况急转直下,最终生意失败,也因此欠下更多债务。香姐说,那时候银行每天都打电话来催债,夫妇俩又没有能力还钱,每天接到十几、二十个催债的电话,那个时候她极度焦虑和抑郁,差点自杀。2018年,女儿身体不适,去医院检查,确诊“灰结节错构瘤”。心脏病还未医治,又患新病。作为母亲,香姐既心疼女儿,又怨恨自己无能,更痛恨老天的不公!香姐说:他们就像困在泥潭里,无论怎么挣扎好像都没有结果。2021年,终于在粤北人民医院完成了女儿的心脏病手术,香姐夫妇俩悬着的心终于落了下来。由于种种压力加上债务,夫妻两人的生活过的一塌糊涂,争吵不断,三天一小吵、五天一大吵,但无论生活如何艰难,夫妻两人还是选择拼命携手共进。香姐说,生活的难关总是过了一关又来一关,当意外来临时,犹如泰山压顶,只感到人生暗无天日,但渡过去了就好了。香姐是位坚强且乐观的妻子、母亲,她说,苦尽一定会有甘来的。村里有这样的传统,每当生活不如意,村民就会去庙里向神明求解,希望得到解决困难的“指引”。阿龙1997年出生,初中毕业下韶关念职业中学,但因家中经济条件跟不上,念了一年便辍学出来打工了,工厂换了一个又一个,城市也去过不少,但是没有存款,属于“吃光用光身体健康”一类。2017年,阿龙结婚。阿龙的婚姻生活总体上算是顺遂的,至少在2022年半年前是这样。2022年下半年,阿龙像是“被生活吸干了阳气”,暑假我跟他再聊起来的时候,阿龙又信心满满地投入到生活中了。2017年初,阿龙与妻子阿灵相识,2017年底奉子成婚;阿灵比阿龙大1岁,是瑶族姑娘。早年县里有瑶山搬迁政策,她家搬到了乳源候公渡,离县城很近。我笑他命好,娶了个好老婆。阿灵家没有要求阿龙给太多彩礼,了解他家情况之后也没做其他过多的要求。阿龙和阿灵在城里办了婚礼,婚后不久儿子出生。婚后生活还算顺利,2019年底,夫妻两人商量先供一辆车。孩子断奶之后,阿灵留在县里厂里上班,阿龙则外出打工。夫妻两人的分工是:阿灵负责孩子的花销,阿龙负责供车。2019年底,疫情发生。2020年初,疫情告一段之后,阿龙到深圳送外卖,工资虽高,但很辛苦,加上受疫情影响,夫妻两人分隔两地,后来放弃送外卖,就这么又过了一年。2022年初,阿龙决定回到县里工厂上班,三四月份,身体突然出现问题,检查出“髋关节增生”,无法久站也无法久坐,导致无法工作。没有工作便没有收入,车贷接续不上,只能借钱,孩子上幼儿园也要钱,生活的压力骤增,加上疫情的影响,阿龙陷入了一种彻底“摆烂”的状态。2022年12月,阿灵微信上找到我,让我劝一下阿龙,她的原话是“如果你和姑姑的话他都不听,那真是没救了”。阿灵直接跟我哭诉:如果阿龙持续如此,她宁愿选择离婚。原来他们的婚姻生活已经发展到阿灵想要离婚的地步,阿龙的状态依旧是“摆烂”但不愿离婚。阿龙生病期间,阿灵和她母亲一边让他去治病,一边去庙里问神,得到的“指引”是“(阿龙)家里老人不安分”,知道这些消息后,阿龙回老家“送神”,并去庙里寻求护佑。后来,阿龙身体渐渐好转,今年春节之后,阿龙进入乳源县里一家农药厂打工,两班倒。我问他打算在里面做多久,厂里工作时间太长会不会对身体不好。他说:先做着,慢慢积点钱,马上就要把车贷还完了,他和阿灵想慢慢计划在县里买套房子。我说:万一这个工作到时候影响你的身体怎么办,毕竟是农药厂,危害大。阿龙回答:不管那么多,反正他们也不打算要二胎了。暑假在家,我和我母亲闲聊,聊到一个和阿龙情况类似但情况比较严重的我们村里的阿哥。这位阿哥是九零后,有三个孩子,大女儿和前妻生的,马上要去大桥上四年级,儿子幼儿园刚结束,将上一年级,小女儿也将要上幼儿园。我母亲说:六月的一个晚上,她接到村里一位伯母急切的电话,说是让她帮忙担东西出村外河边“供养”,去送“龌龊”。原来,伯母接到儿媳的电话,说是儿子在韶关,天天待在出租屋,不去上班,而且还不让儿媳去上班,天天对儿媳发脾气,甚至摔东西。儿媳让伯母去大桥庙里问问,看看是不是有什么脏东西?伯母去问神,得到“指引”:儿子在外边被“脏东西”跟上了,还不止一个,要赶紧送走才行。我问我母亲:现在这个阿哥的情况怎么样了?她说:具体不太清楚,应该比较好了;停了一会她又说:挣得到钱自然而然就好了。对于农村青年来说,或许神明真的能给他们“指引”,但从现代科学角度来看,阿龙和村里那位阿哥应该是心理上出现了问题,亟需得到相应的治疗。他们或多或少也了解过“心理医生”,但比起心理医生,神明的“指引”所起的安慰作用或许更大,而且向神明求解只需要十块钱的“利是”,心理医生需要的钱却不知道是多少。话又说回来,对农村青年来说,神明的“指引”或许确有其用,但是能给出真正有用的解答的——是明知生活困苦但咬紧牙关逆流而上的自己。

本文为思想市场原创内容,点击“阅读原文”进入澎湃新闻网站阅读更多精彩内容。

四位村委工作人员在工作,2023.8.4

当时的统计草稿

新郎贵平清晨出发去接亲,2022.10

贵平夫妇结婚时在新娘家门口与伴郎伴娘的合影,2022.10

新郎贵平与婚礼迎亲队伍的合影,2022.10

新郎贵平与婚礼迎亲队伍的合影,2022.10

贵平与新娘在婚宴上敬酒,新娘是瑶族姑娘,身着瑶族新娘服饰,2022.10

阿战叔公在写“斩煞”辞,2023.8.4

一般通用的“斩煞”辞令

庆祥叔上初中时用的饭盒

庆祥叔和海绵婶的合照,摄于2007年

和冬冬姐聊天及朋友圈的截图

和华哥聊天的截图