一栋5层高的公寓要对电梯进行维修。业主委员会开会讨论。1楼住户拒绝承担费用。讨论迟迟无果。5层住户想了一个歪点子,可用通过民主程序获得80%的通过。这个歪点子是什么?

5层住户提议:“让1楼住户负担全额费用”。这一提议在多数决中获得2层到5层住户的意志赞成,最终以80%的得票率获得通过。

这不是流氓行径吗?

然而,不是所有不合理都显而易见。2002年,联合国安全理事会15个理事国全票通过“第1441号决议”,要求无条件和无限制地对伊拉克的大规模杀伤性武器进行核查。这次多数决是否合理?翌年,美英以违反该决议为由对伊拉克发动了进攻。让人意想不到的是,多数决和暴力之间其实并无明显差异。我们自小便学会了使用多数决,但即使长大后,也没有人教我们如何正确使用这种决策方法。这是一个不可思议的现象。无论会议、选举、股东大会、公寓自治会还是联合国安全理事会,多数决都是决定重要事项的常用手段,但绝大多数人都不会质疑为什么采用多数决。多数决究竟是否适合统一想法、制定集体决策?或者,更具体地讲,可以用“公投”的方法决定领土归属吗?

还记得第一次使用多数决(少数服从多数)是在什么时候吗?

是在小学的年级会上,还是更早以前和朋友在路边决定玩什么游戏的时候?不知道是否有人还记得。我记不得了。现在回想起来,我们似乎是在不知不觉间就被灌输了这种集体习惯。坂井丰贵在他的《议事的科学》一书中说,关于多数决,我只记得一件事。那时我上小学5年级,因为和朋友在去理科教室的路上玩闹而被老师狠批了一顿。老师叫我们站到教室前面,让班上同学用多数决的方式决定“他们玩闹是否不对”。结果多数人认为“不对”,于是我们玩闹成了一件错事。当时我感到愤愤不平,甚至觉得身体有些不舒服,后来才发现是贫血,被送到了保健室。如今我回首往事,有些理解当年愤愤不平的原因了。毕竟有没有打闹属于事实层面的问题,而是否不对则属于对事实的评价。我和朋友玩闹的确属实,但我们只是在去教室的路上吵闹,没有对他人造成潜在或实质性的危害。退一步讲,目睹我们玩闹的同学们或许有资格判断事情是否属实,让他们用多数决做决定也未尝不可;而至于事情做得是否不对,出于何种原因有多么不对,难道不应先理清道理再得出结论吗?这种时候应该以理服人,而不该少数服从多数。不过,判断事情是否属实有时也会用到理论,而评判是非出现分歧时或许也会用到多数决。那么话说回来,究竟什么情况适合使用多数决呢?比如,用多数决决定“大家一起欺负的对象”是不合适的。想必大部分人都会表示赞同,认为这是侵犯人权。设想一伙入侵者跑到你家,告诉你“我们以多数赞成决定这个家归我们所有”,你肯定认为他们脑子有问题,因为这样做侵犯了所有权。日本作家安部公房的短篇小说《闯入者》讲述了一个陌生的九口之家深夜闯入男子单身公寓的故事。这家人声称那间房是他们的。在男子不知所措时,闯入者的首领一一个戴着蝴蝶结的绅士宣称要开会,提出“这间房是否归我们所有”的议题。有人在一旁说:“当然是我们的房间”,其他闯入者也附和道“没错!”。虽然房间主人批判这种做法毫无意义,却被蝴蝶结绅士的一句话顶了回去:你认为作为民主主义原理的多数决是毫无意义的吗?这场多数决充满暴力。这家人不但非法闯入他人家中,还歪解多数决,企图达到自己的目的。这帮人不正常,可一旦不正常的人成了多数,就很难反抗。实际上在这篇小说中,多数决后,遭到入侵的男子要求闯入者尽快离开,却被他们按住暴打,昏了过去。执行多数决的结果时总会伴随着暴力,只不过不像这些闯入者那样显而易见。触犯法律就会被警察逮捕或关进监狱,其之所以成立,是因为警官和监狱官员所持有的暴力强于反抗者(武术、武器和兵器在质与量上均占优势)。除了这种显而易见的暴力,不服从多数决结果的人,在公司会被开除,在地方会被孤立这也足以称得上暴力。《闯入者》中的多数决之所以带有一目了然的暴力性,仅仅因为它没有半点掩藏而已。多数决的根本问题之一是“多数决中的少数派为什么必须服从多数派的意见”。不愿受罚而不得不服从不等同于自愿服从,那只是对暴力惩罚的无奈屈服。陪审团定理给出了一个答案:在一系列前提条件成立时,多数派的意见对全体来说正确率更高。总数为奇数的一组人(模型)将未知的世界状态分为真或假。每个人(模型)正确分类的概率为p>0.5,并且任何一个人(模型)分类正确的概率在统计上都独立于任何其他人(模型)分类的正确性。- 选民各自做独立判断,不听从首领、跟风附和或把票投给有望胜出的对象。

第一个条件:全体陪审员有一个共同目标:将犯下罪行的被告人判为有罪,没有犯罪的判为无罪。由于多数派的意见正确率更高,对于多数决中的少数派陪审员来说,把多数派的意见作为结论能实现他们的目标。这种情况不属于单纯的少数服从多数。一旦证实自己的意见出错率更高,坚持己见便有悖于他们的目标。投票者们只有在拥有共同目标时,才能一起探讨哪个选项是正确的。只要满足了这一特征,对于陪审以外的多数决,陪审团定理也同样适用。例如,在立法或与政治有关的多数决中,如果投票者能够一致思考表决对象(即有关公共利益的事项)“对我们是否有必要”,陪审团定理就是适用的;利害对立突出、每个人都从不同角度讨论“对我自己是否有必要”的多数决则不适用陪审团定理。在乌克兰四州入俄公投的情形中,是否存在共同的目标?即使支持率100%,我们也不能说,有公投的目标。因为,这个公投漠视了乌克兰的存在,把这四州看成是与乌克兰毫无关系的领土。显然,乌克兰是重要利益相关者,与俄操纵下的群体存在截然相反的利益诉求。

第二个条件是,选民的判断正确率p大于0.5。当一个人的判断能力低于硬币,即p<0.5时,多数决做出正确判断的概率P一定低于一个人做出正确判断的概率P。人数越多,错得越厉害。举个例子,如果p=0.4,那么P=0.352。而随着陪审员人数的逐渐增加,多数决得出错误结果的概率会无限接近100%。不过,倘若人们意识到自己的p<0.5,则可以灵活运用这一结果。把多数决改为少数决即可。例如,有罪以2票对1票成为了多数,则判被告人无罪。也就是说,即使p<0.5的人本身不聪明,但只要有自知之明,还是可以做出明智的选择。不过,具备这种自觉性,自知“不如硬币聪明,应该多数服从少数”的人在这次公投中存在吗?第三个条件是,选民各自做独立判断,不听从首领、跟风附和或把票投给有望胜出的对象。这个条件无论是克里米亚公投,还是现在的公投,恐怕都不符合。当很多人随波逐流、不能独立思考时,或是企图投票给有望胜出的对象时,他们也不是在独立地做出判断。当陪审团定理的各项条件均成立时,多数决做出正确判断的概率更高。不过,这些条件未必总是成立。陪审团定理成立必须满足多项条件。只要有一项不满足,陪审团定理就无法成为多数决正当化的依据。有一种观点从功利主义的角度论证多数决的正当性,认为多数决既然采用的是多数人的意见,从整体上自然能够实现“最大多数人的最大幸福”。这种看法认为多数决能够使人们的幸福程度即效用总和最大化。从结论上讲,这个观点是错误的。因为在某些情况下,多数人的效用虽然会有一定上升,但少数人的效用会急剧下降。们来思考三个邻居赵、钱、孙的事例。这三个人住的独门小院相邻,其中赵、钱打算私自拆除孙的家,把那片地改建成私人用路,方便自己的生活。这个主意对孙来说有百害而无一利。听起来是一桩很没道理的事,但在这三个人中,驱逐孙的方案会以2比1得到支持。然而,就算赵、钱把孙家用地改建成私人用路,生活因此有了些许改善,但他们并不会因此获得巨大的利益。

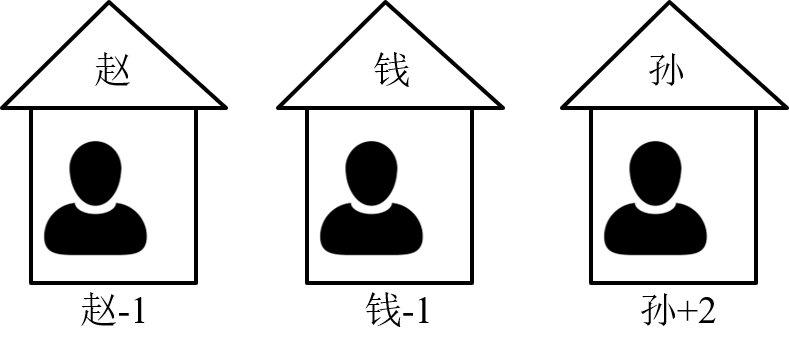

下面我们暂且抛开赵、钱的利己想法与孙的人权问题,只思考如何达到“效用总和的最大化”(图表1)。

在初期状态下,孙家居路口,出入方便,孙家的效用为+2。赵钱两家出入不方便,赵钱两家的效用为-1,三人的效用总和为0。

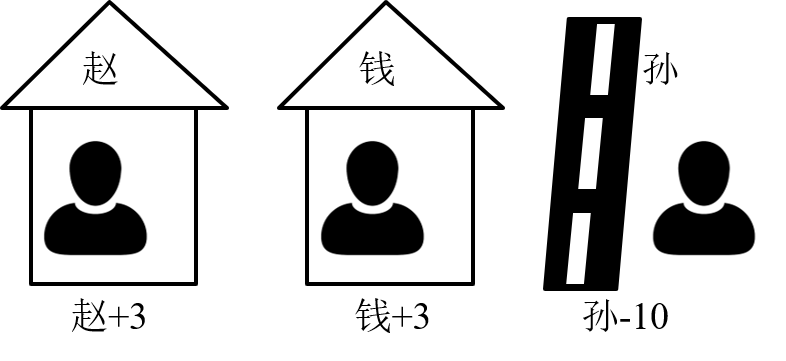

赵钱两家打算拆了孙家,把那片地改造成私人用路,出入就方便多了。但这个主意对于孙家百害而无一利,听起来是一件没有道理的事情。但是,在这三家的矛盾中,驱逐孙家的方案会以2比1得到支持。假如孙家被拆除,赵钱的效用将分别上升至+3,而孙家的效用下降到-10。

由此可见,如果尊重多数决的结果,拆除了孙家,效用总和将下降(从0到-4)也就是说,多数决与效用最大化不相容。再者,单纯以效用总和的最大化为目标而不考虑孙家人权的做法可能也会招致非难。在这次公投中,你不觉得就是赵钱两家联合前来拆了孙家,把那片地改造成私人用路,使自己出入更方便吗?