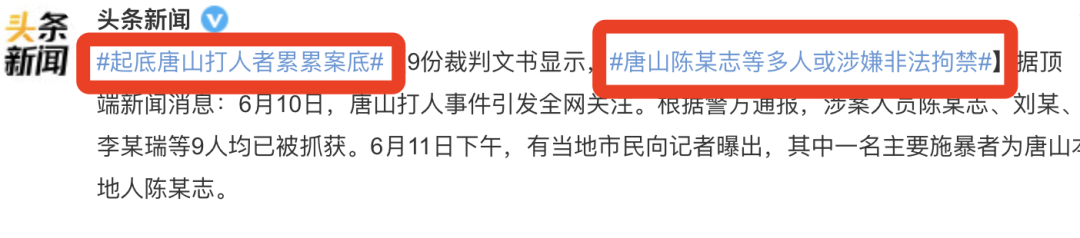

唐山市涉黑涉恶举报中心工作人员透露:“涉案施暴者至少1人有前科劣迹”。 △唐山打人者被爆案底|图源:微博截图

△唐山打人者被爆案底|图源:微博截图2015年12月,刘某、陈某志、高某、侯某亮、王某五名男子,将唐山男子商某凯,打至额骨凹陷、粉碎性骨折、脑组织挫裂伤、尺骨粉碎性骨折后,关进后备箱长达十小时,后刑拘在逃。

在逃期间,刘某还因为无证驾驶超速,导致八车连撞,2018年3月才被拘留,并因为当庭认罪轻判两年。陈某志的案底更多,除了这个非法拘禁案之外,他还在2018年还被列为失信执行人、2019年涉及不当得利、2020年再次被列为失信执行人。目前,2名受伤较为严重的女生,情况依旧停留在“伤情稳定”,其他未知。嫌疑人的动机可能不是“要个微信”那么简单,还可能涉及性侵恶意。我们想要看到坏人自食恶果,又要承受女性难以自保的无力感,甚至还要不断据理力争,来反击各种冷语和脏水。这是一种朴素的道德正义,是友情式的声援,是善良心灵的发声。但很快,这种正义的声音,又引发了另一种形式的性别暴力。因为太希望打人者付出代价,一些网友开始网暴打人者的妻子和女儿。她们的信息被曝光、扩散,甚至有人喊话,给她们也安排上「烧烤搭讪套餐」。这些网友认为,虽然曝光孩子的照片不好,但这是她们活该要付出的代价。如果遇到劝阻的声音,他们也有一套逻辑:“打人的时候怎么不想想家人?害她们的又不是我。”虽然这些“惩罚女眷”的人,出发点可能是想要伸张正义。但本质上还是把女性当做男性所有物——我伤害不了你,那就伤害她们。追求正义的勇气,无可厚非,但它也彰显出人性幽暗之处的难以克制。在朴素正义观的推导下,作为施暴者最亲密的家属,他们的妻女也许“可能也不是什么好人”,容忍着罪行累累的丈夫,纵容着残暴无礼的父亲。

成为“代价”的女性

但遗憾的是,女性常常不得不因为家中犯罪、犯错的男性而遭到连坐。其中既有“女性附属于男性”,这样的社会观念作祟,也有受害者无法在法律制度层面,得到救济的无奈。2001年7月,一位女性被性侵后上门寻仇,但没有找到涉事男性,最后刺死了对方的妻子。一男子发现老婆出轨后,不处理婚姻关系,也不找情夫算账,反杀对方的妻儿。但“妻子”做错什么了呢?如果硬要说,那就是所嫁非人。因为挑男人的眼光不好,就该死吗?众多无辜的女性们,就在这样的逻辑之下,被迫成为了丈夫罪恶的“代价”。在这种理念的驱使下,整个社会都可能掉入“受害者总是女性”的怪圈。文艺复兴时期的猎巫行动,在当时的人看来,经济下行必是巫婆作法,于是人们打着正义旗号,让穷人和寡妇成为该死的巫女。

在敌我分明的战争时期,虏获、性侵对立阵营的女性,也变成了一种「胜利」。20世纪因战争致死的女性人数为1.04亿,比前400年所有战争致死总人数的3/4还要多。因为在逃难过程中,男性可能被视为参战人员,他们的妻子就得冒着生命危险,外出寻找生活资源。在这期间,她们可能会遭遇绑架和强奸,被当做性资源售卖。近到俄乌战争中,女性同样被贴上“战利品”的标签,卷入纷争与仇恨之中,伤痕累累。在遥远的过去,没有健全法制的情况下,这种混杂着道德审判的“杀他全家”式复仇,是一种约定俗成的习俗。对于这些轻易做出性别暴力的罪人来说,别指望他真的能关心自家的女眷。

更重的道德包袱

我想,连坐背后或许还有一个隐喻:女性需要背负的道德包袱,是要更沉重的。性别犯罪中,人们常常会把原因归结于,他没有一个好母亲,或是一个好妻子。他可能是案件中的当事人。当人们拿着放大镜查看受害者的污点时,却不自觉地推断他“受冤枉”的可能性。比如6月10号开庭审理的吴亦凡案件中,受害女性被大肆攻击“靠炒作走红绝非正道”,而吴亦凡本人的罪行却被置之不理。再早一点的鲍毓明性侵案,大家都在质疑受害女性“为改善生活条件敲诈”,却不提一个成年男性,为什么要有猎获未成年少女的想法。当人们思考性别暴力背后的结构性问题时,他会想急着撇清关系,否认性别不平等带来的伤害与风险。比如,在唐山打人事件中,很多男性都觉得自己受委屈了,因为感到“无差别攻击”,被几个人影响了自己“好男人”的名声。其实在网络世界里成为一个“好男人”,是一件门槛非常低的事。不需要抢着给自己贴“好男人”标签,只要能够在女性受到伤害的时候,说几句正常人说的话,就会有很多人夸。还有一种让人血压飙升的论调,是将女性的苦难当作茶余饭后的调侃。从“劲夫劲夫,打遍东亚,我辈楷模”,到“化粪池警告”,再到今天的“cos唐山黑衣大哥”。但是,每当主角为女性的坏事出现,一部分人往往采纳双重标准,把问题变成女性的原罪。如果一位女性为金钱失去尊严,最后会是:女人就是拜金。如果一位女性司机出了车祸,最后会是:女的就是不会开车。所有的女性,都活在目光之下,所以不得不时刻自检,害怕遭受攻击。女性不是一个性别,而是一种境遇。