今年5月初,在我们一篇文章的评论区,读者「纳兰雨潇」写下了她爷爷的故事,被点赞到第一位。

故事中,她勾勒了自己爷爷的一生。雨潇的爷爷是清代没落贵族,经历过霍乱、鼠疫,参加过抗日战争、解放战争。同时会武术和轻功。

我们十分好奇爷爷的人生故事。几天后,在北京见到了纳兰雨潇,听她介绍了更为完整的爷爷的一生。

在她的讲述中,爷爷能文善武,读过私塾,也去现代学堂学过军事、物理、化学等;从小练武,精通流星锤和九节鞭;家传《奇门遁甲》,擅长算卦和术法......

参加抗日战争和解放战争时,因为会轻功,他担任过通讯兵、侦察兵,还因枪法精准,担任过狙击手。参与东北剿匪严重冻伤,在长白山养伤十年……

这是一位传奇老人的故事。在雨潇的讲述中,我们感受到中国近代百年历史在一位普通人人生中的折射。

同时也被爷爷历经九死一生、见证风云变幻,仍然坚持的善良和率真感动。

以下,是纳兰雨潇的讲述。

我的爷爷吴喜文,于1924年出生、2016年逝世,他九十二年的人生里隐藏了太多秘密,我时常感觉我所得知的一切,只是他人生微不足道的一部分。爷爷七十六岁那年,因为发烧服用了过多感康,导致药物中毒性耳聋,听力严重受损,这隔绝了他和其他人大部分的交流。那时候我才四岁,所以在我的大部分记忆里,爷爷都沉默寡言。他每天早早起床、按时散步、给奶奶种的花浇水、在阳光下对着镜子拔胡须、在厨房磨刀磨剪子......生活日常如同每位爷爷一样。更多关于他的故事,都散在无声无息的风中。在我亲眼所见、爷爷的讲述和其他亲人的分享中,我依稀窥见了爷爷的一生。爷爷祖上是满清镶黄旗人,作为武将镇守锦州府(今辽宁省锦州市),世袭三品,用爷爷的话说,“出生就有俸禄,三岁就有爵位”、“最多时管几万兵马”。锦州,古代军事要地,介于东北与华北之间。倘若守住锦州,敌人若想从东北进入华北,需要翻过从河北承德到秦皇岛大片大片的层峦叠嶂;从北方进入中原则需要跨过蒙古大沙漠。作为军事要地的武将世家,爷爷全家无论男女都需要从小学武。练流星锤,为避免受伤,先用榆木疙瘩做锤头,练熟后再用铁头、铅球头;练手上功夫,手练完后需用热豆浆泡、黑狗皮反复擦,以避免手受伤变形;软硬鞭子是随身携带的防身武器,家中人人会使。1912年,末代皇帝溥仪退位,作为满人发源地的东北,八旗制度尚未消失,地方屯兵仍然存在,因此爷爷幼年仍然延续着贵族生活。直到九一八事变后,日本侵略者加快侵占东三省的步伐,对锦州进行了惨无人道的大轰炸。爷爷这一大家族一百来口人,除了长房一家,也就是我太爷爷、太奶奶、爷爷以及他的兄弟姊妹逃了出来,其余均殉城。家谱这些重要的文献资料也都被焚毁。

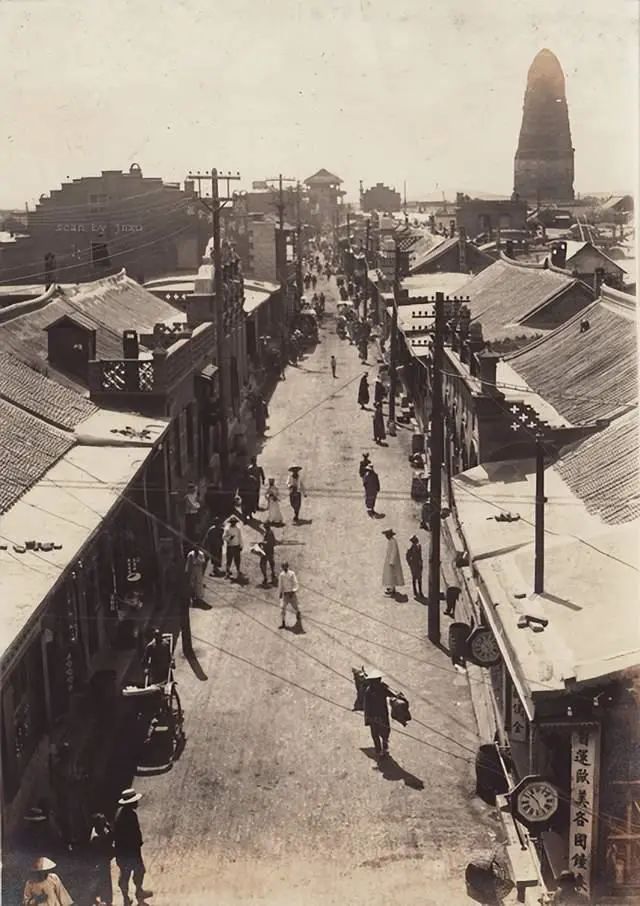

轰炸前的锦州

图片来源于网络

这一年,爷爷七岁,由于太奶奶是科尔沁的某位王爷的小女儿,他们一家便逃亡到吉林省下的边昭乡,此地原属科尔沁管辖。他们逃跑时携带了不少金银细软,足够爷爷一家继续富裕的生活。因此爷爷不仅在私塾念过四书五经,十岁后又去现代学堂学了物理、化学、军事理论等现代学科。太爷爷之前的纨绔子弟习气未改,仍然沉迷赌博,有时一晚会输掉好几囤粮食。囤子,东北用来储存粮食的粮仓,一囤粮食几乎能够一家人一年的口粮。

家财逐渐因为赌钱、被劫掠而败光,爷爷不得不十五六岁就开始做工。他的功夫却并没有落下,遵循祖传规矩,鸡叫即起练功,早课天天不落。这帮助爷爷在后来动荡的世道中得以生存。

相对平静的日子很快被日寇的细菌弹打破。

九一八事变后,日本扶持溥仪在东北建立了伪满洲国,石井四郎在黑龙江省五常县背荫河建立了细菌战部队。日军将填充了炭疽菌、鼠疫菌和伤寒菌的陶瓷瓶投掷在水源地,或空投到居住地,导致大量东北人染病。侵华日军第七三一部队石井细菌炸弹弹壳

图片来源于网络

鼠疫发病快、致死率高,在当时缺医少药的情况下,居民一旦感染,几乎一天毙命。村里几乎整户整户地病死,尸体需要年轻人搬去村外掩埋。搬运尸体后,年轻人一般需要带上干粮独自在山里待上五天,确定自己没有感染上鼠疫,才能回村。不知道为啥,爷爷对鼠疫有免疫力,所以大部分的尸体都由他搬运。他搬运的尸体里,有他的父亲。爷爷一家全都健康长寿,太爷爷直到87岁还能从山上背着一捆柴回家,但是没能扛过鼠疫。尸体里,还有他的妻儿。他十三四岁时,与青梅竹马的表姐结婚,育有两个孩子。爷爷说,一对儿女去世时,才到他的膝盖高,“正是小孩儿最可爱的时候。” 侵华日军100细菌部队研究细菌

侵华日军100细菌部队研究细菌

图片来源于网络

直到八十多岁,爷爷仍然会给青梅竹马的亡妻扫墓。他平时在家里没事做就用纸叠一些金银元宝,等到清明时一起烧给她。这位奶奶叫田云霞,爷爷有时一边叠纸一边自言自语,他说:“云霞,云霞,你这个名字不好,田间的云雨断了,那怎么能活呢?”或许是怀着对日寇的仇恨,或许是妻儿离世,爷爷对边昭再无留念,等鼠疫散去后,1942年,18岁的爷爷加入中国共产党的游击队,开启了10年的军旅生活。他回忆,战事最激烈的时候,一次冲锋下来,一个连队一百多人,能活下来的只有两三个。爷爷从小学武,加上之前学堂里有位老师在日本士官学校留学过,教过他利用地形地物隐蔽自己,这些技能在战场很好地保护了他。在战斗中,爷爷捡起报废机枪的钢板,把它绑在自己的胸前,宁愿负重也不肯脱下。每次冲锋,他胸前的钢板都会多好几个弹坑。爷爷偶尔提到作战情况,他说:“小日本鬼子没什么可怕的,刺刀一捅,发出扑哧扑哧的声音。”

抗日战争

图片来源于网络

一次三个日军拿着长长的刺刀包围了子弹用完、赤手空拳的爷爷。刺刀一来爷爷一闪身躲过,只扎穿了衣服。他顺手抓住刺刀上的卡簧,把刺刀从枪上卸下来,一拉枪管就把这个日本兵拽到战壕沟里,回手一扎;再一闪身把另一位日军撂倒在地,跑到战壕转弯处反身伏击捅穿了最后一位日军的腹部,才得以逃出生天。爷爷把刺刀当作战利品带回了家,刺刀大概有40厘米长,上面还刻着“三菱”的标识。这把刺刀在很多年里一直被我家用来剁排骨、剁小鸡,贼利索。

抗战胜利前夕,日寇逃窜途中再次投放细菌弹,爷爷也因此感染霍乱。

他说当时大口大口吐黑血,一会儿冷得如在冰窖,一会儿热得仿佛在火上烤。医疗条件落后,每个人都自顾不暇,一旦生病,只能硬扛。

爷爷回忆很多事情时神色都淡淡的,唯独在讲述自己得霍乱的经历时紧皱眉头,仿佛那时的痛苦随着记忆脉络向他袭来。

爷爷留下的日军刺刀

1945年,抗日战争胜利后,爷爷跟随军队参与了解放战争。2014年的五一,我们一家去了长春的南湖公园,在公园门口,爷爷仰头看了很久很久的解放纪念碑,眼中泪光闪烁,叹了口气说:“都死了啊……”

1948年,国民党军队内部军心涣散、作战能力下降,在屡受人民解放军重创后,国民党转入“重点防御阶段”,与解放军做最后的抵抗。彼时人民解放军已收复18座东北城市,将国民党压缩在长春、锦州等几个互不相连,孤立的城市里,并切断长春和沈阳的铁路线路。长春城内约有40万人,解放军认为强攻长春较为困难,于是选择围困长春。2014年,爷爷站在长春解放纪念碑前

1948年初春,四战四平,场面惨烈。“有个坡攻不上去,死的人太多了,当时还下小雪,那个血水融化的雪水、泥水,都没过脚面子了。”

爷爷他们淌着战友们的鲜血冲上坡,裹脚布和绑腿都被染红。

为了打国民党军队一个措手不及,血战之后解放军尚未休整,上级便下达命令夜袭长春。他们立即连夜跑步一百多公里赶赴过去,完成了保卫任务。

由于爷爷身体素质好、体重轻、又会轻功,脚程快,是所属部队中第一批抵达长春增援的士兵,因此被选作通讯兵。

长春市中心是人民大街,往东西方向走分别是朝阳区和二道区,爷爷在朝阳和二道之间来回奔波。长春战役的第二年,毛泽东主席在天安门城楼上向全世界庄严宣告:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!”从解放战争胜利,到我爷爷和我奶奶结婚,中间这十年,爷爷的故事几乎都是空缺的。直到89岁,爷爷生病住院,他以为自己命不久矣,才给我们讲述了他腹部那道长长刀疤的故事。据1947年4月东北局统计,截至1945年12月,全东北土匪总数超过10万。匪患最严重时,东北全境154个县竟然有三分之二以上被土匪占据,而由共产党军队控制的还不到50个县。当时东北按区开展土改,部队干部奉令回到地方加入农会,协助土改。曾经有一回,爷爷所在的农会被几百个土匪围攻,要不是还有个枪法很准的战友和爷爷一起守住大院,“农会大院就得被土匪端了,农会干部一个也剩不下。”土匪肆无忌惮地欺压贫苦老百姓,解放军把剿匪划为了重点工作。东北剿匪

图片来源于网络

经过长时间战斗,爷爷的枪法极准,几乎百分百中。他一个人守着一个山口,这座山的土匪就下不来。那是冬天,据点里爷爷唯一的战友下山取补给,只留下爷爷一人留在山上。不巧的是,这么短短功夫,大雪封山了。爷爷在自己的据点里寸步不能移动,说是据点,其实只是一个雪洞,没有水没有食物,连厚衣服也没有。他只能在零下三十多度的东北,吃雪解渴和解饿。雪下了一天一夜,等雪停后,爷爷的战友们赶紧上山查看爷爷的情况。爷爷已经冻僵了,一摸连心跳和脉搏都没有了,战友们认为他没救了,但是不能把尸体留在山上,于是把他抬下了山。只有一位姓张的战友,摸到爷爷胸口还有热气。他说:“不行,他救过我一命,我也得救他一命。”那天晚上,他用雪不停地给爷爷擦身子,奇迹般地救活了爷爷。爷爷苏醒后,被送去了医院,因为体内肠胃被冻坏,他不得不接受手术。那时做手术风险极大,医生水平不高,无法严格控制麻药剂量。很多病人因为麻药过量,肢体、智力都受到影响,几年才能恢复。爷爷一咬牙,决定不打麻药。在完全清醒的情况下,他的胃被切掉一大半,十二指肠被完全切除了,在腹部了留下巨大的伤疤。爷爷以前给我看过他的伤疤,不是我们现在常见的手术刀口疤痕,而是向内深深凹陷的状态。爷爷的身高仅有1米6,这道十多厘米的伤口看起来,仿佛他的腹部被一分两半,又重新缝合在一起。因为这场手术,爷爷身体变得十分虚弱,他从前线退了下来,离开部队到了地方。20世纪50年代初,中国实行集体经济,爷爷在身体虚弱、无法劳作的情况下,得以住分配的房屋、吃大锅饭。由于缺乏药品治疗和后续滋补,他的肠胃已经无法消化粮食,一度瘦到40斤。爷爷觉得自己没救了。他决定乘火车去一个风景秀丽的地方“等死”,安静地离开这个世界。他乘火车离开的那天,相识的乡亲们都来送他,因为都觉得他不会再回来。经历家族灭亡、妻儿离世,留下满身伤痛的爷爷,此时只有三十岁出头,却已经饱经沧桑。他讲求因果报应,认为如果保持善良,一定会有好事发生。果然,在长白山老爷岭,与人为善的他遇到一位养蜂人。大山深处,养蜂人也孤单无聊,邀请爷爷和他同住,并每天给他蜂蜜养胃。靠着蜂蜜,爷爷活了下来,并逐渐恢复健康。直到老年,他都经常向我们后辈强调,“蜂蜜是个好东西。”关于长白山养伤这十年的具体经历,爷爷后来谈得很少。这十年里,他错过了抗美援朝,但他说1953年的时候,曾亲眼见过中国士兵浩浩荡荡跨国鸭绿江,只是回来的,却很少很少。20世纪60年代,在长白山里养伤十年后,爷爷回到了边昭,在其北边的双岗村落脚。爷爷回边昭看望乡亲们时,当地村民十分惊讶,他们说:“没想到,老吴头又回来了!”爷爷从部队退伍,文化水平高,还会算术,在双岗村当了工会会计。爷爷亡妻,奶奶亡夫,他们经人介绍认识了彼此。奶奶前一段婚姻有一个女儿,在旧社会里,这被叫做“拖油瓶”,奶奶再婚十分困难。我爷爷不在乎这件事,或者说,他俩谁也没嫌弃谁。他们可能没有培养出多少感情,只是觉得对方是还不错的人,能过日子,便结了婚。爷爷与奶奶

爷爷和奶奶结婚,刚好是1967年,正值文化大革命开端。因为奶奶家曾是地主,在当时被认为“成分不好”,奶奶因此失去了上大学的资格,并被下放到农场。由于爷爷是工会会计,村里没有为难过我们家。爷爷不喜欢这些斗争,十年的军旅生活让他见到了太多死亡,他不愿再看到更多伤亡。每次批斗大会,见到一个人被打到鼻青脸肿时,爷爷都会赶紧喊道:“下一个人,下一个人!”以此不动声色地保护着受批斗的人。爷爷曾得知一位村民第二天要被枪毙,他半夜摸黑来到牛棚,悄悄把绳索解开对他说:“明天就要枪毙你了,你今晚就赶紧逃!”

被救下来的这位村民和他的子女们,每年过年都会来我家串门,再叙当年的“救命之恩”。爷爷不仅会冒着风险去尽可能保护村民、扶危济困,也从来不畏强权、不怕鬼神。以前做工会会计时,有位小领导有意为难他,指鼻子拍桌子地辱骂。爷爷一声不吭,从自己腰间抽出一把匕首,迅速往他拍在桌上的指缝里各插了一刀——大意是,如果我想动手,你的手指已经没了。村里有惹事的小混混,有一次他们看爷爷一个瘦小的老头形单影只,就想来欺负他。爷爷当时手头没有趁手的兵器,直接把窗户上的铁棱硬扯了下来,结结实实收拾了他们一顿。 我的印象中,暮年的爷爷似乎很少发脾气。但他经常被奶奶说脾气暴躁,大概因为爷爷性子直,很少服软,据说没少吃暗亏,年轻时会对着村里的古井骂骂咧咧。

村里人每次看到,都小声嘀咕:“谁又惹老吴头生气了。”也听不懂他说的都是什么事。

现在想来,那时爷爷五十多岁,正值更年期,而他经历的那些苦痛总要有个出口。当年的水井,也许知道的比我们家人都多。改革开放后,爷爷的故事就不那么精彩了。这句话,是褒义。太平盛世年代,爷爷终于成为了一个普通人,他所希冀的,只剩下子女顺利。大伯初中时成绩不好,念完初中就想出来卖鱼。爷爷不阻拦他,任由大伯初中升高中的暑假去菜市场卖鱼,甚至陪他一起去。爷爷把稍微不新鲜的鱼偷偷丢掉。大伯起早贪黑两个月下来,竟然还亏本了。于是他打消了卖鱼的念头,老实去了学校。爷爷注重教育,但是也尊重子女意愿,以知行合一的方式教育后辈。如今,爸爸和大伯,都有稳定的工作。家庭生活条件好了后,爷爷又恢复了一些“贵族”的生活习惯。他每次出门,都戴着小礼帽、平光镜,穿着白衬衫,套着民国时期少爷穿的那种马甲,外面是硬挺的大衣,裤子永远是西装裤,脚上穿着一双刷得锃亮的皮鞋。他习惯拄一根“文明棍”,并非腿脚不利索。事实上每次我们出去散步,他都健步如飞地走在前面,时不时需要停下来等我们。爷爷的日常打扮

2016年年末,爷爷去世的那一天,我在北京念大学,在宿舍里没征兆地开始难过,那时才懂“肝肠寸断”四个字是什么意思,我的五脏六腑都在疼,一直疼到凌晨两点。回到家,妈妈告诉我,爷爷去世了。一对时间,刚好是我不舒服的那一天。听到消息后,我先是难以置信,后来难过充斥着全身,眼泪止不住地流,哭到心口都在痛。很长一段时间,我都觉得爷爷还没有离开,他依然在我们家,只是话比以往更少一些罢了。我时常做梦梦到爷爷,有一次梦到全家团圆,我当时知道是梦,依然好开心地抱着爷爷的手臂,向他分享家中最近发生的事情。最后一次梦到爷爷,他被困在一个地方,告诉我们,不能再陪我们往前走了。我当时又焦急,又无法控制地离他越来越远。 纳兰雨潇与爷爷、奶奶

爷爷离去,我只能在脑中一次一次重构他精彩又丰富的一生。在我四五岁时,面对闯入家门想欺负老幼抢夺钱财的传销人员,爷爷掏出一把长刀逼退对方。

他在我面前只展露过两次身手,一次是全家人被锁在门外只能等爷爷回家,爷爷纵身一跃便从两米高的门上窄窗翻过,从屋里开了门,窄窗上的灰尘甚至都没有蹭掉。一次是我让爷爷打一下爸爸给我做的弹弓,我根本还没看清他怎么出手,石子就精准地打到了10米之外的水瓶瓶口。弹弓应声而断,爷爷摇摇头:“不结实!”他会说日语、满语,还有一点儿俄语,不过由于长时间没有使用,到了晚年也不再愿意给我们展示。也学过奇门遁甲,懂东北的术法,还会算卦、画符、看风水、做法事等等,但他说“这些都没用”,并不让家中晚辈再学。不过他给我们讲过很多奇闻轶事,例如他曾经被三位白衣人劫道,打架时只觉对方身手很轻,等白天一看,才发现衣服上全是黄鼠狼的脚印。爷爷说话简略,语气平淡,但每次一谈起以前的趣事,寥寥几句,就把我们逗得捧腹大笑。我想起在一个阳光明媚的下午,我们一家人去南湖公园散步,中途坐在湖心岛的石头上晒太阳,湖上有许多人泛舟。爷爷突然给我们唱了一段戏,他耳朵听力不好,唱出来已经荒腔走板,不过仍然饶有兴致地对着我们边比划边唱。

侵华日军100细菌部队研究细菌