20世纪30-40年代,有十余位中国留学生/科学家跟随知名空气动力学家西奥多·冯·卡门(Theodore von Kármán)在美国加州理工学院学习和研修。自20世纪60年代以来,高端人才的教育迁移这一话题就备受关注,而这一特殊的群体为此提供了一个早期案例——科学家个体是留在国外还是回国,面临着怎样的艰难选择。陈晓雪 | 编辑

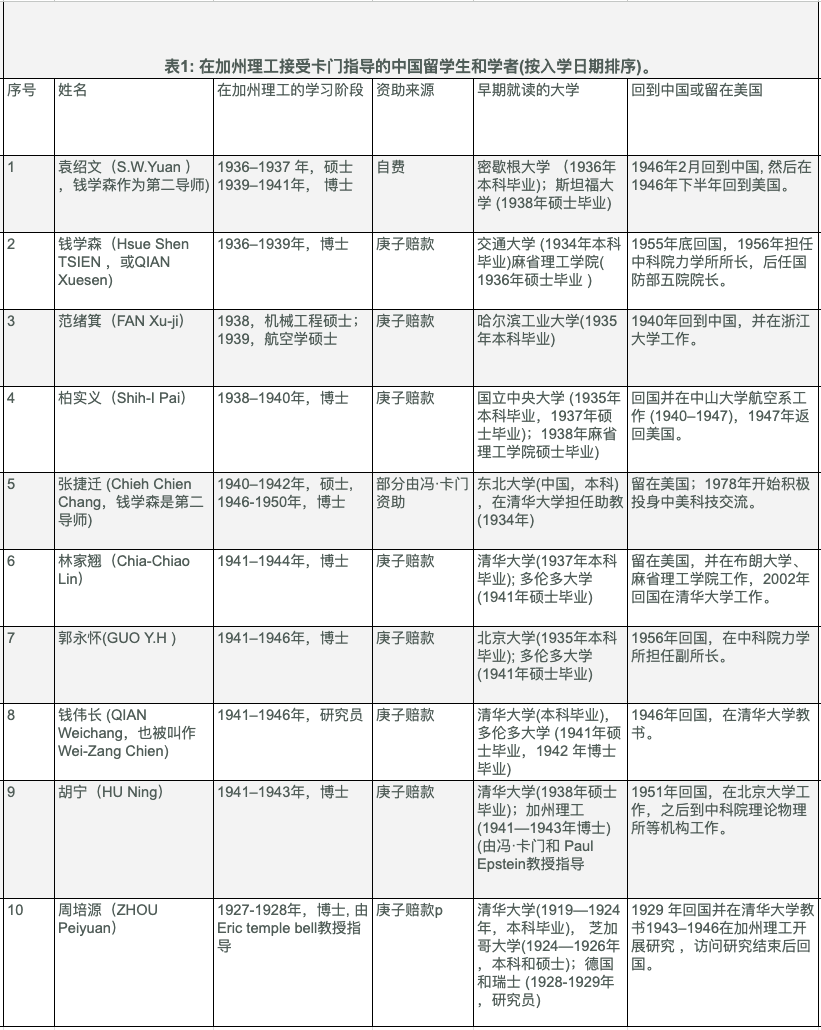

留学生在许多国家都是推动科技发展的重要力量。例如,美国科学史学者长期以来一直强调,19世纪初的第一批美国科学家需要接受欧洲的正规教育。将美国学生送至欧洲学习的做法至少延续到了20世纪的前二三十年。到了20世纪60年代,随着大批发展中国家最有才华和前途无限的年轻人前往西方国家接受教育并留在西方,“人才外流”则成为南半球国家和地区经济和技术发展的一大挑战。[1]中国留学生的迁移和回归在20世纪末和21世纪初一直是学术研究和政府政策选择的重要问题。特别是在1980年之后,中国鼓励学生出国留学,但震惊地发现,高达95%的学生没有回国。到了2000年,中国政府出台政策,鼓励优秀专家回国。[2]实际上,留学生回国建设的事情不乏先例。美籍华裔学者王作跃曾记录了几位中国科学家的案例,他们在1930年后在美国学习,1950年后回到中国,并帮助重建中国科学。[3] 不过,这些富有才华的中国留学生,包括一些选择不回国的学生,他们所做的决定并未得到充分探讨。关于国际留学生及其对未来职业选择的文献强调了个人选择涉及的多种因素。实证研究表明,影响移民决策和目的地的一个重要决定因素是研究环境(即研究支持、基础设施、对研发人员及学术气氛的需求)。其他因素包括民族主义、收入和生活方式,以及家庭考虑(如婚姻状况、是否有孩子及他们的核心家庭是在中国还是在国外)也起到了一定的作用。[4] 留学生的“留学动机”和是否回国的推拉因素很少是简单明了的。[5] 正如索尼娅·莫拉诺-福阿迪(Sonia Morano-Foadi)所指出的,“流动的科学家往往是受到需要而非选择权的驱动,他们离开的时间越长,回国这件事就越复杂。[6]本文研究的重点是20世纪杰出的空气动力学家西奥多·冯·卡门(以下简称为卡门)的八名中国学生和两位中国同事。卡门最著名的中国学生是钱学森[7] ,他是中国航天之父;其他学生则包括范绪箕、柏实义、林家翘、郭永怀、张捷迁、袁绍文以及胡宁。著名学者周培源和钱伟长也曾与卡门交往,他们在获得博士学位后曾与卡门一起在加州理工学院工作。这八名中国留学生和两位中国同事组成了一个小型的国际应用力学研究团队。探究这个研究团队,有助于加深对在海外接受教育的科学家的移徙和流动的理解。他们中的一些人在完成学业后立即返回中国,少数人后来又返回美国,其他人则留在美国度过其职业生涯的剩余时间或大部分时间。选择留在美国的几位学者后来通过领导科技交流来支持中国。本文以新发现的史料为基础,采用国际流动的新视角,通过关注卡门的中国留学生和访问学者[8]何时回国、是否回国的决定,重构了他们的历史。这10个案例凸显了中国留学生和科学家在国际流动方面,20世纪50年代的留学生与近几十年情况的相似与差异。20世纪30年代,出生于匈牙利的卡门(图1)是公认的将数学和基础科学应用于空气动力学和航空航天技术问题的先驱。他在1930年来到加州理工学院,为这所学院在科学和工程领域的声誉日隆提供了支持。正如加州理工学院的领导人所希望的那样,卡门不仅进行了具有开创性的科学研究,还成为了南加州新兴航空公司的重要顾问。[9] 卡门吸引来许多对空气动力学感兴趣的优秀人才和他一起工作。其中10名来自中国的学生/同事(表1)是本文关注的对象。在这些中国留学生做出关于工作和生活地点的重大选择时,卡门在很大程度上成为了他们生命中的重要人物。

图1. 西奥多·冯·卡门(1881-1963)。来源:加州理工档案馆提供这些中国留学生选择跟随这位卓有声望的学者和科学家学习绝非偶然。1929年和1937年,卡门曾前往中国,向中国领导人提议制定航空教育计划[10],并在10年间对这些计划始终保有兴趣[11]。应清华大学校长梅贻琦的邀请,卡门于1937年7月5日第二次访问中国,这时距离中国爆发抗日战争只有两天。[12] 了解到日本日益强大的航空工业实力,卡门敦促中国加强其航空教育。在清华大学,他鼓励学生通过实验解决航空工程中的重大问题,提高技术和研究能力来推动航空事业的发展[13] 。1937年7月14日,在国民政府空军司令周至柔将军的陪同下,卡门与国民政府军事委员会主席蒋介石及其夫人讨论了发展航空工业的战略。卡门建议,中国航空学会制定一个计划,科学家和工程师做基础研究,军事人员做技术研究。[14]

卡门访问的国家不止中国一个,为其提供建议的地方也有很多,但在二战前和二战期间,他显然对中国很感兴趣。[15] 卡门帮助中国的方式,主要是鼓励最优秀的学生到美国学习,而这些学生往往会接受他的直接指导。早在1936年,卡门就曾与清华大学梅贻琦校长谈起一位非常有前途的学生钱学森正在加州理工学习。二十世纪三四十年代在加州理工学习的优秀中国留学生中,有一半来自清华大学。其中钱学森等五人由卡门单独指导,另外两人张捷迁和袁绍文由钱学森和卡门共同指导。

第一个来到美国的中国留学生是范绪箕(图2),他于1935年年底抵达加州理工学院,成为卡门的第一个中国学生。他于1938年获得机械工程学硕士学位。[16] 然后在美国洛克希德飞机公司实习了一个月,随后在1939年获得航空学的硕士学位。[17]加州理工学院并不是中国留学生的唯一目的地。哈佛大学、芝加哥大学和康奈尔大学也是庚子赔款所资助学生的热门去处[18] 。但是,麻省理工学院的工程学课程对留学生特别有吸引力,因为其更符合工业发展,学生有机会进行实验和实践。[19] 最终,许多中国顶尖的工程师都是麻省理工学院校友。[20]这一美国学术网络的紧密联系在钱学森身上表现最为明显,尽管他最终进入了加州理工学院。当钱学森还在上海交通大学读本科时,陈世英(麻省理工学院,1916年)教授教他工程热力学,钟兆琳(康奈尔大学,硕士)倡导学生将科学理论与工程实践相结合。[21] 钱学森申请了清华大学的庚子赔款支持的留学计划。为了帮助他做好准备,清华大学理学院院长、物理学系主任叶企孙组织了一个由三位教授组成的指导小组——王士倬(1925—1928)[22],钱昌祚(1923—1924)[23]和王助(1915—1916)[24]——这三人都曾在麻省理工学院的航空工程系获得学位。

图2. 范绪箕在加州理工。照片由钱学森拍摄。来源:上海交通大学在教授们的推荐下,钱学森被麻省理工学院录取。1936年,他在那里获得硕士学位。但他的学业并不容易。他的性格有时会显得冷漠,也不容易与同学交往。鉴于在麻省理工学院的不愉快经历,钱学森决定搬到加州理工,与卡门一起工作。[25] 钱学森在1936年到达加州理工,这是范绪箕到达加州理工大约六个月之后了。钱学森认为自己对理论问题的兴趣,在卡门的指导下更有可能得到发展。事实上,他丰富的想象力、天赋异禀的数学能力以及将流体力学可视化的能力,使得他与卡门以及加州理工古根海姆航空实验室保持了持久的合作关系。卡门称赞扬钱学森能够以物理的方式描绘自然现象。很快,钱学森就成为了卡门的同事,而不仅仅是一个学生。[26]钱学森于1939年在加州理工学院获得航空和数学博士学位(图3)。图3. 钱学森在加州理工获得博士学位时的毕业照片。来源:上海交通大学在许多观察家看来,卡门和钱学森的合作产出了辉煌的成果。钱学森的同事马丁·萨默菲尔德(Martin Summerfield)回忆说,“他成了......卡门的胳膊和腿,为卡门设计的公式做计算。他拥有非凡的才智和速度。像他这样的人很不寻常。”[27] 他们共同创造了“高超音速流的相似定律”、“高超音速流”概念和“卡门-钱方程”等理论,这些都是空气动力学研究的重要成果。另一位同事弗兰克·马勃(Frank Marble)指出,“无论何时你看到他们在一起,你就会看到创造。”[28] 此外,钱学森很快还协助卡门指导其他中国留学生的教育和科研。卡门唯一一位在美国完成本科学业的中国学生是袁绍文(图4)[29]。1936年,他从密歇根大学获得了学士学位。1937年,他在卡门的指导下获得了加州理工的硕士学位。随后,1938年在斯坦福大学获得了另一硕士学位。在1938年回中国之前,他在卡门的安排下参观了航空实验室和其他研究机构,包括美国海军、华盛顿的国家航空咨询委员会(NACA,即美国国家航空航天局(NASA)前身)、位于弗吉尼亚州的NACA兰利研究中心、莫斯科的中央空气动力研究所,以及法国、伦敦和德国的航空部门等[30]。1939年至1941年,他在加州理工跟随卡门攻读了博士学位。

另一批学生在得到中国杰出的科学家推荐后,进入了加州理工。其中包括朱正元,他是在1934年12月由气象学家竺可桢介绍给卡门的。竺可桢曾任中国科学院气象研究所所长(1928—1936年),后来成为浙江大学校长(1936-1949年)。[31] 随后,朱正元进入加州理工并修读研究生课程。[32] 1938年,当柏实义获得加州理工航空工程硕士学位时,卡门推荐他给竺可桢做助手。此外,在1939年10月,卡门联系了美国国家航空咨询委员会(NACA)和位于华盛顿的国家标准局,推荐柏实义作为访问学者来参观实验室流体力学的工作。[33]还有一位学生,是卡门加入他的团队的。1937年卡门访问中国期间,他对张捷迁设计和建造的风洞印象深刻,因此向张捷迁提供了赴加州理工的奖学金。张捷迁于1940年9月抵达帕萨迪纳。

图5. 冯·卡门与中国留学生和学者在家中,1936-1937年。来源:加州理工档案馆

卡门对于这些学生的指导并非甩手掌柜。相反,他与他们中的大部分人建立了密切的个人关系。他经常在周末组织中国留学生和学者在他家中聚会(图5)。他的学生张捷迁,甚至在他去欧洲时住在他家,负责修剪草坪。[34] 这种与美国优秀科学家的亲密且持久的个人关系,也可能是影响中国留学生留在美国的决策因素之一。年轻的中国留学生倾向于认为,当他们想要在外国的大公司或大学找到一份体面的工作时,如果他们的导师作为一流科学家愿意推荐实习机会或者写推荐信,那么找到一份好工作就不会太难。此外,他们可能会在未来继续从导师那里获得指导,并进行合作研究。图6. 1940年8月第七批中英庚子赔款留学生乘坐“俄罗斯皇后”号邮轮前往加拿大还有一批中国留学生在多伦多大学完成学业后来到加州理工学院。1940年8月,第七批中英庚子赔款留学生登上俄罗斯皇后号邮轮前往加拿大,其中包括钱伟长、郭永怀和林家翘(图6)。这三名年轻的学生从1940年9月开始在多伦多大学的应用数学系学习,他们的导师是应用数学系主任约翰·莱顿·辛吉(John Lighton Synge)教授(图7)。辛吉是英国皇家学会会员。他和冯·卡门都曾就读于德国哥廷根大学,并深受该校强调的基础科学理论与技术相结合的影响。[35] 林家翘、郭永怀专攻流体力学,钱伟长专攻弹性力学;他们于1941年获得硕士学位。林家翘和郭永怀随后转到加州理工学院与卡门博士一起工作。钱伟长则在加拿大多待了一年,于1942年取得博士学位。经辛吉推荐,他成为加州理工喷气推进实验室的研究工程师。[36]图7. 约翰·莱顿·辛吉(John Lighton Synge,1897-1995)。来源:上海大学钱伟长纪念基金会1941年9月初加州理工新学期开学后不久,郭永怀得知他的导师将是霍默·J ·斯图尔特(Homer J. Stewart)博士,他是一位航空航天工程师和火箭推进专家。郭永怀写信给卡门,表示他不想专注于斯图尔特研究的螺旋桨理论,而是更喜欢卡门已经允诺他的可压缩流动的研究。[37] 经过一番劝说,卡门同意了。在1941年进入加州理工攻读博士学位后,林家翘于1942年向华美协进社(China Institute)申请奖学金。[38] 1942年4月1日,卡门写了一封推荐信,强烈推荐林家翘:“林家翘将在年轻的力学家和航空理论学家中脱颖而出。我相信,如果贵委员会认为林家翘先生继续在加州理工工作的可能性,将是为自由中国的科学未来做出的良好服务。”这正是他对待中国留学生的典型方式。[39] 1944年,林家翘完成博士论文《论湍流的发展》。[40]最后一批来自中国的学生之一是胡宁。他是周培源教授在清华大学的学生;他在1941年进入加州理工。胡宁在卡门教授的指导下学习流体力学中的湍流理论,获得了硕士学位1944年在保罗· S ·爱珀斯坦(Paul S. Epstein)教授的指导下获得了核量子理论的博士学位。[41] 后来,他加入了普林斯顿高等研究院的研究小组,该小组由理论物理学家沃尔夫冈· 恩斯特· 泡利(Wolfgang Ernst Pauli)领导[42] ,泡利因在1925年发现“泡利的不相容原理”被授予1945年的诺贝尔物理学奖。1943年至1946年,钱伟长在卡门领导的加州理工学院喷气推进实验室(属美国航空航天局)工作,“这是我一生中科学研究相对富有成效的阶段。”[43]在卡门的指导下,他完成了圆筒的可变扭率扭转的研究,以及水轮机倾斜叶片的流动计算和超音速锥形流计算等重要研究项目。根据钱伟长的回忆,卡门在评论他们合著的《变扭率的扭转》一文时表示:“这是一篇经典的科学论文。喷气推进中心成立以来,我一直在勉强兼顾基础理论工作。这篇论文可能是我一生中关于固体力学的最后一篇。”[44]而在抗日战争期间,卡门与这些中国留学生的关系变得更加密切,而不仅仅是指导他们的研究。他致力于推动这些学生的利益,认为这些人代表了中国航空和航天事业的未来。他经常与中国政府保持直接联系。1942年5月,卡门告诉清华大学航空学院教授王士倬[45] ,他正在NACA工作,并愿意再次访问中国,帮助改进中国的航空教育和研究体系。王士倬将这一信息传达给了教育部政务次长顾毓琇。后来,蒋介石表示支持。[46] 不过,由于抗日战争的影响,卡门未能在1942年访问中国。1943年7月5日,卡门向中华民国航空事务委员会(CAARC)副主任毛邦初提到,中国年轻的科学家正在加州理工的古根海姆空气动力学实验室(GALCIT)工作,从事与航空应用密切相关的理论研究。他还在信中附上了一张卡片,上面总结了钱学森、郭永怀、林家翘和钱伟长的成就和情况。林家翘正在从事湍流和边界层的研究。胡宁在加州理工攻读硕士,从事涡轮和传热方面的研究。郭永怀正在进行可压缩流体的研究。钱伟长从事航空结构研究,目前任教于在昆明的清华大学。从事流体力学研究的周培源教授也正计划到加州理工访问,并在那里工作几年。[47,48]卡门希望中华民国航空事务委员会在华盛顿特区的代表团能够给予这个研究团队官方的认可和资助。他愿意在战争期间免费指导他们的活动,直到这个团队返回中国。他相信这些研究人员将成为中国航空研究所(后改为航空研究院,始建于1941年,是抗战时期由国民政府航空委员会在成都建立的中国最顶尖的航空研究中心)的理论研究在未来的中坚力量。[49] 有时卡门会与他的中国学生和学者交谈,探讨他们对中国航空科学研究可以做哪些贡献。[50] 1944年5月23日,中华民国航空事务委员会昆明办事处发来电报,表示很高兴任命这个团队的成员为在加州理工的特聘研究员。这封电报列出了这些优秀学生需要研究的问题,并同意钱学森博士负责团队的规划和任务分配。为此,钱学森将获得每月100美元的补贴,而其他研究人员在开始相关工作后获得每月60美元的补贴。[51] 1937年7月日本侵华之后,中国的关税收入急剧减少,所有获得庚子赔款奖学金的在美留学生的补贴也减少了一半,从每月100美元减至50美元。[52] 到了1939年1月,中国国民政府正式停止支付庚子赔款。[53] 所以这些新的津贴对于学生们非常重要。1945年,王士倬[54]建议清华大学校长梅贻琦邀请卡门指导清华的航空学院,并培养优秀学生。1946年7月15日,钱昌祚(CAARC顾问)邀请卡门就中国航空研究能力的提升给出建议[55] ;然而,卡门因为陷入美国政府战后研究和组织问题的漩涡中,无法访问中国,更不用说在中国工作了。[56] 战争的结束也使这些学生的未来问题变得更加紧迫。这群学生在留在美国还是返回中国的不同决策中所面临的问题,揭示了影响国际科研流动的一般因素。这些中国留学生所遇到的问题对于国际学生来说是不寻常的,是他们这个时代所特有的。他们是否回国或留在美国的压力,不仅来自美国移民局的移民政策,还有来自中国政府要求他们回国工作的号召,照顾老人及孩子的责任。所有毕业后仍选择留在美国的中国留学生,都在1940年代成功找到了工作,这得益于他们导师的大力推荐。1949年中国的政治变革可能在其中起到了决定性的作用。新中国于1949年10月1日正式宣布成立,而蒋介石领导的国民党政府撤退至台湾。许多海外学生对中共缺乏了解,对新政权持观望态度,直到受到其他因素的影响才做出了选择。卡门的中国学生关于家庭和职业的决定分为四类。第一类是在1949年新中国成立之前返回了中国;他们受到家庭需求和“科学救国”愿望的共同驱动,因此没有返回美国。钱伟长和范绪箕的经历都反映了这种心态。第二类是在毕业后回到中国,但由于二战后的艰苦条件,他们在1949年之前回到了美国。例如,袁绍文曾梦想将知识带回国,以实现“工业救国”,但他的希望因国民政府忽视航空工业的独立发展而破灭,因此他在1949年之前回到了美国。柏实义也回到了中国,并在中央大学航空系工作了七年,但因美国优越的科研环境,他在1949年之前返回了美国。第三类是在1949年新中国成立后回到中国的。他们的情况也各不相同。钱学森、郭永怀和胡宁成为航空学和核物理学领域的教育专家,并促进了导弹和原子弹的发展。第四类留在了美国,但在20世纪70年代后期开始在重建中国科学方面发挥关键作用。林家翘和张捷迁认为,光有博士学位并不足以为科学研究奠定坚实的基础,因此他们在美国继续停留了几十年。1972年,中国和美国重新建立外交关系后,他们找到了一种新的方式来帮助自己的祖国,同时仍留在美国。在1949年之前回国的科学家们,受到家庭需求和“科学救国”愿望的共同驱使。在某些情况下,这种动机因日本对中国残酷的侵略变得更加强烈,而许多美国人并没有意识到这场战争在1930年代大部分时间一直在持续。到了1940年,日本的军事成功让中国留学生感到失望和担忧。正如张捷迁后来回忆的那样:“我们对日本侵华非常愤怒。我们感到绝望。当时我们觉得在中国是无望的。我们很担心,但感觉我们对此无能为力。”[57] 这种情况,加上学生的个人动机,增加了他们回国的外部压力。到了1940年,范绪箕已经通过了加州理工航空工程博士学位所有课程的考试,完成了大部分毕业论文,取得了“博士候选人”的资格。但因母亲病重,他匆匆回国。[58] 他后来为中国的航空教育事业做出了杰出贡献。[59,60] 在1940年至1943年间完成研究并获得学位的其他学生,面临着来自中华民国航空事务委员会的压力,他们被要求立即回国,理由是这些学生是国家资助的,而且抗日战争需要他们的航空专业知识。此外,在1943年之前,美国的排华法案也要求他们这样做。排华法案的废除,才显著地改变了这一情况,首次让中国留学生考虑留在美国。[61]尽管排华法案废除对于加州理工的学生来说是好消息,但另一变化则不太妙。1944年10月23日,卡门接受了美国空军指挥官哈普·阿诺德(Hap Arnold)将军的邀请,加入设在华盛顿特区的陆军航空队科学顾问小组。这导致卡门长时间不在学校,给喷气推进实验室带来了一些不确定性,也让中国的留学生们感到惊慌。[62]1944年11月7日,钱学森、林家翘、钱伟长和郭永怀给卡门写了一封信,这封信“只能被被描述为最后通牒和一份要求清单”,其中包括如果卡门计划无限期地离开,他应该帮助他们在其他大学获得教职。[63] 钱学森申请了加州大学的一个可能职位;郭永怀申请了普林斯顿大学冲击波组的职位;钱伟长申请了其他地方的研究职位;林家翘寻求在布朗大学找到一个可能的职位。他们写道,如果没有卡门在加州理工的直接指导,他们的研究很难继续下去。他的缺席对于在“鼓舞人心的领导和温暖的人际关系”的氛围中工作是一种阻碍。[64]钱伟长于1946年5月返回中国。在此之前,他从未见过自己的儿子,妻子在艰难的条件下抚养了他。对家庭的责任感将钱伟长拉回了中国。他被清华大学聘为教授,后来在北京大学和燕京大学兼任教授。在清华大学期间,他解决了圆薄板大挠度弯曲问题的摄动解。卡门于1910年提出了相关的控制方程。1947年,钱伟长给出了摄动解,结果与A. McPherson和W. Rumberg的实验结果相符。这种方法被称为“钱伟长方法”。[65]事实上,钱伟长曾考虑过返回美国,但当内心的爱国主义遇到考验时,他还是放弃了这个机会。他的朋友钱学森于1946年9月成为麻省理工学院的副教授。1947年夏天,钱学森请假回国探亲。[66] 当钱学森与钱伟长见面时,钱学森发现钱伟长对他在国内的处境很不开心。钱学森建议钱伟长在加州理工的喷气推进实验室寻求复职。据钱伟长后来回忆,他确实向美国领事馆递交了文件,但最后钱伟长在一个问题上陷入困境:“在中美之战中,你是否忠于美国?”“我清楚地填了‘不’,因此拒绝了前往美国。”[67] 1949年以后,中美关系中断,但中国与欧洲国家之间的科学和技术交流仍保持着相对密切的关系,而从西方归国的中国科学家经历了几次重大政治动荡。在1957年1月至3月开展的“百花齐放、百家争鸣”运动中,钱伟长发表了一篇文章,批评清华大学照搬苏联的教育制度。[68] 钱伟长还呼吁教授们应该有更多的学术自由。虽然中共曾公开表示鼓励这些批评,但钱伟长的意见很快就被贴上了攻击中共的标签,他被划成极端“右派”,剥夺所有社会职务,仅保留清华教授一职,并从一级教授将为三级教授,不准从事教学活动,还不让他的儿子上大学。“文革”期间他被安置于首钢进行“劳动改造”。1976年“文革”结束前,钱伟长就获得了一定程度的平反。1972年,他被选为中国科学代表团成员,前往美国。这个代表团的10名成员全部由中共中央选派;钱伟长等三名成员都是留美科学家,在美国科技界有一定影响。[69] 直到1979年,钱伟长年满68岁时,他的“右派”帽子才被摘掉。1983年,钱伟长的声誉得到恢复,他被任命为上海工业大学校长,并有机会建立一所像加州理工这样的大学。[70] 显然,回国的学生在帮助自己的祖国建设科学事业时,面临着重大的挑战和机遇。周培源回国的动力更多地是出于爱国情怀和对祖国及母校的责任。他曾参与一个研究项目,为美国海军研究从空中投放鱼雷的技术。随着1945年战争的结束,美国海军继续进行这个项目,但只招募美国公民。周培源表示,由于不想放弃中国国籍,他只能担任临时职位。1946年,他代表中国学术团体参加了在欧洲举行的国际会议,然后暂时回到美国,随后在1947年2月与家人一起前往上海。当时,国共内战已经爆发,美国和中国的许多朋友都建议他不要返回中国。他后来回忆道:“虽然我不懂共产党的政策,但共产党也是中国人。共产党在延安时期的政治成就享有很高的声誉,而我是清华大学派往美国进行科研的,所以我必须回到清华大学。”[71] 他接受了清华大学的教授职位,后来于1958年成为中共党员。作为一名社会活动家,周培源继续担任重要职务,包括中国科学院副院长和中国科学技术协会主席。[72,73]有些学生选择了回国,但由于抗日战争,他们在1949年新中国成立前返回了美国,这可能与他们最初的计划背道而驰。柏实义和袁绍文就是这样的情况。1940年,柏实义获得了加州理工航空工程和高等数学博士学位。[74] 回到中国后,他担任中央大学航空工程系教授和系主任。受战争影响,他在研究方面遇到困难。1942年8月1日,柏实义给卡门写了一封信,告诉他很难为大学购置新设备、书籍和杂志。他请求卡门寄送期刊,并就如何利用学校先前的风洞零部分建设一个木制风洞提供建议。[75]在抗日战争于1945年8月结束后,国共内战爆发(1946-1949年),动荡的社会环境并不有利于科学研究。尽管战争期间邮件递送时间较,1946年柏实义还是写信给了卡门。在这封写于1946年7月1日的信中,他报告了自己在教学、滑翔机气动学研究以及测试风洞设计和建造方面的进展。他还提到中央大学为教职员工提供每七年想有一年休假的政策。因此,他计划于1947年春季返回美国,并请卡门推荐美国的休假工作机会。[76] 到了1949年,柏实义已经回到了美国,在马里兰大学流体力学与应用数学研究所担任研究教授,并在古根海姆空气动力学实验室(GALCIT)教授空气动力学。[77]目前尚不清楚他为什么选择回到美国,或者他在1947年至1949年期间在中国经历了什么也不清楚。但最终他还是留在了美国。袁绍文在返回中国后选择再次回到美国,是因为他在中国建设航空工业的梦想因国民党政府的腐败而破灭。[78] 1937年,袁绍文从加州理工毕业后,被伏尔提(Vultee)飞机公司[79]录用为实习生。六个月后,他加入了北美航空公司。他对飞机结构有着浓厚的兴趣,于是他前往斯坦福大学就读[80],并在1939年获得了工程学学位。据一些中国资料显示,1940年他加入了伏尔提机公司从事航空研究工作[81],并继续在卡门博士指导下进行应用力学和先进飞机结构的研究,最终在1941年初获得了博士学位。1941年3月,中华民国航空事务委员会聘请他兼职参加美国维多尔飞机公司的“步行者”飞机项目,[82] 但袁绍文很快面临回国压力。[83] 当时适逢国民党政府空军总司令毛邦初正在美国执行采购使命。毛邦初命令袁绍文立即乘船回国。袁绍文拒绝了,因为他是自费出国的,而且他正在帮助中华民国航空事务委员会制造飞机。当袁绍文的护照被中国驻美国大使馆吊销时,卡门站出来支持他的学生,并于1942年7月20日写信给中华民国航空事务委员会的周至柔将军:袁在加州理工接受过良好的航空理论和飞机设计培训。尽管如此,加州理工无法提供实际工作所需的培训设施。由于袁毕业后一直与从事相关研究的美国顶级公司保持联系,我认为这对中国飞机设计的未来非常重要……如果他能被美国一家大型飞机制造公司聘用,他将在实际组织和车间领域获得不可估量的经验。[84]袁绍文在卡门的理由被CAARC接受后表示感谢。[85] 根据中文资料,袁绍文在律师以及Vidor公司的协助下重新获得了居留美国的证件。[86] 1942年,他加入了格伦·马丁公司,并对大型水上飞机马丁进行了改造。根据中文资料,他还成功地开发了一种高速攻击轰炸机,并获得了“马丁元翼y—3c”的专利。1943年,他为麦道-道格拉斯飞机公司成功研发了一架直升机。[87]第二次世界大战的结束,消除了也许是阻止留学生返回中国的最大障碍——旅行限制。根据中文方面的资料,1945年5月8日,袁绍文兴奋地宣布他计划乘船返回中国。然而,没有船只驶向中国,因此在他能安排好行程之前,他在布鲁克林理工学院任教,并担任Edo飞机公司的研发顾问。据中国方面的资料,1946年2月,袁绍文终于回到中国,开始建设一个机场,并启动了简单木板飞机的计划。但中国的内战使得山东和东北的木板制造设施处于炮火之中。此外,他从美国订购了一批钢笔;他计划在中国出售这些钢笔,用所获利润建立一个飞机工厂。然而,这些钢笔被国民党政府扣留,使他的努力付诸东流。袁绍文对国民党政府完全失去了信心,1946年11月,在驻华美国大使馆和领事馆的帮助下,乘坐飞机返回美国。[88]袁绍文重新担任布鲁克林理工学院的研究顾问和教授,是由卡门推荐的,后者写道:“他有能力很好地整合他的数学训练,并对物理现象有很好的理解。他工作努力,不害怕在必要时进行复杂的数学计算。”[89] 1947年11月,袁绍文还向卡门发出请求,希望他推荐自己到瑞典皇家航空公司工作。据中文资料显示,在收到卡门的邀请后,袁绍文于1950年至1951年间向布鲁克林理工学院请假,与卡门共同研究喷气发动机循环控制问题。这一合作后来为他们带来了几项专利。此后,他还先后去了加拿大的拉瓦尔大学、得克萨斯大学和华盛顿大学工作。[90]第三类:1949年新中国成立后返回中国的学生

其他学生最初对返回中国比较犹豫,有几个人认为他们需要更多的知识和经验来解决空气动力学问题,这样才能成为成功的研究人员。1940年代后期,尽管美国国务院和国会为中国留学生和学者提供了一些救济金,但仍由国民政府资助的中国留学生在美国遇到了经济困难。[91] 这种经济压力促使一些学生回到中国。此外,共产党建立的政府也努力让优秀的学生和学者从西方返回中国。事实上,共产党政府付出了巨大努力,让中国留学生回来。除了这种压力,美国机构还鼓励中国留学生回国,通过科学技术使中国社会美国化。从1949年底到1951年秋,数百名中国留学生回国。[92]在1949年以前,学生们决定是回国还是留在美国很大程度上取决于他们自己。然而,在1949年新中国成立后,这些决定变得复杂得多。美国不承认新中国。在美苏冷战的背景下,新中国实行了“一边倒”的对外政策;加上朝鲜战争,中美两国开始了长达20多年的对峙。美国和中国政府的政策对留学生的选择产生了重大影响,因为国际关系和国内政治共同限制了留学生的选择。那些在1949年后回到中国的人往往必须表现出极大的毅力和决心。钱学森的故事是美国冷战政治和科学的一个著名例子。钱学森在1949年回国的真实的意愿是什么,我们不得而知,但他最终还是做出了很大的努力,回到了自己的祖国。当钱学森在1930年代中期抵达美国时,他本应只呆三年。1940年,他收到了时任位于成都的航空研究所的王助中校的一封信,希望他回国,作为一名前庚子赔款的受资助者为国效力。钱学森要求在美国再呆一年,并表示他的诚意,他答应担任航空研究所的顾问。[93]1940年4月20日,应钱学森的要求,卡门写信给王助为钱学森辩护:我相信一个人可以用不同的方式高效、忠诚地为国家服务。我觉得钱博士回国前在航空工程和航空科学的不同领域从事研究工作,不仅符合他的利益,也符合中国事业的利益。他已经在高速空气动力学和结构方面做了出色的工作。我们现在正在研究漂浮物和船只的流体动力学…[94]

1940年6月24日,王助同意钱学森了解航空科学和工程不同领域中所有尚未解决的问题,并希望钱学森将来加入中国团队时,能够对航空中可能出现的一些问题进行独立研究。[95] 加州理工执行委员会主席R·A·米利肯办公室写信给美国司法部的移民与归化局局长,请求延长钱学森的学生身份两年。“此举是为了说明钱学森教授在加州理工进行学习和研究工作,预计将取得重要成果......为了美国科学的最大利益,钱学森博士在返回中国之前完成学业。在此之后,钱学森博士有意加入重庆的中国国家研究委员会。”[96] 因为钱学森不能参与机密工作,加州理工证明:钱博士与航空实验室负责人西奥多·卡曼博士合作,对可压缩流体和高速问题进行理论研究和研究。该研究所目前正在从事超音速风洞的建设。钱参与这项工作已经得到国防委员会的批准。这项研究工作严格局限于非军事方面的问题。[97]这些努力的结果是钱学森在美国多待一年。他担心如果立即返回中国,他可能就无法再产生国际领先的研究成果。他非常自豪能成为卡门的密切合作者。钱学森的一位学生,伦纳德·艾德曼写道:“我想他的目标是达到或超过卡门的水平,那时他可能是世界上受到高度赞誉的人之一,与哥廷根的路德维希·普朗特(Ludwig Prandtl)齐名。”另一位学生,R. B.皮尔斯认为:“钱学森认为卡门是一个有同情心且伟大的人。他几乎崇拜这个人。”[98]图8. 钱学森和西奥多·冯·卡门在哥廷根会见路德维希·普朗特。来源:加州理工档案馆

不久,随着强迫回国的问题渐渐消失,钱学森的签证被延长了几次。[99]事实上,他与美国的活动联系越来越紧密。到1945年5月,钱学森加入了由卡门领导的陆军航空兵科学顾问小组,卡门还建议陆军给予钱学森上校军衔和安全许可。这位导师和他这位学生评估了二战结束时德国航空的成就,并在一份名为“我们站在何处”(Where We Stand)的报告中比较了美国的成就。他们审讯了路德维希·普朗特等德国专家(图8)。然后在1946年5月20日,钱学森提交了《超空气动力学及稀薄气体力学》的论文,这篇文章奠定了他作为理论空气动力学科学家的地位。[100]大约在同一时间,钱学森转到麻省理工学院担任副教授,一年后,卡门推荐他在1947年晋升为航空工程正教授。[101]冯·卡门这样评价钱学森:36岁的钱学森是一个无可争议的天才,他的工作为高速空气动力学和喷气推进技术的进步提供了巨大的推动力。[102] 由于卡门在美国航空界的强大影响力,三名中国留学生(钱学森,林家翘和郭永怀)于1947年加入了NACA(图9)。图9. 1947年2月3日NACA成员。来源:加州理工档案馆尽管取得了这些进展,钱学森的前途仍然不确定。随着战争的结束和旅行的重新开放,他于1947年访问了在中国的家人,并在中国的几所大学做了关于工程科学的几场讲座。他在一封给卡门的信中描述了他的经历,并指出国民党与共产党之间的平衡发生了重大转变,国民党军队失去了东北三个省份的一半。卡门后来听说钱学森被他的母校交通大学提供了校长的职位,但这个职位从未兑现。有些人认为钱学森决定继续在美国进行研究。[103]另一些人则认为是中国的教育官员不信任钱学森对国民党的忠诚,阻止了他的任命。[104]无论如何,钱学森的目标在这段时间里一直不确定。1948年12月27日,他写信给他的同事弗兰克·马林纳(Frank Malina):“整个东方的形势变化非常快。”人民解放军在中国内战中接近胜利。““我真的不知道我的未来会怎样。但或许,没人对自己的未来有把握。” 1948年9月,新上任的加州理工学院校长李·杜布里奇(Lee Dubridge)写信给向钱学森,向他提供了罗伯特·H·戈达德(Robert H. Goddard)教授以及古根海姆喷气推进中心(Guggenheim Jet Propulsion Center)负责人的职位。[105]当然,这和冯·卡门的推荐是分不开的。1949年,冯.卡门也正式推荐钱学森担任上述职务[106]。这是钱学森卓越的学术生涯中的重要一步。当时,钱学森和卡门完成了一些在国际学术界有影响力的学术论文。事实上,钱学森的父亲希望他回国,钱学森自己也是。据钱学森在加州理工的室友范绪箕说,钱学森的母亲在他到美国读书后不久就因病去世了。他是个很孝顺的人。博士毕业后,钱学森想回国服务,这样他也可以照顾患有慢性肠胃病的父亲。钱学森于1949年初回到加州理工,并认为他的未来在美国。当所有战争消息都预示着共产主义在中国的胜利时,钱学森于那时申请了美国公民身份[107],但不幸的是他无法获得美国公民身份。美国国内对中国态度的变化改变了钱学森的处境。随着麦卡锡主义出现并席卷全国,钱学森被指控与共产主义有联系。[108]当钱学森在移民问卷中被问及他是否曾经是一个组织的成员时——该组织主张以武力推翻美国政府,钱学森回答说“没有”。后来他的名字被发现在1938年的美国共产党文件上,因此钱学森被美国政府怀疑他会在第二次红色恐慌时期威胁美国的国家安全。[109]于是,钱学森开始五年的艰难经历。最直接的是,钱学森失去了涉密研究的安全许可,由此导致无法进行航空航天研究,这使得他忧虑与卡门关系,以及如何向父亲汇款。[110]更复杂的情况是,当钱学森正在遭遇人生重大危机时,他的导师卡门正因工作原因而在巴黎居留数月,对钱学森的具体境况不甚了解。而且,作为美国政府的科学顾问,卡门本人也在接受联邦调查局的调查,对爱徒鞭长莫及。[111]卡门写了几封信来证明钱学森的忠诚,试图帮助他。[112]随后,美国移民与归化服务局(INS)推动将钱学森驱逐出境,声称他在1947年最后一次进入美国之前已经是共产党成员。钱学森在遣返听证会上对INS提出了质疑,指出他对国家的贡献。钱学森在加州理工(Caltech)的同事马丁·萨默菲尔德(Martin Summerfield)相信钱学森想留在加州理工。钱学森在加州理工的前室友袁绍文也同意这一观点。“钱学森没有回国的打算——从来没有!那里没有进行研究的设施!他之所以回去,是因为被迫回去!”但也有人相信钱学森想要回到中国。钱学森的前学生切斯特·哈塞特(Chester Hasert)回忆道:“很明显,他觉得有责任回国帮助他们从战争破坏中恢复过来。”[113]其他中国研究生也遇到了困难。钱学森在加州理工的最后一个博士生郑哲敏于1952年6月毕业。郑哲敏不被允许离开该国,然后因非法居留而被移民局拘留。郑哲敏直到1954年9月26日才离开美国。在欧洲旅行了五个月后,他终于到了中国。[114]直到1955年9月,美国和中国才达成一项正式协议,遣返双方公民。[115]在接下来的十年里,有130多名科学家从美国回到中国。这些案例与胡宁的经历不同,胡宁是1949年后第一个回到中国的卡门的中国学生。就在钱学森还在为美国对他的指控而斗争的时候,胡宁在1951年春天回到了祖国。美国和新中国都没有对他的旅行设置障碍。胡先生曾任北京大学物理系和中国科学院近代物理研究所(中国第一个核科学研究机构)的教授。[116]胡宁曾与包括苏联核研究联合所在内的科学家交流,积极推动我国核能科学的发展(图10)。胡宁在培养理论物理人才和帮助创建原子能工业方面做出了重要贡献。他致力于教授现代理论物理的研究方法。于敏,中国的“氢弹之父”和著名的核物理学家,师从胡宁研究核子理论,填补了中国在这一领域的空白。[117]

图10. 20世纪50年代胡宁参观了苏联核研究联合研究所。来源:中科院档案馆

钱学森在1955年与中国达成协议后获释,他与家人离开美国,并于1955年9月乘船返回中国(图11)。他向卡门道别,送给他两本书:《物理力学讲义》和《工程控制论》,后一本书是他在被软禁期间完成的,当时他被剥夺了在航空航天领域工作的能力。美国海军官员丹·金博尔(Dan Kimball)后来批评钱学森受到的待遇是“这个国家做过的最愚蠢的事情”。他和我一样都不是共产主义者,是我们逼他走的。”[118]但在他抵达中国后,钱学森受到了新中国政府非常热烈的欢迎,这也符合他是归国科学家中知名度最高的身份。1956年在最高国务理事会上与毛泽东亲切交谈(图12)。多年后,周恩来总理说:“虽然中美大使级会谈没有取得实质性成果,但我们成功地把钱学森带了回来。就这件事而言,谈判是值得的。”[119]

图11. 钱学森与家人1955年乘船返回中国。来源:上海交通大学钱学森博物馆

钱学森回国后,为中国国防航空工业提出建议时,也同样主张短期设计研究和长期基础研究双轨制。令人惊讶的是,钱学森的建议与他的导师卡门在1937年给蒋介石的建议非常相似。钱学森一定受到卡门工程科学思想的深刻影响。[120]

图12. 1956年毛泽东主席与钱学森谈话。来源:上海交通大学

卡门和钱学森之间的关系受到了钱学森经历的很大影响。卡门对钱学森被驱逐出境一事当然很敏感,当他向别人讲述钱学森的故事时,他甚至热泪盈眶。[121]1956年,钱学森邀请卡门参加在北京举行的本杰明·富兰克林纪念大会,并访问清华大学。不幸的是,卡门无法前往中国。1956年5月11日,钱学森在庆祝导师七十五岁生日的信中写道:“你那么多工作成果被用来制造毁灭性武器,很少被被用来为人民的利益服务,这难道不是事实吗?但是您真的不必这样想。因为,自从我回到祖国以来,我发现,有一个与美国这个世界完全不同的世界……科学和技术实际上被用来帮助建设幸福的生活。”这封信让卡门感到困惑。[122]但在1956年9月,中国科学家参加了在比利时布鲁塞尔举行的第九届IUTAM(国际理论与应用力学联合会)会议。卡门在那里遇到了他的几个中国学生和朋友,其中包括周培源、顾毓琇、柏实义和钱伟长(图13)。1949年后,顾毓琇和柏实义一直留在美国。钱学森不在其中,事实上,他再也没有见过卡门。他在1958年12月加入中国共产党。1960年,卡门邀请钱学森参加一个国际会议,钱学森坚定地说,世界上只有一个中国,如果邀请台湾的代表,他永远不会参加。[123]1979年1月1日,中华人民共和国和美国正式建立外交关系,结束了长达30年的艰难关系。同年,加州理工颁发“杰出校友奖”给钱学森。由于美国对钱学森的驱逐令仍然有效,钱学森坚持他不会去美国,所以他没有去领奖。[124,125]

图13. 冯·卡门和他的中国学生于1956年在布鲁塞尔举行的第9届国际理论与应用力学联合会会议上相遇。来源:中国科学院

卡门晚年十分关注中国,并质疑美国专家为何只关注苏联的航空活动,而忽视中国。他坚信,中国已经摆脱了任何限制其技术发展的桎梏,在解决了内政和外交问题之后,其巨大的科学潜力将得到充分发挥。[126]但他与钱学森的关系已经磨损得无法恢复。

除了胡宁和钱学森,郭永怀也在1949年后回到中国。1945年他在加州理工获得博士学位,[127]寻找工作机会,同年7月,他写信给卡门说,他的研究能力有限,缺乏对于应用力学的系统研究,缺乏进行独立研究的能力。和其他中国留学生一样,郭永怀希望他的导师能帮助他延长在美国停留的时间。[128]在这种情况下,W. R. 西尔斯,卡门的另一名学生,也是康奈尔大学航空研究系的创始主任,邀请郭永怀加入康奈尔大学。郭永怀成为康奈尔大学研究组非常强大的一员。但当1956年钱学森邀请他回中国时,郭永怀很快就答应了,并于1956年11月抵达中国。[129]郭永怀回国的决定有两个主要原因。首先,美国的种族歧视和边缘化现象严重,无论他在美国生活多久,都很难在政治和社会中发挥作用。第二,他不想让自己的孩子面对这样的歧视。郭永怀后来说,1955年日内瓦谈判结束后不久,他就决定回国。[130]钱学森的邀请使他下定了决心。郭永怀报告说,一位同事曾警告他,如果他离开美国,他将无法产出任何科学研究,但郭永怀回答说,他愿意为中国的其他人做铺路石。[131]为了避免美国政府找麻烦,郭永怀把所有的手稿和研究笔记都烧掉了。他一回到中国,就迅速接受了重要职位,其中包括北京中国科学院力学研究所副所长,成为钱学森的亲密伙伴(图14)。他参与了中国导弹、原子弹和卫星工程的研制。[132]1965年9月,郭永怀受命参加“东方红”卫星本体和返回式卫星研制的组织领导工作。[133]他还倡导在中国科学技术大学(USTC)建立化学物理系。1968年12月5日,他不幸死于飞机失事。1999年,钱学森和郭永怀都获得了中国“两弹一星”功勋奖章。

图14. 1960年5月16日,中国科学院力学研究所召开座谈会,讨论苏联航天器发射问题。来源:中国力学学会

钱学森和郭永怀在中国的研究和教育方面做出了重要贡献,这体现了卡门的影响。[134]1950年代的中国高等教育体系深受苏联模式的影响,这促使钱学森在1958年推动建立中国科学技术大学。他打算效仿加州理工,贯彻卡门的理论与实践相统一的原则。钱学森成为近代力学系主任,继续自己教学生(图15),郭永怀担任化学物理系主任。事实上,钱学森在他建立的几个机构中推广了“工程科学”模式。[135]

图15.钱学森为中国科学技术大学近代力学系的学生讲课。来源:中国科学技术大学

最后一批中国留学生在20世纪50年代初之后留在了美国,但最终在他们职业生涯的后期在帮助中国方面发挥了重要作用。林家翘是一位犹豫是否要立即回国的学生。随着战争的结束,一些要求返回的正式压力有所减少。1945年9月4日,周培源将清华大学的聘书寄给了林家翘,林家翘回复说卡门正在帮助他在布朗大学谋求一个职位。周培源反过来建议林家翘在布朗大学工作一段时间,但前提是他认为这一任命将有助于他取得成功;不然的话,他还是早点回清华吧。然而,林家翘认为,他还没有为最前沿的工作做好准备。他担心马上回国会被孤立,希望留在美国,进一步提高自己。[136] 林家翘在1945年接受了布朗大学的职位,1947年加入麻省理工学院航空工程系。[137]林家翘继续与卡门合作,并发表了几篇论文,其中一个是关于涡轮机的统计理论,发表在《力学进展》。[138]2002年,林家翘永久回到中国,2013年在北京去世。他为中国应用数学和流体力学的发展做出了杰出贡献。相似地,张捷迁1942年在卡门的指导下获得硕士学位,之后到格伦·马丁公司担任空气动力学研究员。他发展了卡门在NACA的研究,对围绕任意形状翼型的不可压缩流体流动进行了研究,并成功地研究了可压缩流动问题的数值解法。[139]1948年6月,张捷迁被约翰·霍普金斯大学任命为合作研究所航空学副教授,在那里他使用卡门的理论研究超音速机翼问题[140],同时参加了NACA项目。在一封写给卡门的信中,他感谢了卡门对于他在应用力学研究上的影响,感谢了他待人的方式以及成功的教学技巧。[141]作为卡门最后一个中国学生,张捷迁于1950年2月16日通过了加州理工的博士答辩。[142]在致谢中,他对卡门、弗兰克·瓦滕多夫(Frank Wattendorf)和钱学森表示感谢。[143]在这段时期,没有确凿的证据表明张捷迁想要回到中国。1951年,由钱学森在加州理工指导的博士生罗时钧[144]回到了中国。但由于中美关系因朝鲜战争恶化,张捷迁遇到了新的情况。1951年,美国移民局颁布新政策,禁止中国留学生离境,声称他们离境不符合美国利益。[145]具有讽刺意味的是,在1949年之前被要求离开美国的学生现在不能离开。在这种情况下,张捷迁在1951年11月告诉卡门,他终于下定决心要入籍美国。后来,他在20世纪60年代和70年代成为美国天主教大学的世界级科学家。因为卡门的推荐,张捷迁担任约翰·霍普金斯大学航空研究与发展司令部科学研究办公室的顾问,每周工作三天。1952年,由于大学的财政困难,张捷迁失去了这份工作。为了帮助张捷迁留在美国,卡门再次帮助他,这次是通过安排他在1952年前往欧洲去一所著名大学的访问研究员职位。在1952年4月离开欧洲之前,他获得了一笔金额有限的古根海姆奖学金,幸运的是,美国空军提供了他一半的薪水。[146]他到达欧洲是在1952年9月,之后花了一年的时间调查应用数学的航空问题的高速飞机和导弹。他还访问了剑桥大学和其他著名学府。1963年,他来到华盛顿特区的美国天主教大学空间和气象科学系担任教授,直到1977年退休。第四批人与中国的重新联系始于1972年美国总统理查德·尼克松访华,中美正式恢复外交关系。[147] 1972年后,他们开始通过促进中美科技交流为祖国做出贡献。林家翘,张捷迁,袁绍文和柏实义很快就访问了中国。例如,1972年7月15日,一个由美国华人学者组成的访问团抵达中国,任之恭任团长,林家翘任副团长,张捷迁为代表团的二十四名成员之一。[148]国务院总理周恩来、外交部副部长乔冠华、中国科学院院长郭沫若、中国科学技术协会副主席周培源等分别接见了他们。[149]同样,柏实义教授和他的妻子在回国探亲和工作访问期间,1973年7月24日受到中国科学院副院长吴有训和周培源的接待。[150]随着坚冰的打破,两国的科学交流在1976年后从“文革”的动荡中迅速恢复。[151] 1979年7月13日,张捷迁应中国科学院和教育部邀请,到中国科学院大气物理研究所和清华大学做了一段时间讲座;理事会副总理方毅也接见了他。[152]自20世纪50年代末以来,袁绍文在德克萨斯大学从事世界能源和环境问题的研究,并取得了可观的成果,1968年在乔治华盛顿大学工程与应用科学学院任职。[153]在那里,他专注于能源,包括开发从夏天到冬天储存热量的水池。1979年,他被请回清华大学、上海交通大学和中国其他学校任教。1982年,袁绍文担任首届美中能源、资源和环境会议美方主席。[154]他说,中国的科学技术事业发展到今天,已经有了很大的进步,这是一个巨大的进步,也是一个巨大的机遇。从70年代末到80年代,邓小平频繁会见有影响力的美籍华裔科学家。1982年11月13日,邓小平会见了袁绍文(图16)。[155]图16. 1982年邓小平会见袁绍文。来源:乔治华盛顿大学档案馆这些在西奥多·冯·卡门的指导下学习的10名科学家及助手,包括钱学森、范绪箕、钱伟长、林家翘、郭永怀、张捷迁、袁绍文、柏实义、胡宁和周培源,他们的历史为我们提供了一个研究国际科学流动的迷人窗口。他们都成为了杰出的科学家。这或许并不令人意外,因为只有最优秀的人才有机会与这位杰出的加州理工教授合作。与20世纪60年代以来的“人才外流”情况不同,这些科学家会回到中国,对于这一点最初几乎没有人怀疑。美国政策——尤其是在1943年才废除的《排华法案》的阴影下——在这方面非常明确:这些学生不能留在美国。最终,对于从1930年到1951年间冒险前往加州理工的每一位学生来说,留美还是回国成为一个重大挑战。他们中有六人回国,分别是钱学森、范绪箕、钱伟长、郭永怀、周培源和胡宁;留美4人,分别为林家翘、张捷迁、袁绍文和柏实义。他们做出决定背后的因素复杂多样;许多人发现难以做出决定。归根结底,他们的决定折射出1960年之后理解国际流动的关键因素。[156]所有关于国际学生的文献都表明,在学业完成后,大多数人希望返回家乡。当然,中国留学生也表现出了这种看法。然而,随着情况和环境的变化,关于回国还是留下的决定变得困难,甚至是痛苦的。所有人都在努力将自己对祖国的责任(特别是如果他们获得了政府的奖学金)、家庭期望和个人荣誉感与他们享受的先进学术环境相匹配(即优秀的同事、先进的科学研究设备等)。美国和平社会的稳定性(与中国内战环境相比)以及美国的物质生活水平也是留在美国的重要因素。此外,学生们的想法不可避免地受到中美关系变化和美国政策变动的影响。废除1943年《排华法案》具有重要意义。同样重要的是国际关系的其他要素——1945年抗日战争的结束、新中国的成立(1949年)以及朝鲜战争(1950年)的爆发。这些事件都导致了中美两国关系的改变,使它们从盟友变成了对手,而这让学生们陷入了两难境地。但法律可能性的变化和国家间关系的变化,只是促使学生考虑留下(如果他们愿意的话)的部分因素。关键在于他们如何决定利用(或不利用)这些新的环境。当学生们在加州理工完成学业后思考他们的未来时,不能忽视的是,学生们对美国的研究资源和优秀的科研环境感到震惊和惊讶,特别是在具有潜在军事或工业应用的学术领域。科学资源的可用性是一个强大的因素,因为展望未来,对一些人来说,这些情况压倒了所有其他因素。但在决定是返回还是留下时,其他因素使他们的想法变得复杂。他们总是要面对自己的中国身份,无论如何,在美国学习期间,他们思念自己的文化,历史和习俗。然而,尽管他们期待着回国,他们对国民政府严重的腐败表示担忧,也担心在成为独立研究人员之前无法充分推动中国的科学事业发展。因此,几乎每一位中国留学生都尽可能地延长留学时间。对于一些人来说,他们追求在国际上获得声誉,成为各自领域的领导者——这个梦想是由卡门作为顾问直接培养的,也是作为榜样的间接影响。然而,这个目标与回到中国的梦想产生了冲突。不同的人在平衡这些相互竞争的需求时采取了不同的方式。那些留在美国的科学家们显然感受到了建立科学事业的吸引力。然而,六位回国的科学家的决定表明了帮助祖国的强大愿望。这一点在两位最著名的学生——钱学森和郭永怀身上表现得尤为明显。我们无法知道如果钱学森没有在1949年之后被席卷全美的反共狂热所牵连,会发生什么。他寻求美国公民身份的决定无疑表明,答案可能与实际发生的情况大相径庭。而郭永怀的回国与钱学森的情况有关,但他在收到回国邀请之前就已经对美国政府对华人学者表现出来的不信任表达了不满。他是否会独自离开康奈尔大学的问题与钱学森是否会留在加州理工一样复杂。这种反事实的疑问可能是有趣的,但在现实中,这些男性为了在中国推进科学和技术放弃了他们在西方的一切。显然,爱国主义是大多数中国留学生的强烈动力,但它似乎已经成为一些学生的中心,包括坚韧不拔的钱伟长,他经历了中国内部政治的动荡,最终领导了一所中国大学。无论决定是什么,这个故事中一个相对强大的常量是卡门的影响,他是这些学生的顾问和导师。作为一名国际科学家,他只招收优秀的学生,他希望每个人都能充分发挥自己作为科学家的潜力。这并不是他自私;相反,他寻求为科学技术的发展做出贡献,就这些学生而言,他是为中国航空工业的发展做出了贡献。卡门认为,为中国服务的最好方式是培养优秀的科学家。卡门明确表示,中国留学生除了在美国接受一流的航空基础理论教育外,还需要通过研究生实习、深入研究经验或在航空企业就业等方式积累实践经验。因此,延迟回归仍然有利于中国。所有学生都接受了这个逻辑。20世纪40年代初,科学家们仍在各自的领域中成长。大多数人发现,如果他们在二战期间毕业后立即回国,很难想象他们能为中国的科学发展做出重要贡献。当时他们在科学领域取得重大突破的决心来自于他们的杰出导师。[157]另一方面,最终有几个人认为他们在卡门教授那里培养的追求卓越的目标最好在西方实现。无论他们的决定如何,卡门尊重中国留学生的个人愿望,并为那些延迟回国的学生提供了管理上的支持。他的努力体现在向潜在雇主发出的众多推荐信中。尽管面临麦卡锡主义的压力,他仍然向知名的航空航天公司或领先的大学推荐中国留学生——并且尽可能保持联系,为他们的成就和成功的职业生涯感到高兴。值得注意的是,几乎所有回到中国的中国留学生和学者,除了范绪箕,包括周培源、钱学森、钱伟长、郭永怀和胡宁都被选为中国科学院院士,但是那些留在美国的通常在科学研究领域更具影响力,具有更高的国际地位。这群科学家的小规模研究,是否能为当代关于科学家国际流动的讨论以及中国的人才外流现象提供借鉴?这个中国研究小组的小规模表明需要谨慎对待,特别是与社会科学家最近涉及来自许多国家数百人的研究相比较;但毫无疑问的是,1930年至1951年间在加州理工的10名中国留学生的决定,与其他发展中国家自20世纪60年代以来明显的国际流动模式一致。经济和政治因素、家庭考虑、研究和机构资源以及工作环境是一致的影响因素;几乎总是多个因素的复杂相互作用塑造了具体的个人决策。然而,有一个因素表现得特别明显,那就是每位留学生都渴望为中国科技事业做出贡献。对于一些人来说,中国从海外留学人员那里获得的好处是经过长时间延迟后才显现出来的,但最终,每个人都履行了自己对祖国的承诺。在留在美国的科学家中,一些人直到1972年开始的中美外交关系解冻后才开始为中国做出自己的贡献。他们做贡献的方式包括与中国的科学家和科学机构建立紧密联系,并在积极支持中国科技人员参与国际交流和学术会议等方面付出时间精力。相关结果是非常显著的。中国在2000年之后才真正采取行动来规范这样的机会,主要应对1990年后选择不回国的学生人数众多的问题。[158]即便如此,如果一些政策与许多经济、政治和工作环境相隔离,仅仅鼓励那些留在国外的人回访中国或以其他形式与中国科技界持续互动,而并不催促这些海外学者和学子回国,那么这些政策似乎不太可能取得太大效果,因为毕竟其他许多经济、政治和工作环境也是影响海外学子是否回国的重要因素。从这个意义上说,20世纪50年代所显露的复杂性对于理解近年来与国际科学流动相关的困难具有重要意义。 原文发表于英国皇家学会主办的科技史类英文杂志,具体信息为:Zhang Zhihui. Emigration or Return?International mobility and Theodore von Kármán’s Chinese students and associates. Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science. DOI: 10.1098/rs nr.2022.00 17

原文发表于英国皇家学会主办的科技史类英文杂志,具体信息为:Zhang Zhihui. Emigration or Return?International mobility and Theodore von Kármán’s Chinese students and associates. Notes and Records: the Royal Society journal of the history of science. DOI: 10.1098/rs nr.2022.00 17致谢:

美国加州州立理工大学普莫娜分校(California State Polytechnic University,Pomona)历史系王作跃教授首先提出了这个研究课题,并推荐笔者到加州理工进行访问研究。加州理工人文社会科学系的Diana Buchwald教授为本人提供了访问机会,为本文成文提供了可能。密歇根理工大学的布鲁斯·西利(Bruce Seely)教授对写作提出了非常有启发性的建议。加州理工档案馆官员洛马·卡克林斯(Loma Karklins)耐心帮助查找档案。康奈尔大学教授托马斯·艾伦·加文(Thomas Alan Gavin)也帮助了手稿的英文编辑。感谢上海交通大学姜玉平研究员提供有关钱伟长的资料,感谢上海大学退休教授戴世强老师提供有感钱伟长的资料,并帮忙认真审阅了中文翻译稿全文。 [1]关于人才外流的文献是巨大的;代表文章包括John R. Niland.The Asian engineering brain drain; a study of international relocation into the United States from India, China, Korea, Thailand and Japan(Heath Lexington Books, Lexington, MA, 1970); Charles H. C. Kao, Brain drain: a case study of China (Mei Ya Publications, Taipei,1971); B-S. L. Yoon, ‘Reverse brain drain in South Korea: State-led model’, Stud. Comp. Int. Dev. 27, 4–26 (1992); and S. L. Chang,‘Causes of brain drain and solutions: the Taiwan experience’, Stud. Comp. Int. Dev. 27, 27–43 (1992).[2] 这些模式出现在David Zweig的几本优秀出版物中. 详见 David Zweig, Changgui Chen and Stanley Rosen,China’s brain drain to the United States: views of overseas Chinese students and scholars in the 1990s, China Research Monograph Series No. 47 (Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, 1995); David S. Zweig, Siu Fung Ching and Wilfried Vonhonacker, ‘Rewards of technology: explaining China’s reverse migration’, J. Int. Migr. Integr. 7, 449–471 (2006); and David Stephen Zweig and Huiyao Wang, ‘Can China bring back the best? The Communist Party organizes China’s search for talent’,China Q. no. 215, 590–615 (September 2013). General studies on this subject include Michael A. Brzezinski, Migration & opportunity: a qualitative understanding of the Chinese student brain drain phenomenon (NAFSA: Association of International Educators, Washington DC, 1994); P. Chang and Z. Deng, ‘The Chinese brain drain and policy options’, Stud. Comp. Int. Dev. 27,44–60 (1992); Cong Cao, The brain drain problem in China (East Asian Institute, National University of Singapore, Singapore,2004); Ying Lu, Charmine E. J. Härtel and Ramanie Samaratunge, Skilled migration, expectation and reality: Chinese professionals and the global labour market (Gower, Farnham, 2015).[3] Zuoyue Wang, ‘The Cold War and the reshaping of transnational science in China’, in Science and technology in the global Cold War (ed. Naomi Oreskes and John Krige), pp. 343–370 (MIT Press, Cambridge, MA, 2014).[4] 关于人才返回或停留问题的一些最好的研究是由M.Sabharwal和R.Varma进行的,他们专注于移民到美国的印度学生和科学家的决定。详见‘Scientific diaspora: stay plans of Indian faculty in the United States’, Perspect. Global Dev. Technol. 14, 368–387 (2015); ‘Return migration to India: decision-making among academic engineers and scientists’, Int. Migr. 54, 177–190 (2016); and ‘Grass is greener on the other side: return migration of Indian engineers and scientists in academia’, Bull. Sci. Technol. Soc. 37, 34–44 (2017). See also Kristian Thorn and Lauritz B. Holm-Nielsen,International mobility of researchers and scientists: policy options for turning a drain into a gain (UNU-WIDER, Helsinki, 2006);Chiara Franzoni, Giuseppe Scellato and Paula Stephan, The mover’s advantage: scientific performance of mobile academics (National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA, 2012).[5] Charles Gbollie and Shaoying Gong, ‘Emerging destination mobility’, Int. J. Educ. Manag. 35, 18–34 (2020).[6] Sonia Morano-Foadi, ‘Scientific mobility, career progression, and excellence in the European research area’, Int. Migr. 43,133–162 (2005).[7] 1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议正式通过了汉语拼音方案。本文中提到的大多数中国学生和同事都是世界著名的科学家,或者至少在中国很有名,他们都用Wade–Giles拼写的英文名字在顶级学术期刊上发表了很好的文章。因此,本文仍将使用他们自己的拼写(主要是Wade–Giles拼写法)。只有当个别学者或政府官员姓名的Wade–Giles拼写无法确认时,我们才会使用汉语拼音而不是他们的英文姓名。[8] We know quite a bit about this group. Chinese scholar Wang Delu and others collected valuable oral histories. In 2007, Jin Liang described a trip Kármán made to China in 1937, where he provided information about Kármán’s reviews and recommendations concerning China’s aviation industry. Guan Xiaoshu provided a brief introduction to the general situation of Chinese students, which included Tsien Hsue-shen, Chia-Chiao Lin, Wei-Zang Chien (also known as Qian Weichang), and Hsu-Tsi Fan, but there is little discussion of the thinking of these scientists before and after they returned to China.[9]卡门出生于匈牙利,他曾在匈牙利第一所高等工程技术学校—布达佩斯技术大学(Budapest Technical University.)获得过硕士学位。此外,他在著名技术专家和创新者Donát Bánki的指导下开始在那里进行研究。在匈牙利科学院的奖学金支持下,卡门于1906年首次前往德国,然后来到哥廷根,并在路德维希·普朗特(Ludwig Prandtl)的指导下获得博士学位。因为他被认为在 1919 年共产党政府中发挥过作用,他于 1919 年逃离匈牙利。他后来成为德国亚琛工业大学航空学院的教授。他于1930年永久定居美国,并担任加州理工学院古根海姆航空实验室首个负责人。参见Theodore von Kármán and Lee Edson, The wind and beyond (Little, Brown & Co., Boston, 1967); István Hargittai, The Martians ofscience: five physicists who changed the twentieth century (Oxford University Press, New York, 2006); John L. Greenberg and Judith R. Goodstein, ‘Theodore von Kármán and applied mathematics in America’, Science 222, 1300–1304 (1983); Michael H. Gorn, The universal man: Theodore von Kármán’s life in aeronautics (Smithsonian Institution Press, Washington, DC, 1992); Iris Chang, Thread of the silkworm (Basic Books, New York, 1995), pp. 37–60; Judith R. Goodstein, Millikan’s School: a history of the California Institute of Technology (W. W. Norton, New York, 1991).[10] 1927年,卡门先后前往日本和中国,在那里他与中国学者建立了第一次接触。1929年初,清华大学理学院院长叶企孙邀请卡门访华。卡门对他的发现印象深刻。在1920年代,清华大学和交通大学开始模仿麻省理工学院的教育体系和教学内容,其中包括注重实际问题的解决。几位主要教职员工拥有麻省理工学院(MIT)的学位,并试图为学生出国留学做好准备。到1930年代,中国出现了一批对航空感兴趣的研究人员。参见:金亮,“冯·卡门1937年的中国之行”,力学与实践, 29,86–90 (2007)[11]1936年,卡门在加州理工学院会见了时任中华民国航空委员会(CAARC)技术部主任、南昌航空机械学校校长的钱昌祚。正如他早些时候与中国学者和官员会面时所做的那样,卡门敦促中国不要忽视航空研究,他希望中国能够迅速赶上。为了协助这项工作,他建议他的学生弗兰克·沃特多夫(Frank Wattendorf)访问中国航空研究所。沃特多夫观测了一个五英尺高的风洞,然后于1937年在清华讲学。见:金亮,同前面的标注10。[12] Jürgen P. Melzer, Wings for the rising sun: a transnational history of Japanese aviation (Harvard University Asia Center, Cambridge, MA, 2020).[13] Kármán and Edson, op. cit. (note 9).[14] 叶永烈, 走近钱学森 (上海交通大学出版社, 2010), p. 121.[15] Hargittai, op. cit. (note 9), pp. 4–7, 24–27, 33–42, 66–71, 90–96, 133–138, 212–213, 241–242.[16] 马德秀主编,《钱学森与他的母校》(上海交通大学出版社,2011年),第153页。[17] Hsu-Tsi Fan, ‘A study of “shear lag” phenomenon in a stiffened flat panel by photoelastic methods’ (MS thesis, California Institute of Technology, 1939), doi:10.7907/WANC-TP12, https://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-12282005-161537.[18] 义和团运动奖学金源于西奥多·罗斯福(Theodore Roosevelt)的决定,即以奖学金的形式将义和团运动后中国最初支付的所有未动用资金退还给中国,供学生在美国学习。最终,日本、法国和英国纷纷效仿。因此,大量学生接受了西方教育。参见Ting Ni, The cultural experiences of Chinese students who studied in the United States during the 1930s–1940s (Edwin Mellen Press, Lewiston, NY, 2002); and the Boxer Rebellion Scholarship Program, MIT: https://earlychinesemit.mit.edu/three-waves/boxer-indemnity-scholarship-program#_ftn2.[19] 麻省理工学院在1930年代坚定地致力于与商业公司和其他以技术为导向的企业合作。参见See W. Bernard Carlson, ‘Academic entrepreneurship and engineering education: Dugald C. Jackson and the MIT-GE Cooperative Engineering Course, 1907–1932’, Technol. Cult. 29, 536–567 (1988); and John W. Servos, ‘The industrial relations of science: chemical engineering at MIT, 1900–1939’, Isis 71, 530–554 (1980); also Julius Adams Stratton and Loretta H. Mannix, Mind and hand: the birth of MIT (MIT Press, Cambridge, MA, 2005).[20] 这些人包括化学专家侯德榜、林家翘、工程热物理学家吴仲华、自动控制和陀螺惯性导航专家陆元久、物理学家谢希德、建筑师贝聿铭( Ieoh Ming Pei)、美国华裔物理学者叶乃裳(Nai-chang Yeh)和信息通信系统专家张旭。[21] 刘利生主编:《影响世界的中国元素:儒家文化与东方巨人》,时代文艺出版社,新加坡,2009年,第129页。[22] 王世倬(1905–1991)1925年毕业于清华大学,后在麻省理工学院学习,1928年获得了硕士学位。1933年,他成为清华大学机械工程系教授。他主持了中国第一条风洞的设计和建造,并帮助培养了一大批航空研究人员,其中最重要的是钱学森。[23] 钱昌祚(1901—1988)1917年考入清华大学。1919年,他被推荐到美国留学。1922年,他从麻省理工学院获得了机械工程学士学位,然后转到航空工程系,并于1924年获得了硕士学位。同年,他回到中国,先后在浙江工业学院和清华大学担任教授。[24] 王助(1893-1965)1910年考入英国阿姆斯特朗海军大学,1915年毕业于达勒姆大学机械工程专业。他于1916年获得了麻省理工学院航空工程硕士学位,1917年成为波音公司的第一位总工程师。1929年底回国,受聘为中华航空公司总工程师。从1939年开始,他在位于成都的航空研究所工作。[25] Tsien’s life, which included his experiences at MIT, was explored by Chang, op. cit. (note 9), pp. 35–46, 61–66.[26] Kármán and Edson, op. cit. (note 9), pp. 308–315.[27] Chang, op. cit. (note 9), p. 65.[28] 屠元吉,莹莹:《钱学森的故事》(中国人民解放军出版社,北京,2011年),页196。[29] 1934年,他最初就读于德克萨斯大学奥斯汀分校航天工程系(University of Texas at Austin),1936年转入密歇根大学,获得航空工程学位。[30] 刘源春:《马丁飞船拯救者:世界杰出华人袁绍文》(浙江大学出版社,杭州,2002年),第57-64页。又见袁氏历史文化传承. 嵊州袁氏名人:美籍华人航空科学家袁绍文,https://www.sohu.com/a/223228440_777077.[31] Chu Kochen to Theodore von Kármán to recommend Djen-Yuan Chu (10 December 1934). Box 5.34. Correspondence between Theodore von Kármán and Kochen Chu. Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[32] Theodore von Kármán to Paul Ruch (22 May 1943). Ibid.[33] Theodore von Kármán to Dr G.W. Lewis (NACA) and Dr H.L. Dryden (NB) (25 October 1939). Box 22. 19 Pai, Shih I (1939–1940, 1946, 1948–1950, 1954–1957, 1960–1962), Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[34] Chieh Chien Chang to Theodore von Kármán (14 October 1947). Box 5.16 Chieh Chien Chang 1947–1950, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[35] See ‘John Lighton Synge’, Biogr. Mems Fell. R. Soc. 54, 401–424 (2008), https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10. 1098/rsbm.2007.0040.[36] 钱伟长.钱伟长自述[J].山西文史资料,2000(02):4-17.[37] Yung-huai Kuoto, ‘Theodore von Kármán’ (8 September 1942). Box 17.13, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[38] 华美协进社由中国教育家胡适和K. P. Wen以及美国学者约翰·杜威(John Dewey)和保罗·门罗(Paul Monroe)于1926年创立,是美国历史最悠久的专注于中国的双文化非营利组织。[39] Theodore von Kármán to the director Mr Chin Meng of China Institute in America (1 April 1942). Box 40.9 Commission on Aeronautical Affairs of the Republic of China, 1943–1946. Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[40] Chia-Chiao Lin, ‘On the development of turbulence’ (PhD dissertation, California Institute of Technology, 1944), doi:10.7907/ZF3F-AN21, https://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-06232004-140148.[41] Ning Hu, ‘Note on the equations of triple and quadruple correlation functions in isotropic turbulence. II. On the turbulent mixing of two fluids of different densities. III. On the possibility of keeping the electrons inside the dimension of the nucleus and the quantum mechanical theory of neutron’ (PhD dissertation, California Institute of Technology, 1944), doi:10.7907/Z9CG-4J68, https:// resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-02152007-144149.[42] 倪德渊.72位杰出物理学家.上海科技文献出版社,上海,2016,第177页。[43] 钱伟长.钱伟长自述[J].山西文史资料,2000(02):10..[44] 关晓舒,“西奥多·冯·卡尔曼的中国学生”,《科学家》(01),45-47(2015)。[45] 王世倬获得麻省理工学院航空工程硕士学位。他主持了中国第一座风洞的设计和建造,是中国航空工业的开拓者之一。[46] Another aspect of the American involvement with China’s aviation efforts at the time is documented in Guangqiu Xu, ‘Americans and Chinese Nationalist Military Aviation, 1929–1949’, J. Asian Hist. 31, 155–180 (1997).[47] 清华大学物理学教授周培源在西方有着丰富的学术经验,他于1943年至1946年间访问美国,在加州理工学院研究湍流理论。[48] Theodore von Kármán to CAARC (23 May 1944). Box 40.8 Commission on Aviation Affairs of the Republic of China 1943–1946, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[49] In 1939, CAARC created the Institute of Aeronautics in Chengdu, with divisions of aircraft design, aerodynamics and aviation equipment.[50] von Kármán, op. cit. (note 52).[52] Chang, op. cit. (note 9), p. 81.[53] 姚富祥主编:《每天读点中国史》(华文出版社,北京,2018),第378页。[54] 1945年9月14日,王世倬开始指挥中国第一家位于贵州省的航空发动机制造厂。[55] 荣正通,“钱学森导师冯·卡门的中国情缘”,选自上海交通大学钱研究中心.钱学森研究,第4卷(上海交通大学出版社,上海,2018),第178页。[56] Kármán and Edson op. cit. (note 9).[57] Iris Chang, op. cit. (note 9), p. 90.[58]Hsu-Tsi Fan. National Museum for Modern Chinese Scientist, http://www.mmcs.org.cn/gz/1224/2260/2264/index.shtml (accessed 15 May 2022).[59] 1945年,范绪箕创办了浙江大学航空工程系。随后,他开始在华东航空学院和南京航空学院开设课程。1980年至1984年,范担任上海交通大学校长,并继续担任教授,直到2015年11月去世。[60] Yan Meng, Zhijun Wu, et al., Serves the country through aviation and pursues the dream in Xingtan: biography ofHsu-Tsi Fan (Shanghai Jiaotong University, 2015); Ye Xiangyu, ‘Challenge the limit—on Hsu-Tsi Fan, a mechanical expert and aviation educator’, Harbin Inst. Technol. News, 15 January 2013 (in Chinese), http://hitgs.hit.edu.cn/0b/fb/c3501a3067/pagem.psp (accessed 1 March 2021).[61] Andrew Gyory, Closing the gate: race, politics, and the Chinese Exclusion Act (University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1998).[62]孙卫涛、刘俊丽.·应用数学大师:林家翘传 .南京:江苏人民出版社,2013年,第53页。[63] Chang, op. cit. (note 9), p. 108.[65] Curriculum vitae of Qian Weichang, http://hlhl.org.cn/english/showsub.asp?id=122 (accessed 2 February 2021).[66] 王淇,陈志凌 主编,中共党史人物研究会,《中共党史人物传》(中央文献出版社,北京,2002年),第76卷,第82页。[67] Qian Weichang, ‘Self account of Qian Weichang’, Shanxi Lit. Hist. Mater. (02), 12 (2000).[68] Qian Weichang, ‘The problem of training objectives of higher technical schools’, People’s Daily, 31 January 1957, p. 6.[69] 张静.中美民间科技交流的缘起、实践与叙事(1971~1978)[J].美国研究,2020,34(05):122-160+7-8.[70] 蒋红兵,“为了祖国的需要——纪念著名科学家、教育家钱伟长”,人民日报,2010年7月31日,第5页。[71] 陈新,龚明俊 主编.桃李满园的一代宗师——周培源,载入《科学的旗帜 感动中国的100位爱国科学家》 (华山文艺出版社,石家庄,2010),第 56页。[72] 1943至1946年,周培源再次趁学术休假期间赴美。首先,他在加州理工学院从事湍流理论研究。后来,他参加了美国国防委员会战时科学研究与发展局的海军军事试验站,并从事鱼雷空投研究。[73] 宋立志主编:《名人与名校》,芝加哥大学,哥伦比亚大学(北京联合出版公司,北京,2015),第14页。[74] Shih-I Pai, ‘On turbulent flow between rotating cylinders’ (PhD dissertation, California Institute of Technology, 1940), doi:10.7907/6VD9-HY80, https://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-01092006-143245.[75] Shih-Pai to Theodore von Kármán (1 August 1942). Box 22.19 Pai, Shih I, 1939–1940, 1946, 1948–1950, 1954–1957, 1960–1962, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[76] Shih-Pai to Department of Aeronautics, National Central University, to Theodore von Kármán (1 July 1946). Box 22.19 Pai, Shih I, 1939–1940, 1946, 1948–1950, 1954–1957, 1960–1962, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives. Shih-I Pai went to Cornell University as a visiting professor in 1947.[77]中央大学南京校友会等,《南雍骊珠:中央大学名师传略》(南京,南京大学出版社,2004),第499-500页。[78] The information and discussion about Yuan is mainly based on Chinese sources.[79] The Vultee Aircraft Corporation was a short-lived company, which was formed originally as a subsidiary of the Cord Corporation in 1932. It became an independent company in 1939, but merged with Consolidated in January 1943 to form Consolidated-Vultee, or Convair.[80] The resume of Yuan Shao-wen, 1938. Box 33.13, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[81] 钱方来.杰出科学家袁绍文,选自韩兴昌主编,《嵊州文史资料》第17卷(嵊州市政协文史资料委员会,嵊州,2005年),第329页。[82] 1941年3月,CAARC聘请他在美国维多尔飞机公司的“步行者”飞机上兼职,但袁在1942年获得博士学位后很快面临回国的压力。[83] Shao Wen Yuan, ‘Thin cylindrical shells subjected to various types of concentrated loads’ (PhD dissertation, California Institute of Technology, 1942). doi:10.7907/QSE5-ZP85, https://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-04232008-152804.[84] Theodore von Kármán to General Zhou Zhirou of CAARC in Chongqing (20 July 1942). Box 33.13, Commission on Aviation Affairs of the Republic of China 1943–1946, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[85] S.W.Yuan to Theodore von Kármán (28 July 1942). Box 33.13, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[86] Liu Yuanchun, op. cit. (note 31), pp. 59–64.[87] Qian Fanglai, op. cit. (note 85).[88] Liu Yuanchun, op. cit. (note 31), pp. 94–96.[89] S. W. Yuan to Theodore von Kármán (27 November 1947), Box 132.16, Theodore von Kármán Collection, Caltch Archives.[90] Qian Fanglai, op. cit. (note 85).[91] 王德禄、杜开昔.《1950年代归国留美科学家访谈录》(湖南教育出版社,2013),第424页。[92] Zuoyue Wang, ‘Transnational science during the Cold War’, Isis 101, 269–270 (2010).[93]张现民.冯·卡门就希望钱学森继续留美研究与王助来往书信[J].钱学森研究,2017(01):163-165.[94] Chang, op. cit. (note 9), p. 89.[95] Zhang, op. cit. (note 97).[96] The letter from Dr R.A. Millikan to The Commissioner of Immigration and Naturalization, US Department of Justice (4 December 1940). Box 30.37, Hsue-shen Tsien, 1940–1946; Section I Personal Correspondence Theodorides, Phrixos J. 1921–1950; Tr–Tw Miscellaneous, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[97] Chairman of the Executive Council of Caltech to Immigration and Naturalization Service, US Department of Justice (25 January 1941). Box 30.37, Hsue-shen Tsien, 1940–1946; Section I Personal Correspondence Theodorides, Phrixos J. 1921–1950; Tr–Tw Miscellaneous, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[98] Chang, op. cit. (note 9), p. 103.[99] Theodore von Kármán to Professor Thomas, head of Engineering Department of Caltech. Box 30.38 Tsien Hsue-shen 1947, 1952–1953, 1956, 1959–1960, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[100] Hsue Shen Tsien, ‘Superaerodynamics, mechanics of rarefied gases’, J. Aeronaut. Sci. 13, 653–664 (1946); see also Tsien Hsue-shen Library, Shanghai Jiaotong University, Research on Tsien Hsue-shen (Shanghai Jiaotong University Press, Shanghai, 2015), pp. 138–139.[101] 刘世英:《10位功勋人物的奇迹背后》(中国铁道出版社,北京,2009),第105-106页。[102] Kármán and Edson, op. cit. (note 9), p. 308.[104] Chang, op. cit. (note 9), pp. 134–135.[105] The letter from L. A. Dubridge, president of Caltech to Dr H. S. Tsien of MIT (29 September 1948). Box 100.4, Cold-war Politics, Tsien, H. S. Jet Propulsion Laboratory Professor, Caltech Archives.[106] 根据钱学森之前在加州理工的室友范绪箕的回忆,卡门“想让他(钱)留在加州理工,帮助他的导师工作” (胡沛泉.2008年范绪箕教授非常怀念在美国加州理工学院留学与钱学森共租生活五年[J].西北工业大学学报,2015,33(06):1062-1063.);不过,范的声称与其他证据相矛盾。[107] Chang, op. cit. (note 9), pp. 141–143.[108]1950年,钱学森被指控为20世纪30年代的共产主义者。美国陆军拒绝了他获取机密信息的许可。两周后,钱宣布他将从加州理工学院辞职并返回中国。美国联邦调查局(FBI)随后发布命令,禁止钱离开美国,并阻止了他离开。他准备运往中国的文件被扣留并搜查。随后,移民局发出了逮捕令。作为一名科学家,钱被贴上了“间谍”的标签。钱随后在码头岛被捕,并被扣留15天。在支付了15000美元的巨额保释金后,他最终获释。在上诉期间,他无法接触任何机密工作,一直受到监视,直到1955年被驱逐出境。详情见张纯如所著的英文版《钱学森传》,同前注,第149至191页。[109] Hu Peiquan, op. cit. (note 110).[110] Chang, op. cit. (note 9), p. 164.[112] Ibid., pp. 194–196.[113] Ibid., pp. 195–197.[114] 熊卫民,张志会.加州理工学院的中国留学生——郑哲敏院士访谈录[J].科学文化评论,2012,9(06):101-117.[115] 荣正通,胡礼忠.中美日内瓦会谈与钱学森回国[J].国际论坛,2014,16(03):56-61+81.[116] 王正行.回忆胡宁先生[J].物理教学,2008,30(11):2-5..[117] 贾基业编著. 《两弹一艇人物谱 ——与国家命运结缘的人们》.(原子能出版社,北京,2016),第一卷,第73-74页。[118] Dwayne A. Day. ‘Dragon in winter’, Space Rev., 14 January 2008, https://www.thespacereview.com/article/1035/1 (accessed 20 December 2019); John Krige, ‘Representing the life of an outstanding Chinese aeronautical engineer: a transnational perspective’, Technology’s Stories 6, no. 2 (12 March 2018), https://doi.org/10.15763/jou.ts.2018.03.16.04 (accessed 19 December 2019); Even Osnos, ‘The two lives of Tsien Hsue-shen’, New Yorker, 3 November 2009, https://www.newyorker.com/news/evan-osnos/the-twolives-of-qian-xuesen (accessed 21 December 2019).[119] 王炳南.中美会谈九年回顾[J].世界知识,1985(08):16-17.[120] 石磊.《钱学森与中国航天》.北京:中国宇航出版社.2011年11月,第117至121页。[121] Chang, op. cit. (note 9), p. 235.[123] 金亮,王娟.冯·卡门身边的中国留学生[J].现代物理知识,2009,21(02):59-62.[124]钱学森的朋友弗兰克·马布尔(Frank Marble)教授在中国见到了钱,并于2001年将奖牌带给了他。钱学森不回美国的原因可以解释如下。1985年,一位美国人向中国国务院领导人介绍钱访美的情况:“就美国公民及移民服务局而言,钱可能已经被驱逐出境,因此他必须通过一些特赦程序才能再次进入美国。如果他真的这么做了,他必须向美国政府求情,或者含蓄地承认他们最初的措施是正确的。钱一定对这种情况不满意。钱曾于1985年3月9日致函国务院领导承认:‘我不适合去美国……事实是,如果我现在去美国,我会“证明”很多完全错误的事情,这不是我应该做的。例如,我没有被美国政府强迫返回祖国。早在1935年我离开中国之前,我就通知上海交通大学党员、地下党戴忠福,我将在完成学业后回国报效祖国。我决定回家是我自己的事。我从1949年开始做准备……我认为这是一个重大的是非问题。我不能沉默。历史不容歪曲。”见王志岩主编:《探险解密:揭开中国现代科技之谜》(北京燕山出版社,北京,2008),第137页。王志艳.探险解密:揭开近现代中国的科技迷团 (下卷) (北京燕山出版社,北京,2008), p. 137.[125] 倪德渊,《72位杰出物理学家》(上海科技文献出版社,上海,2016),第163页。[126] 冯·卡门和 李·爱特生,《西奥多·冯·卡门传记》(王可仁译),第201页(西安交通大学出版社,西安,2011)。[127] Kuo, Yung-Huai (1945) Two-dimensional irrotational mixed subsonic and supersonic flow of a compressible fluid and the upper critical mach number. Dissertation (Ph.D.), California Institute of Technology. doi:10.7907/D9ME-DD61. https://resolver. caltech.edu/CaltechTHESIS:08172010-111715951.[128] Y. H. Kuo to Theodore von Kármán (1 July 1946). Box 17.13, Kuo, Y. H. 1942–1943, 1946, 1952, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives. 宋健主编:《两弹一星元勋传》(下册)(清华大学出版社,北京,2001年),第288页。[129] 钱学森.“写给郭永怀的两封信”,载《钱学森书信选》,第一卷,1956.2–1991.12,第1-2页(国防工业出版社,北京,2008)。这些信件的日期分别为1956年2月2日和9月11日。[130] The diplomatic talks, held in Geneva, about the movement of Chinese students and US citizens held in China eventually worked out terms that amounted to an informal exchange.[131]郭永怀.我为什么回到祖国——写给还留在美国的同学和朋友们.光明日报,1957年6月7日,第3版。[132] 吴承康.郭永怀光辉的一生[J].力学学报,2018,50(06):1279-1282.[133] 中国核学会,《走近核科学技术》(原子能出版社,北京,2015),第211页。[134]钱学森曾任中国科学院力学研究所所长,后任国防部五院院长,为中国火箭、弹道导弹和航天技术做出了突出贡献。事实上,他后来被称为中国导弹之父。他还获得了中国科协主席、全国政协副主席等重要政治职务。涂元季,钱学森(贵州人民出版社,贵州,2004)。[135] The Institute of Aerodynamics of the Fifth Research Academy of the Ministry of Defense (now the China Academy of Aerospace Aerodynamics), China Aerodynamics Research and Development Center, and the National University of Defense Technology are the main institutions that were established by Tsien Hsue-shen.[136] Chia-Chiao to Theodore von Kármán (4 September 1942). Box 18.22, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[137] 顾毓琇:《中国的文艺复兴》(科学出版社,北京,2011),第194页。[138] Chia-Chiao Lin to Theodore von Kármán (12 May 1949), discussing the manuscript on statistical theory of turbines. Box 18.24, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[139] A recommendation letter about Chieh Chien Chang was written by R. Floyd, Chief of Aerodynamics, the Glenn L. Martin Company to whom it may concern (21 February 1946). Box 5.16, Chang, Chieh Chien 1947–1950, Theodore von Kármán Collection, Caltech Archives.[140] Letter of appointment to Chang, Chieh Chien, written by P. Stewart Macaulay, the president of Johns Hopkins University (10 June 1948), ibid.[141] Letter form Chieh Chien Chang to Theodore von Kármán (18 June 1948), op. cit. (note 143), ibid.[142] Chieh Chien Chang, ‘The linearized wing theory of the supersonic flow with the Karman’s Fourier integral method’ (PhD dissertation, California Institute of Technology, 1950), doi:10.7907/67DX-1V06, https://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd03042009-110100.[143] Chieh Chien Chang wrote to von Kármán, who was in France, on 20 February, op. cit. (note 143), ibid.[144] 这个人应该有一个早期的英文名字,拼写方法为Wade–Giles,但作者没有找到。因此,他的拼音名字被翻译成了英文。[145] 王德禄、 杜开昔.《1950年代归国留美科学家访谈录》(湖南教育出版社,2013),第425-426页。[146] The correspondences between Chieh Chien Chang and Theodore von Kármán. Box 5.16, op. cit. (note 143).[147] 在这次访问之前,美国在尼克松1972年访问中国之前取消了对中国的旅行禁令,因此华裔物理学家杨振宁可以在1971年访问中国。[148] 山西省文史资料编辑委员会.山西文史资料,第3卷,第21页(2000年)。[149] 新华社,“周恩来、乔冠华、刘西尧、竺可桢、吴有训、周培源会见美籍华人学者”,《光明日报》1972年7月15日,第8342期,第3页。[150] 新华社,“吴有训、周培源会见并招待美籍华人学者柏石义教授夫妇”,人民日报,1973年7月24日,第3页。[151] Richard P. Suttmeier, Science, technology, and China’s drive for modernization (Hoover Institution, Stanford University Press, Stanford, CA, 1980); and Denis F. Simon and Merle Goldman (eds), Science and technology in post-Mao China (Council on East Asian Studies, Harvard University, Cambridge, MA, 1989).[152] 新华社,“国务院副总理方毅会见美籍华裔教授张捷迁”,《光明日报》1979年7月14日第10843期03页。[153] ‘S. W. Yuan gets GWU Post’: clipping from Washington DC News, 8 November 1968, in S. W. Yuan Faculty, Office of University Relations Record, Special Collections Division. Box 46, Series 23 RG 044, Archives of George Washington University, Washington, DC.[154] S. W. Yuan, Energy, resources, and environment: papers presented at the first US–China Conference on Energy, Resources, and Environment, held 7–12 November 1982, Beijing, China (Pergamon Press, New York, 1982).[155] 新华社,“邓小平会见乔治·华盛顿大学袁绍文教授”,《光明日报》,1982年11月14日,第12039期,第4页[156] 与留下或返回母国有关的影响因素的最佳总结之一见大卫·茨威格(David Zweig)和Chen Changgui的研究《中国人才流向美国:1990年代海外中国学生和学者的观点》,中国研究专著系列第47号(China Research Monograph Series No. 47)(加州大学伯克利分校东亚研究所,1995年),第1-9页。85–87.[157] 这种卓越思想无疑是钱伟长在1957年批评苏联教育模式的致命决定的一个因素,这一决定导致他被贴上“右派”的标签,并在学术机构之外度过了15年。[158] David Stephen Zweig and Huiyao Wang, ‘Can China bring back the best? The Communist Party organizes China’s search for talent’, China Q. no. 215, 590–615 (September 2013); and David S. Zweig, Siu Fung Ching and Wilfried Vonhonacker, ‘Rewards of technology: explaining China’s reverse migration’, J. Int. Migr. Integr. 7, 449–471 (2006).

欢迎关注我们,投稿、授权等请联系

[email protected]