《山居续忆》:第十二章:我也有一位恩师 (二)

《山居续忆》

第十二章

我也有一位恩师

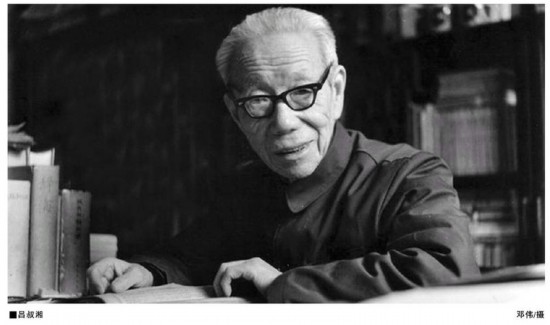

—— 纪念中国语言学界一代宗师吕叔湘先生逝世 20 周年

徐家祯

(二)

(接上文)不料,过了大概两个星期,我忽然在家里的邮箱中收到一卷用牛皮 纸包得严严实实的印刷品。先看封皮,左下角写着“吕叔湘寄”,还有吕 先生家里的详细地址。急忙打开来看,原来是像杂志一样大开本的一本书, 是 1955 年第一版,1962 年第五次印刷,中国科学院语言研究所编辑,科 学出版社出版的《汉语语法论文集》,吕叔湘先生著。内收 1940-1949 年 间吕先生发表过的十一篇汉语研究论文和十二篇学术研究札记。在书的内 封面上角,有用绿色钢笔写的两行字“家祯同志,吕叔湘赠”,字迹与牛 皮纸封皮上地址的字迹一摸一样。再细翻这本书,却没有找到书内夹有吕 先生的回信。我想:大概名人事忙,送一本旧书,就算回信了吧。

不过我想: 即使没有回信,能对我这个无名中学教师,用很脱俗的 方式以名相称,以“同志”相呼,还亲自寄书送我,不也说明看得起我吗? 而且,吕先生在封皮上写着详细地址,这不是表示希望我回信?我至少总 应该回个信表示感谢吧。于是,我很快就写了一封回信,对吕先生送我大 作表示感谢,还将第一封信中我对汉字简化和拼音化的建议补充了一些看 法。我想,此事一定到此结束,不会再有下文了。

这次,只过了一、两个星期(那时,上海北京之间一封信,大概要 走四、五天),就收到吕先生的第一封回信。一开头,信中说:

“家祯同志:

收到你第一封信,因为一时不得空,就先寄给你 一本书,没想到你收到书之后又来信,我的第一封回 信还没写成。

你说收到我送的书出乎意外,我告诉你实话吧, 我是欣赏你的信,尤其是你的秀气的书法。因为我自 己的字写不好,我看见字好的人,不由的要尊敬三分, 特别年轻人。怎么表示我的意思呢?送他一本书吧!

......”

接着,吕先生就一点二点地回答了我第一封信中关于汉字简化和拼 音化的一些看法,一共写了满满三页!

吕先生这封信的开头,先称赞我的字“秀气”,还说他欣赏我的信, 更喜欢我的字;又说自己的字写不好:既幽默又自谦。我真是非常受宠若 惊了!说到我的字,不是我骄傲,那时候,我一手钢笔字倒的确写得算是 清秀的,尤其在大多数年轻人中。为什么呢?第一,得归功于从小学到初 中,九年里每年都有一门写字课,要写毛笔大楷。暑假作业,往往也是一 天一张大楷,开学要交给老师批改。家里,我父亲还给作业加码:要我们 练小楷。记得我最喜欢练的摹本,就是唐朝钟绍京的《灵飞经》,临摹过 好几遍,所以,那时我的钢笔字有点钟字的风格;第二,我很喜欢我父亲 那时写的字体,也是属于清秀飘逸那一路的。正因为喜欢,就看在眼里, 不知不觉在自己写的字里也出现这种风格了;第三,则要感谢“文革”中 时不时要写的“大字报”。尤其“文革”初期,“保皇派”、“造反派” 斗来斗去,“大字报”是相互攻击的武器。因为我字写得快速、流利,我 们一派的“大字报”总推我来抄写,于是就像《活着》中葛优扮演的主角 因为老输钱,常要签字画押,所以自嘲说:“字倒大有长进了!”没想到, 我无意中练成的一手字,竟还有如此大的功效:不但帮我赢得了吕先生的 一本大作,还就此一生都得到他老先生的关注!

从我 1978 年 5 月 21 日给吕叔湘先生写了第一封信,一直到我 1980 年 2 月 8 日离沪赴美这一年半中,我给吕叔湘先生寄过大约 12 封信;吕叔 湘先生则回过我至少 8 封信,有几封都长达三页信纸之多。这些通信交往 之中还没有包括他寄给我的一些剪报、资料和他自己的著作等材料,以及 我寄给他的文稿、语文教学心得等资料。

现在回忆一下,在这个阶段,我们通信的内容大约主要包括三个方 面:

一开始,我们通信的内容当然是继续谈论文字改革的问题。现在, 很多人一谈到“文字改革”,就会联想到“破坏中华传统文化”、“苏俄 影响”、“共产党的虚无主义”等等。关于这个问题,我到了澳洲还写过好几篇文章,用以纠正海外华人中这些误解。尤其是一次在悉尼,好像是 上世纪九十年代末或本世纪初吧,澳洲的新南威尔士教育局决定,将大学 入学考试的汉语考卷改为简体字。于是引起了很多港台学生、家长、甚至 学者的反对,掀起了轩然大波。我写了一篇上万字的长文,登在悉尼某报 上,满满一版,一点一点地驳斥反对简体字的论点。不久,这件事也就慢 慢平息下去了。

其实,汉字改革与“苏俄”和“共产”是并无关系的,因为汉字简 化可以说是自有汉字以来的几千年中一直都在不断进行的一个过程;而汉 字拼音化的主张,也与“虚无”或“革命”无关,因为 100 多年前清朝时 已经有人提出过这个想法了,其原因还是因为那时很多知识分子觉得中国 文盲太多正是因为汉字太难的缘故。后来,西方传教士来到中国,开始用 字母来拼写汉字,不但用来帮助他们西方人自己学习汉语,还用来教中国 不识字的民众读《圣经》,效果很好。再加在那时,亚洲很多以前用汉字 的国家,如:日本、朝鲜、越南,都改用字母来代替汉字,并取得了成功, 于是,中国的很多进步知识分子,包括像上面提到的胡愈之,还有周有光 (注 5)等语言学家,都主张中国也应该走拉丁化、拼音化的道路。

在我与吕先生的通信中,最早的几封信大多讨论的是汉字拼音化的 问题。记得当时我有一个建议,那就是汉字是否可以逐步分批地拼音化? 因为我觉得之所以汉字拼音化阻力很大,其原因之一是因为中国人看到一 个用拼音写的汉字不会产生意义上的联想,比如:我们看到“红”字,头 脑中马上就会出现一种颜色,但要是看到“hong”,就不会有任何感觉; 而英国人看到“red”,也会在头脑中有相应的颜色出现,但看到“红” 字,就不会。那就是“习惯”产生“联想”的原因。我当时主张,是否可 以将汉字分批分期地拼音化,比如,第一批,100 个字或词,用拼音代替 汉字(比如,用“hongqi”代替“红旗”)。等大家习惯了,再改革另外 100 个字或词。这样下去,过了几十或者一百年,汉字就可以顺利地过渡 到拼音化了。其实,这跟目前日文中汉字和假名同时使用的情况差不多。

记得我还在给吕先生的信中,提出过“的、地、得”三个虚词,读音相同, 是否可以先一律用“de”来代替。(注 6)

吕先生对我的建议,在有一封信里是这么回答我的:

“你第一封信里谈文字改革,主张在汉字中夹拼 音。跟你有相同主张的人不少,我也可以算一个。不 过我跟你不同在于,即使不作为过渡形式(在这一点 上我没有一定的主张),我也主张一切外国人名、地 名乃至一些科技术语(较专门的),都用拼音来写。 (接着吕先生详细谈了理由,在此省略不引。 —— 笔 者注)......

“讲到拼音文字本身,我是一方面盼望它实现, 一方面又看到困难重重。拼音文字的完善(包括连写 问题)以及如何过渡,这些是技术方面的障碍。(再) 一个障碍是既得利益问题。过去说,反对拼音的只有 高级知识分子,工农大众是欢迎的,这个话可以这样 说,因为那时侯工农大众是文盲或半文盲,他要文字 工具,要求容易学、学得快。到了今天,在工人当中, 文盲很少了,农民里边也比以前少多了。多数工农认 得汉字,基本上满足了文字工具的需要,对拼音文字 的看法就不同了。他觉得要他放弃已经学会的(哪怕 不精通),另学一种(哪怕不难学),是一种负担, 他就站到反对派那边去了。另一个障碍是文化的继承 性问题。过去有一种说法,采用拼音文字以后,古书 有用的可以翻译,无用的可以不管。现在看来,有用 无用的界限难定,而需要翻译的还不仅是古文。光说 1949 年以后出版的书,该有多少?将来实行拼音文字的时候,这些书还要不要参考?要参考就得学汉字。 结果将是汉字拼音并行,正如现在繁体与简体并 行。...... 此外,还有一个普及普通话的问题。”

至于“的、地、得”的合并,吕先生认为这三个虚词有不同的语法 功能,合并起来,不很妥当。在这里,我就不详细摘引吕先生信中说的理 由了。

现在回过头来再看看吕先生对汉语拼音化的看法,我觉得的确是非 常高瞻远瞩、高屋建瓴的,因为事实上,进入 21 世纪以来,已经相当长 一段时间,汉字拼音化或简化的问题没有人再有兴趣提出来讨论了。我想, 其原因,就是因为时代的改变和进步。二十一世纪的中国,不识字的文盲 占的比例已经从 1949 年前的 80%(约数)降到 3.6%(联合国 2015 年数 据),所以,汉字难学不难学对大多数人来说一定已经不是一个问题了。 再加上,现在电脑、智能手机的普及化,大家都用拼音输入汉字,很少再 用手写,所以汉字难写不难写、难认不难认、繁复不繁复,也已经不成一 个问题了。于是,再也没有必要讨论汉字是否要走拼音化道路,甚至是否 还要继续简化这些问题了。当然,上世纪八十年代,个人电脑在人们的生 活中还没有出现,吕先生是无法预见电脑对汉字改革产生的巨大影响的。

不管如何,吕先生与我当年在通信中所讨论的汉字拼音化的可行性 问题,现在已经成了历史的陈迹。(注 7)

除了开头几封信我与吕先生讨论的主要内容大多是文字改革方面的 以外,我们通信的主要内容后来很快就转到中学语文教育上去了。吕先生 本身担任过大、中、小学老师,对语文教育是内行。七十年代末,一切慢 慢走上正轨。“文革”中,破坏最大的就是教育,而教育中破坏最大的, 可能就是语文教学了,所以,“文革”结束以后,政府最希望尽快走上正 道的,就是教育,尤其是中小学的语文教学。1978 年,中央教育部重新制定了《全日制十年制中学教育大纲》(“文革”中缩短了学制,把小学和 中学从各六年缩短到各五年;不分初、高中,所以一共就是十年制)。我 想吕叔湘先生一定是参与了这个《大纲》的制定的。《大纲》公布不久, 《人民日报》和《光明日报》就先后发表了叶圣陶先生(注 8)的《大力研 究语文教学,尽快改进语文教学》和吕叔湘先生的《语文教学中两个迫切 问题》两篇文章。接着,报上陆续报道了吕先生到全国各地调查中学语文 教学的消息。看来,那个阶段,吕叔湘先生主管的就是中学语文教学。在 吕先生的来信中,他也常常提到去外地调查、访问的事。记得有一封信中, 吕先生说,刚从南京回来,桌子上的信堆积如山,其中也有我的一封信。 他只能按内容重要与否,安排时间,先后一一回复。所以,在这期间,我 与吕先生的通信中,谈得最多的就是中学语文教育的问题。

1977 年 11 月,“文革”后第一次恢复高考。但是那次考试,只有因 受“文革”影响而没有机会参加高考的历届毕业生能够参加,应届毕业生 是不能参加的。其实,即使应届毕业生允许参加,“文革”中根本没有好 好上过课的中学生们也是没有任何准备和条件可以去参加高考的。1978 年 夏天,是“文革”后第一年中学应届毕业生参加高考。77 和 78 年这两次 高考,实际上只相隔半年时间。在这半年里,如何帮助从来没有好好学习过的 77 届毕业生准备高考呢?所以,学校领导开始紧张起来,因为高考 成绩如何会直接影响到学校的声望。

我那时正在教 77 届学生,就是 1978 年要参加第一次应届毕业生高 考的那批学生。经过几次讨论,最后学校领导决定采取“丢车保帅”的办 法,也就是把 77 届全年级六个班全部打乱,让各班成绩最好、最有希望 考取大学的学生集中到一个班里去,成立一个“提高班”,由我来做班主 任,兼任语文老师;再把全校水平最高的各科老师全部调集起来,担任这 个班的各科任课老师,全力帮助这个班的学生在半年里补完中学全部课程! 可以想像,那时各个班的原班主任当然都想自己班能够多一些学生考上大 学,于是纷纷来找我说情、“开后门”、陈述理由,最后,我的“提高班” 竟然被各班班主任塞进了 61 名学生!即使校领导把全校最大的教室让给 我们班用,这个大课堂里都还要排六排座位,挤得满满当当的才容得下 61 名学生。那时真的所谓“干劲十足”呀:上课每天从早上到晚,课程排得 满满的,每天上七、八节课;晚上还开晚自修课。这批学生,中学五年基 本上是一无所学,现在要靠半年时间把中学六年(按以前学制)的基本课 程全部教给他们,真是谈何容易。记得那时高考的其中一门学科是英语。 这班学生“文革”时哪里好好学过英语?英语课本的第一课就是“Long live Chairman Mao! ” 除此之外,学生既一无所知,也根本不想知。到考 试临头,就急了起来。我担任“提高班”班主任,已经上了虎背,骑虎难 下,只好鞠躬尽瘁、勉力为之了,不好意思再把各任课老师也拖进去受罪, 要他们日夜为我班学生开课。于是,我就只好自己动手,在晚上给全班开 英文补习课,教国际音标、教英语语法、教阅读和翻译。

当然,我的主要任务是教语文。记得那时,我让“提高班”学生每 周做一篇作文。这就意味着每周我至少要精批细改 61 本作文本!(实际 上,那时,每位语文老师都要教两个班,所以,我除了“提高班”,还教 另一个普通班。虽然普通班不会每周做一篇作文,但是至少也要两周做一 篇。于是我平均每周至少要改九十多篇作文吧)。那时,我把学生各类有典型性的作文收集起来,写了详细的点评,油印成册,一共编过上下两册 《学生作文评选》,发给“提高班”的每位学生。我也曾把这上、下两册 《学生作文评选》寄给过吕先生。记得吕先生好像还把我的这两本作文选 转给了北京的另一位著名语文教学专家章熊(注 9),并让章先生把他编写 的写作练习册送给我让我做参考。

1978 年暑假过后不久,我忽然收到了上海市教育局教材编写组的通 知,点名要我去参加中央教育部中学教材编写组组长刘国正先生(注 10) 来上海召开的座谈会。到了会议室,我才发现,参加这次讨论会的只有不 到 10 人,绝大部分都是上海重点中学教学多年、经验丰富的语文老师, 有的还是知名人士,只有我一个来自非重点中学的无名小子。虽然我会前 对这次会议要讨论的问题做了一点准备,但本来以为只是去听听而已,不 用发言的。现在一看,到会的只有这么寥寥几位,知道不能坐着闷声不响, 就只能硬着头皮,当着众多前辈的面,战战兢兢地谈了自己的看法。谁知 散会以后,刘国正先生却只把我一人单独留了下来,说希望我把当天的发 言整理一下,写出来,他要带到北京去。这倒真的让我非常受宠若惊、出 乎意外了。我想,刘国正知道我,并点名要我参加这次讨论会,一定是吕 叔湘先生推荐的吧。不过,吕先生从来没有在信里对我说过,连我事后在 给他的信中提起这件事,他都没有在回信中正面作答。

自从参加这次讨论会之后,我又收到市、区好几个各种机构召开的 中学语文教学改革讨论会通知。后来,静安区教师红专学院(后来好像改 名为教师进修学院,最后成为区教育学院了)几次来请我去为全区的语文 教师作关于语文教学、作文教学等方面的报告。那时,上海市教材编写组 每年还为各年级的中小学老师提供教学参考书,每个年级每学期一本,与 学生用的语文课本配套。教师用的这套参考书,就是给老师提供教学参考 用的,内容包括:每课课文有关的背景材料、每课课文的思想内容和篇章 结构方面的分析,还提供课本上练习的参考答案或者补充练习。1979 年夏 天,市教材编写组忽然找我去参加会议,讨论下一年教师参考资料的编写事项,并分配我编写中学某年级某课文的参考资料一篇。我记得让我写的 好像是有关地质学家李四光的一篇课文。我想,这些与我自己的教学工作 并无直接关系的事情,一定都是吕先生建议让他们来找我做的。

在我与吕叔湘先生的通信中,除了讨论上述两种内容以外,第三种 内容就是他鼓励我把几年来语文教学的经验和对语文教学改革的建议总结 出来,书写成文,还尽力帮我发表这些文章。

老实说,1978 年和 1979 年这两年,因为负责“提高班”的工作(因 为 77 届高考结果超出我校老师、领导和学生家长们事先的估计,大家都 非常满意,于是,送走了 77 届,学校又让我接 78 届的“提高班”,然后 又接 79 届的“提高班”,直到我离沪赴美为止),我实在忙得昼夜不得 空闲,但是既然吕先生鼓励我把我的想法整理成文,我也只能尽力而为了。 记得,我一共至少写过三篇语文教学的心得和建议,每篇都寄给吕先生看过。因为我在信中多次告诉吕先生,我最近如何如何忙碌,他在一封信中 甚至关切地对我说:要是太忙,文稿无法誊清,不用担心,可以把草稿寄 给他,他会让他的秘书帮我誊写!当然,我是不会好意思这么做的。

为了发表我的文章,吕先生在我的每篇文稿上都做了一些改动,还 介绍我去找当时上海正在准备创刊的《语文学习丛刊》杂志的主编胡竹安 先生(注 11),让我把文稿交给他,放在这本杂志上发表。可惜那时因为 上海两所大学为了这本杂志的出版问题发生一些矛盾,致使这本杂志无法 按时出版,于是胡先生就跟我打招呼表示歉意,当然这几篇文章也就无法 在该刊发表了。后来,吕先生又要我把这些文章寄回给他,由他转到北京 当时正在筹备的一本杂志《中学语文教学》去发表,但是,不知因为我的 文章篇幅太长,不宜在那本刊物上发表,还是后来这本杂志因什么原因根 本没有办成,我就忘记了,反正这三篇文章现在也不记得是否在北京发表 了。不过,当时吕先生对我的关心,我是永远铭记心中的。

记得在 1979 年某个时期,吕叔湘先生曾到上海来过一次。是为什么 而来,我已忘记。只记得好像他事先告诉我会住在茂名路锦江饭店,约我 去见他。记得那是一个晚上,我到他的房间时,已经有一位女老师在与吕 先生谈话了。吕先生给我介绍,原来她是五四中学语文老师徐振维(注 12)。徐老师那时名气很响,报上常常登她的优秀事迹和教学成果,后来 被评为“特级教师”,是上海有名的几位语文老师之一。我以前只闻其名, 从未见过,这次是在吕先生房间里第一次遇见。

第一次见到吕先生,才知道原来他是戴一副眼镜、瘦而不高、衣着 朴素、态度谦和、说话声音不高不快、略带南方口音的一位长者,穿着一 套当时最流行也最普通的浅灰色卡其中山装。那天晚上我们三人谈了什么 已经忘记,但我却记得当我自谦地说只做了十多年老师,语文教学经验不 丰富之后,吕先生回答说:

“其实,一个人合适不合适做老师,只要做一两年就能看出来了。 要是一个老师教了三年还教不好,那就说明他不适合当老师。”

我想,这倒是一位老教师的经验之谈。(未完待续)

注 5: 周有光(1906 年 1 月 13 日-2017 年 1 月 14 日),原名周耀平,出生于江苏常 州,中国著名语言学家。早年研读经济学,1955 年调到北京,进入中国文字改革委员 会,专职从事语言文字研究。周有光的语言文字研究中心是中国语文的现代化问题, 他对中国语文现代化的理论和实践做了全面的科学的阐释。被誉为“汉语拼音之父”。

周有光是汉语拼音方案的主要制订者,并主持制订了《汉语拼音正词法基本规 则》。85 岁以后开始研究文化学问题。周有光在语言文字学和文化学领域发表专著 30 多部,论文 300 多篇,在国内外产生了广泛影响。中评网称周有光具有“自由之思想, 独立之人格”;苏培成称其“敢于说真话、说实话”;《晶报》称他“敢讲一般人不 敢讲的话”。

2015 年 1 月 6 日,常州大学以周有光先生名字命名,成立了“常州大学周有光 语言文化学院”,并聘请周有光先生为终身名誉院长。

2017 年 1 月 14 日,周有光去世,享年 112 岁。(引自《百科百度》)

注 6: 由“文字”,之所以能够引起人们相应的“联想”,这里还有一个“习惯”的 因素在内。中国人读了几千年汉字,所以,一看到汉字,就能引起意义上的联想。但 是一旦把汉字换成字母,看到之后就要先想一想用字母拼写出来的词是什么读音,然 后才能产生“联想”。所以,中国人要是读一篇用汉字写的文章,可以一目十行,很 快就理解文章的意思,而要是看一篇用拼音写的文章,那么,就要经过“拼音”— “读音” — “意义”这么一个转化过程,于是阅读速度就慢了。但对一位从来就是看 拼音文字的人来说,就不会有这样的问题。记得上世纪九十年代,有一次在北京开一 个国际会议,大家用汉语发言。那次,我是一个组的召集人,坐在主席台上,所以看 得见发言人发言时手里拿的讲稿。我注意到,有一位德国来的学者,他手里拿的讲稿 竟是全文都用拼音写的,一个汉字也没有,但是他读得十分流畅顺利,一点不结巴。 我当时就想,要是我拿着一篇用拼音写的讲稿,一定读不流利顺畅。这就是阅读的习 惯问题了。

注 7: 正如文中所述,在 95%的中国人都已经掌握汉字的年代,本来,我与吕叔湘在通 信中讨论的用拼音夹在汉字中一起使用这种做法,已经不值得再提出来重加讨论了, 因为连汉字拼音化的问题本身都已过时,更不用说怎么把汉字过渡到拼音去的方法问 题了。但是,最近几年来,倒出现了一个奇怪而有趣的现象:因为很多网站不允许一 些所谓的“敏感词”出现在文章中,于是,人们常在汉字文章中夹进很多用拼音字母 拼写的词语,来代替这些所谓的“敏感词”。这样看来,我 40 年前向吕先生提倡的方 法不但没有过时,反而正在民间自动实行了!难道归根结底,汉字最终还要走拼音化 道路?而且汉字拼音化的时代还会提前到来?!

注 8: 叶圣陶(1894-1988),原名叶绍钧,字秉臣、圣陶,1894 年 10 月 28 日生于江 苏苏州,现代作家、教育家、文学出版家和社会活动家,有“优秀的语言艺术家”之 称。

1907 年考入草桥中学。1916 年,进上海商务印书馆附设尚公学校执教,推出第 一个童话故事《稻草人》。1918 年,发表第一篇白话小说《春宴琐谭》。1923 年,发 表长篇小说《倪焕之》。

1949 年后,先后出任教育部副部长、人民教育出版社社长和总编、中华全国文 学艺术界联合委员会委员、中国作家协会顾问、中央文史研究馆馆长、中华人民共和 国全国政协副主席,第一、二、三、四、五届全国人民代表大会常务委员会委员,民 进中央主席。1983 年当选为第六届全国政协副主席;是第一届全国政协委员、第五届 全国政协常委。

1988 年 2 月 16 日在北京逝世,享年 94 岁。(引自《百科百度》)

注 9: 章 熊 ,1931 年 3 月生,江苏省苏州市人。退休前任职中央教育科学研究所,现 为教育部中小学教材审查委员、教育部考试研究委员。毕生从事语文教育及研究,著 有《语言和思维的训练》、《语文教学沉思录》、《简明·连贯·得体》等,为教学 改革提供了新的思路,现为全国中学语文教学研究会学术委员会主任。主持全国语文 高考多年,并领导教育部考试中心“大规模考试作文评分误差控制”课题组,编写了 建国以来第一部大规模考试的作文评分参照量表,并著有《中国当代写作与阅读测 试》。享受国家级专家特殊津贴。(引自《百科百度》)

注 10: 刘国正,又名刘征,北京市人,1926 年生。又是当代诗人、杂文家。北京大学 西语系毕业,曾任中学语文教师。自 1953 年起在人民教育出版社工作,历任编辑、中 学语文编辑室主任、副总编辑,兼任中国教育学会理事、中国教育学会中学语文教学 专业委员会理事长、全国中小学教材审定委员会中学语文科审查委员。中国作家协会 会员。(引自“中国教育文学网”)

注 11: 胡竹安(1916-1990),浙江嘉兴人。1941 年毕业于北京大学,1942 年肄业于 清华研究院,自 1943 年起从事教育工作。胡竹安先生致力于语言学研究,尤其对以 《水浒传》为代表的近代汉语词汇及语法有较深造诣。生前为上海教育学院中文系教 授。(根据《百科百度》改编)

注 12: 徐振维(1932-1994),江苏宜兴人。1952 年毕业于复旦大学中文系,先后在 西安第二女中、西安第三中学、上海五四中学任教。1977 年调任上海市教育局教研员。 曾主持“课时分段,扩大阅读”的语文教改实验大获成功。1986 年评为特级教师。 1988 年始担任上海市 H 版中小学语文教材执行主编,担任过国家教委中小学语文审查 委员。