《驾驶我的车》

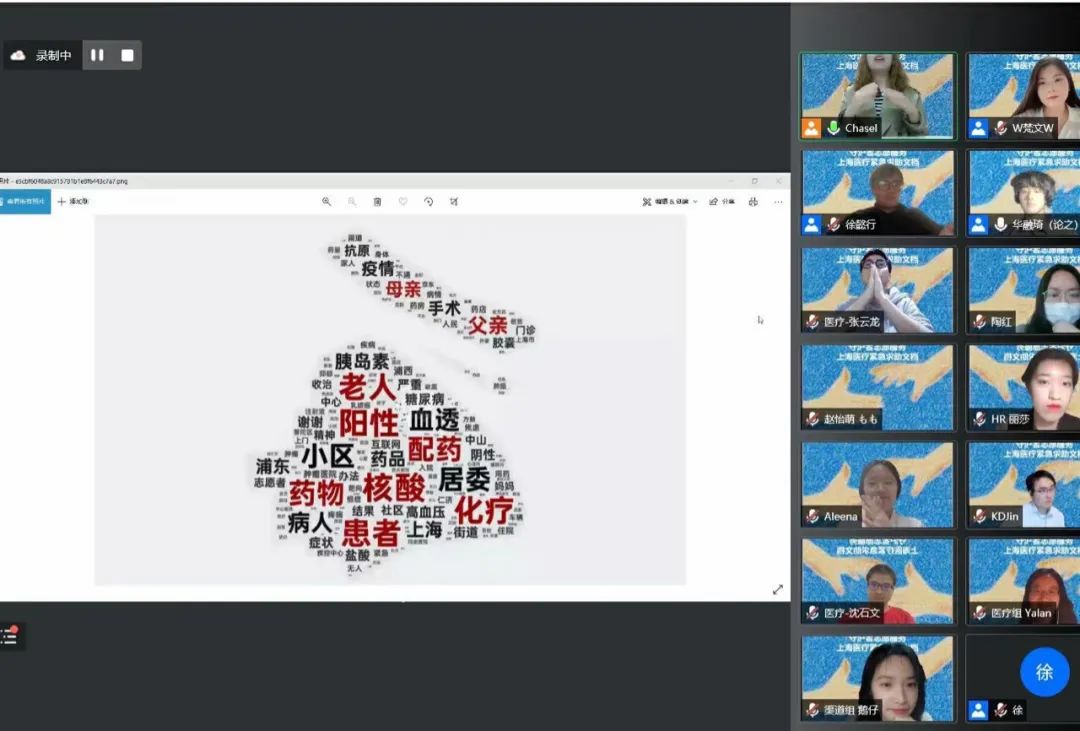

4月过去了,一些伤口依然开裂着,但新的喊声已经盖过了旧的。在这里,荒诞的、伤痛的、惊人的故事高频地发生,那些曾经我们抗拒的,也已成习惯。当愤怒都变成一种消耗,还能做点儿什么呢?还能改变些什么呢?为了回答这个问题,我们和两位身处上海的朋友聊了聊。他们在那些失序的日子里,仍然坚持做着自己认为正确的事。他们的故事里,有人的力量和光芒,而这样的故事,在这段时间里,也常常在发生。也许,我们并没有自己想象的那么无能为力。“上海医疗紧急求助”在线文档是由线上志愿者社群发起并维护的救助渠道之一。文档上线的40天来,汇集了523名志愿者,大都是来自全国各地的在校大学生,处理了近3000条求助信息。有放化疗需求的癌症患者,需要透析的人,孕妇,面临断药的糖尿病人.......志愿者们向这些因为封控而得不到及时救治的人们伸出了手。

华融琦是文档的发起者,在对外经济贸易大学读大三,上海人。疫情严重之后,他申请志愿者暂时没收到回应,就想着先在线上做些事。当时,他在微博和朋友圈里看到了不少医疗求助的信息,不想让求助者的声音被淹没,就决定做一个互助文档。3月30号凌晨,他发朋友圈询问有没有人想要一起做,有几个朋友加入了进来。之后不到一个小时,文档就上线了。文档一开始的功能很简单,只是按16个区划分了表单,表头标明困难类型、症状情况、持续时间等需要求助者填写的信息。他们负责核实信息,并帮忙转发和扩散。到4月2号,他们就收集到了超过700条救助信息。成员们白天打电话对接信息,晚上开会优化流程,深夜填写文档的人少了,就要做例行维护,每天都要工作18-20个小时。幸好,随着文档的不断传播,志愿者的队伍也在不断地扩大。清明节后,他们有了更多的人手,可以去做更多事了。

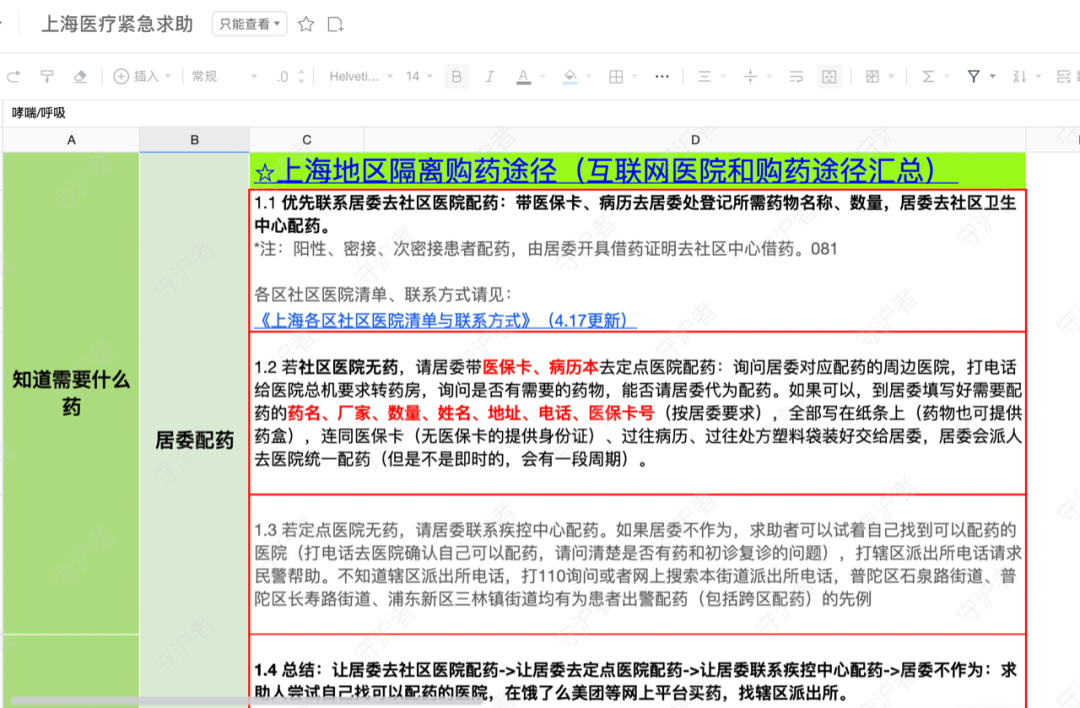

参与其中的几百名志愿者们分成了核实组、跟进组、表格组、数据处理组、渠道组、机动组、宣传组和法务组等几个组别。核实组负责联系表格中求助的患者,确认信息的真实有效,回应当下就可以解决的问题,比如药要去哪里买之类的,同时分流一些患者进入特定的互助群。互助群也是由志愿们建立和维护的。肿瘤互助群和血透互助群,对接给了更有经验的组织;还有一类是医药互助群,内有医生和医学生志愿者,可以对一些常规小病症提供医学指导,比如要服用什么药品,是否需要就诊等等,以缓解医疗压力。经过核实的问题如果一直无法解决,跟进组就会继续进行跟进。成员是从核实组内挑选出来的,经验丰富,他们负责一对一地解决问题,比如有血透需求的患者,志愿者们要花好几天的时间,不停打给各个医院反映信息。渠道组则负责收集信息和经验整合,将患者通过何种渠道被成功救助的经验分门别类地整理成文档,既给核实组的志愿者提供程序指导,也帮助遇到问题的人更快找到解决方式。这是志愿工作的过程中,社群内部为不断优化流程、提高效率而组建的。

初创团队中有法学院的学生,比较有法律素养,由此发展出的法务组会给团队提出一些关于如何规避风险的建议,“免得大家做好事还要提心吊胆”。比如,他们将自己定义为“志愿者线上社群”,而不是“社会组织”,是因为法律规定社会组织必须经过注册,否则有被举报和取缔的风险。在封锁和暂停之中,能做的事情非常有限,当我们对各种求助信息感到无力和愤懑的时候,这群没有经验、没有资源,以大学生为主的志愿者们,一点一点建立起了解决问题的有效机制。华融琦想起,“一开始的时候,求职者的信息收集起来了,但线下的解决渠道有限,有些问题没法解决,会觉得很痛苦。后来就想办法多找渠道。”在工作的过程中,也有很多崩溃的时刻。因为能力有限,有时候明明尽了全力,但人最终还是没有救回来,在转运的过程中就走了;有患者肝腹水12天都未得到救治,在文档中求助,还未来得及做什么,当天人就过世了。而且,身处上海,他同样经历了物资匮乏的时期,那段时间,也是“吃不饱,又饿不死的状态”。

但在悲伤、愤怒和无力来临的时候,他还是选择先行动起来。“我会被那些悲伤的信息给刺激到,想要不眠不休,尽快做点儿什么。”他提到小学时学过的一篇课文。男孩将困在沙滩浅水洼里的小鱼,一条条扔回大海。有人劝他,“这么多鱼,救不过来的,有谁在乎呢?”男孩一边继续捡,一边回答“这条小鱼在乎!这条也在乎!这一条、这一条……”“这条小鱼在乎。更何况,我们做的是紧急救助,每多对接一条信息,也许就能多挽救一个人的生命。”这也是他坚持下来的原因,“没有一个人的生命应该被不合理的规定所磨灭”。这不是华融琦第一次组织和参与这样的志愿活动,之前的武汉疫情、河南暴雨,他都组织过物资捐赠。在2019年进入大学时,有关“996”的探讨和反思正热烈,于是,他开始从新的角度思考自己的生活。他读了卡尔·马克思、读了《庶民的胜利》,去了大别山支教,参与各种社会实践,慢慢寻找自己的方向。渐渐地,他不愿意再把人生单纯建立在对钱和舒适小生活的追逐之上。他开始意识到,自己所拥有的资源,只是因为偶然出生在了一线城市的一个还不错的家庭里,他想把它变成可以贡献社会的能量。这成了他觉得更有意义的事。他相信年轻人的力量,在他看来,“没有年轻人应该是保守主义者。”虽然没有什么生活经验,也没有掌握那么多知识,但是年轻人的活力在于,“心里朴素的正义,以及为此不畏权威和困难的行动力。”现实与理想当然相距甚远,可也正因为不理想,才想要去改变,对此,他抱有乐观的期待:“如果目标是正确的,即便能做的有限,不能从根本上改变问题,但总归是往对的方向上前进了一点,总能有所改变的,不是吗?”和华融琦不同,早见Hayami是另一种意义上的行动者。她4月22日在个人公众号上发表的文章《我在方舱,看见老人们的孤岛求生》,是这一个多月来,刷屏互联网又迅速消失的文章之一。当时,身处方舱的她和在另一个方舱的朋友pd录制了一期播客,讲述了彼此的方舱见闻,并将音频内容整理成上万字的文稿,发了出来。文章最终存活了40个小时,被上千万人阅读过,让“一串又一串冰冷数字后面,那些被漠视的生命,被忽视的个体,被无视的尊严”得以被看见和记忆。对于早见Hayami来说,文章的使命已经达成了。

在文章发出之前,她就预料到了它的寿命不会很长,因为之前她写过自己去方舱的经历,发出不到6个小时就“因违规无法查看”了。她知道,这样的讲述是有风险的。但她没想到,它会被如此广泛地传播。夜里12:00文章发出之后,只用了一两个小时,阅读量就破了10万,各种消息铺天盖地而来。有在上海之外的人对她表示感谢,因为通过文章看到了一个真实的方舱世界;有同样在方舱的人,感谢她能站出来说出他们的处境;有人钦佩她的勇敢;当然也有谩骂,指责她“收了境外势力多少钱”。到早上五点,阅读量已经破了100万,并且还在不断地被转发。她收到了很多朋友的关心和问候,有媒体行业,以及从事法律工作的朋友,同她商量后续可能面临的风险,和需要采取的措施。所幸,最终只是文章无法查看了。她也顺利转阴,从方舱出院回家。早见Hayami并不是媒体人,而是一个产品经理,工作一直都挺忙,但记录和表达是她持续在做的事。从2015年上大二以来,她就开始尝试在知乎做公共表达,后来在豆瓣、微博等多个平台上都有发声。她曾在一家加班严重的互联网公司待了两年,每周工作六天,每天11点下班。那时候,她感觉到自己的感官都在钝化,变得更像是效率至上的机器,而不是人。于是,她开始用文字或者图片的方式记录生活,以此重拾自己的感知。在她看来,“保持自己对周遭世界的敏感度和一些细腻的感受,是生而为人的很重要的东西,不能被磨灭。记录对我来说,是一种微弱的抵抗,不管是对大的系统,还是我身处的小系统。”业余时间,她会做一些采访,以此观察和描摹周遭的世界,之前也采访过上海独立书店的店主和B站UP主。她受“和平队”作家的影响很深。比如何伟和史明智,他们从外来者的视角看中国,保留了在文化冲突和与普通人长时间的相处中,最容易失却的信任与善意。所以,一方面,她有身处其中,需要记录下正在发生的事情的责任感,同时,她也希望自己的观察是抽离的,如实的。“它会告诉人们发生过什么样的事情,应该记住什么样的事情,并且用来警示或者说去启发未来的许多东西。”去年何伟离开中国的时候,她更新了一篇blog(网络日志),名字叫做《记录本身已经是一种反抗》。里面提到了何伟曾和学生讲过的话:“记录是很有意义的事情,当下中国发生的事情,值得大家从自己的体验出发,好好记录下来,不管你们写不写,发不发表。因为总有一天你们的孩子会问你当时究竟发生了什么,不记录下来的话,你可能就忘了。”在那篇已经消失的文章的结尾,她这样写“我只知道,一些人再也回不到正轨了。但如果我还能些什么,那就是记录,记录下所看到的听到的感受到的一切,记住现在的痛苦、愤怒和心碎,并提醒人们不要忘记。”上周末,“上海医疗紧急求助”在线文档的工作告一段落,志愿者们在线上开了总结会。华融琦在之后的朋友圈里,引用了这样的话:“自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非退隐的,世界的而非锁国的,实利的而非虚文的,科学的而非想像的。”这是陈独秀1915年在《新青年》的发刊词《敬告青年》中,对青年提出的六条希望。其实,并没有谁应许过我们一个好的时代,但做什么或不做什么,人总还是会有一点选择的余地。人很渺小,但人有力量。

封面图:《驾驶我的车》

转载:请微信后台回复“转载”

商业合作或投稿:[email protected]