**本文原载于公众号凤凰网读书

2022年诺贝尔文学奖授予了法国女作家安妮·埃尔诺。授奖词是“因她勇敢而敏锐地揭露了个体记忆的起源、隔阂与集体压抑”。她是一个非常个性的写作者,创作大多采用自传或自叙事的形式,讲述自己的青春期、恋情、婚姻、堕胎、老年痴呆症以及她母亲的死亡等等。

安妮·埃尔诺,1940年出生于法国滨海城市利勒博纳,先后就读于法国鲁昂大学和波尔多大学。1974年,她曾凭借自传体小说《空壁橱》(Les Armoires vides)开始文学生涯。1984年,她出版另一部自传体小说《一个男人的位置》(La Place),荣获法国雷诺多大奖。其作品几乎来自她个人的亲身体验,带有浓厚的自传色彩及私人小说意味。

2022年诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺。图片来源:The Swedish Academy官网。下面这篇小说,名叫《地位》(也译作《一个男人的位置》),写于1982年,从父亲的去世开始写起,讲述了父亲的一生,听命于生活必需的一生。

安妮·埃尔诺这样描述这次写作:“我是说必须写一写我父亲,他的生活以及他与我之间在我少年时期就产生的间距。这是种等级上的但又是特殊的间距,无法给它一个恰当的名称。就像分离的爱情一样。”

原小说有3万字,本文为节选,建议收藏后再读。

安妮8岁时与父亲的合影

地位

文 | 安妮·埃尔诺

“我妄作一种解释:写作是背叛之后最终的自救。”

我在里昂一所坐落在克洛瓦鲁斯区的中学里参加了中等教育职业能力文凭考试中的实践项目考试。这是一所新建的中学。行政部门和教师办公楼前长着葱绿的草木。学校有一个图书馆,地面铺设一层沙色的地毡。我在那儿等候,待人来找我去面对视察员和由两名经验丰富的语文教师担任的陪审员讲课。这就是考试的内容。有一个神情傲慢的女人在那儿老练地批改作业。我只要不失误闯过下一个钟头,就可以有权一辈子干她那样的活了。我给一个高中二年级理科班的学生讲解了巴尔扎克《高老头》一书中的25行文字——规定要逐行编号。过后,到了校长办公室里,视察员责备我说:“您太拖沓了。”两个陪审员,一个是男人,另一个是眼睛近视、脚登玫瑰红鞋子的女人;视察员坐在两人中间。我坐在对面。他连批评带赞扬夹奉劝地说了一刻钟之久。我几乎没有在听,心想不知道这一大堆话是不是意味着我被录取了。突然间,他们3个人同时猛地站起身来,神情都很严肃。我也赶紧离座起立。视察员向我伸出手来,然后正视着我说:“夫人,我向您祝贺。”其他的人也重复着说“我向您祝贺,”并且同我握手。不过那个女人脸上带着微笑。我步行到公共汽车站,一路上不断地回忆这幕仪式。心里愤懑不平,感受到一种难以言表的羞辱。我当天晚上就写信告诉父母,我成了一名“正式”教师。母亲回信对我说他们替我非常高兴。整整过了两个月,我父亲死了;他那时67岁,和我母亲一起在(塞纳滨海省的)Y城距离火车站不远的一个安静地区经营一个咖啡馆兼食品店。他打算再过一年就不干了。我时常在转瞬间再也记不清里昂中学里发生的那一幕是先于还是后于他的死亡,记不清我在克洛瓦鲁斯区等候汽车时那刮风的4月应该先于还是后于他去世时那令人窒息的6月。我母亲出现在楼梯上方。她用中午吃饭时用过的餐巾捂双眼。她声音平谈地说:“完了。”接下去几分钟内发生了一些什么,我再也记不起来。不过我仿佛看见我父亲盯住我身后远处某样东西的那双眼睛,看见他那露出牙床的嘴唇。我仿佛记得,我请求母亲替他合上双眼。床边还围着我母亲的妹妹和她的丈夫。他们主动提出要帮忙净面刮胡,因为这件事必须赶在尸体还没有僵硬以前做。我母亲觉得可以给他穿上他三年前为我结婚新穿的那套衣服。整个这一幕的过程非常平静,没有人嚎啕大哭,也没有人低声抽泣。我母亲只是双眼发红,嘴角不断地抽搐。大家不慌不乱、话语平凡地在静静料理后事。我姨夫和姨妈不停地说“他去得真快”,或者又说“他模样变了”。我母亲仍然还当父亲活着或者身上还保持着一种新生儿所具有的特殊形式的生命那样同他说话。她多次亲热地叫他“我可怜的小爸爸”。待刮胡净面的事完了以后,我姨夫抬动尸体,把他抱起来,让别人脱去他这些天穿着的衬衣,换上一件干净的。他脑袋耷拉在身前赤裸着的、布满斑纹的胸脯上。我平生第一次见到父亲的下身。我母亲赶紧用那件干净衬衣的下摆将他下身遮住。略略笑着说:“藏起你那破玩意吧,我可怜的人。”我们替父亲换洗完毕以后,把他的双手合拢放在一顶帽子下边。我记不清是我母亲还是我姨妈说了一句:“他这样好一些,”意即这样清洁得体。我关上百叶窗,把正在睡午觉的儿子抱到旁边的卧室去。“外公睡觉觉。”住在Y城的亲戚们接到我姨夫的报丧以后,阖家奔丧来了。他们跟随我母亲和我来到楼上,站在床前静默了片刻以后,就小声议论起我父亲的疾病和猝死。他们下楼以后,我们在咖啡馆里招呼他们喝东西。我记不清是哪一位值班医生来确认死亡的。我父亲的面容在几小时之内就变得难以相认了。临近傍晚的时候,我独自呆在卧室里。太阳透过百叶窗斜射在盖着白布的尸体上。这不再是我父亲了。鼻子在凹陷的脸孔上占据了所有位置。他裹着一身肥大的深蓝色套裝,活像一只躺卧着的大鸟。他刚咽气时那张双目圆睁凝视的男子汉脸膛业已消失。即便是刚才那张面容,我也再不会见到了。我们开始筹划丧葬、殡仪、弥撒、讣告、孝服等事情。我觉得这些事情与我父亲没有什么关系,这只是一个他因故缺席的丧礼。我母亲情绪非常不安,私下告诉我说,前一天晚上我父亲还摸索着过去亲她,可那时候他连话都已经不会说了。她还加了一句:“你知道,他年轻时可是一个漂亮的小伙子。”星期一出味了。我没有想到。那是一束花在花瓶里插久了,水变腐后散发出来的臭味,先还不重,继而叫人难以忍受。我母亲只是为送葬才关闭了一下店堂,否则,她会失去顾客的,那她可不愿意。我过世的父亲在楼上安眠,她就在楼下卖茴香酒和红酒。在贵人们的世界观里,眼泪、沉默和庄重是亲人故世时应有的举止。然而我母亲却和左邻右舍一样,遵守的是与庄重之类毫无相干的做人规矩。从星期日我父亲合目到星期三下葬,每个老主顾一坐下来就要对这件事低声说上几句:“他去得真快……”有的人装作满不在乎的样子说:“老板怎么居然就这么走了!”他们闻知噩耗之后都表示出悲伤之情,“我心里特别乱,”“我说不出这事对我是怎么的。”他们想用这样的方式来向我母亲表明,悲痛的不止是她一个人。一种礼貌形式。许多人回忆起最后一次见到他时他身体还很健朗。他们思忆这最末一次相见的所有细节:确切的地点、时间、天气以及交谈的内容。如此细致地追忆生命尚未离他而去的那一刻时间,有助于表明我父亲的亡故给理智带来的打击。他们想看一看老板,也是出于礼貌。我母亲没有答应所有人的要求。她把真正心怀同情的好人挑选出来,把受好奇心驱使的坏人剔除出去。几乎所有咖啡馆的老主顾均获准与我父亲告别。有一个邻居承包商的妻子就遭到拒绝,因为他生前从来就没有能够嗅到过她,嗅到过她这个人和她那张鸡屁股式的嘴。星期一殡葬队来了。他们发现厨房通卧室的楼梯太窄了,棺木无法通过。他们只好将尸体包在一个塑料口袋里,顺着梯级不是往下搬而是往下拖。咖啡馆的营业暂停一小时,棺木就停放在店堂中间;殡葬队就准备把尸体一直拖到棺木前。他们缓缓下楼,边下边就最佳运尸方法大发高见,什么拐角处原地转动等等。自星期日以来,他的头一直仰枕着,枕头上留下一个坑。尸体未抬出之前,我们没有打扫过房间。我父亲的衣服还留在椅子上。我从父亲工作服的拉链口袋里抽出一沓钞票,那是咖啡厅上周三的收入。我扔掉药片,把脏衣服拿去洗。出葬的前一夜,我们煮了一块小牛肉,是为殡殓后的丧宴做准备的。别人赏脸来参加丧礼,你们却让人空腹而归,那未免有失诚意。我丈夫傍晚才赶到,脸晒得黑黝黝的,为不是自家的人吊丧,感到不自然。他比以往任何时候都表现得清楚,这儿不是他呆的地方。我们睡在唯一的一张双人床,我父亲去世时睡的那张床上。教堂里有许多本地区的人;有在家的妇女,也有请了一小时假的工人。当然我父亲在世时打过交道的“高层”人士和其他生意人中间没有一个人屈尊光临。他不是任何组织的成员。他仅仅向商业同盟会交纳会费,但不参加任何活动。总司铎在悼词中提到“诚实、勤劳的一生”、“一个从未有损于他人的人。”然后是握手。由于主持殡仪的圣器管理人的疏忽——除非他以为让来者多转一圈就可以壮大丧礼队伍——和我们握完手的人过后又来握了一遍。后一次转得快,也没有安慰的话。到了墓地,棺木在绳索牵吊下摇摇晃晃安放下去的时候,我母亲就像在我结婚弥撒那天一样,忽然哽咽起来。丧宴在咖啡馆里举行。桌子挨个拼放在一起。起初大家都默不做声,过后话闸就打开了。孩子睡足了一个午觉,从这个人窜到那个人身边,送给人家一朵花或者几颗小石子,反正是些他在花园所能找到的东西。我父亲的兄弟相隔我远远的。他探过身子瞧着我,突然问道:“你还记得不记得那时候你父亲用自行车带你去上学?”他的嗓音和我父亲一样。5点左右客人们纷纷离去。我们默默无语收拾桌子。我丈夫当晚就坐火车回去了。我在母亲身边又呆了几天,办理那些后事常见的手续。到市政府办理户籍注销、向殡仪馆付款、复信致谢。又订制了新的名片,具名遗孀A……D……。这是一段没有思想的空白的时期。我许多次走在街上想:“我是一个大人了。”(我母亲因为我有了月经曾经说过,“你是一个大姑娘了。”)我们把父亲的衣服集中起来分送给需要的穷人,我从他挂在酒窖里的便服中发现他的钱夹,里面有一些钱和一张驾驶执照。钱夹折叠部分有一张剪报,夹着一张照片。照片很旧,还带花边。照片上面是一组工人,分三排站立,眼睛注视镜头,全戴鸭舌帽。一张典型的、可为历史课本中工人罢工和“人民阵线”作插图的相片。我发现父亲站在最后一排,神情严肃,几乎有些紧张。许多人在笑。那张剪报按分数高低,公布高中毕业班女学生参加初级女师范学校录取考试的成绩。第二个名字就是我。我母亲恢复了平静。又像从前一样照应顾客。当她独自一人的时候,面容有些憔悴。她每天清晨一大早,总要赶在营业以前先去墓地,形成了习惯。星期日在回家的火车上,我想方设法陪儿子玩,让他保持安静。一等车厢的乘客可不喜欢吵闹声和爱动的孩子。我蓦然一愣,“我现在真成了资产阶级了”,可是“为时已晚。”事后,在夏日期间,我一边等待下达第一份工作的通知,一边考虑,“我必须把这一切都解释一下,”我是说必须写一写我父亲,他的生活以及他与我之间在我少年时期就产生的间距。这是种等级上的但又是特殊的间距,无法给它一个恰当的名称。就像分离的爱情一样。此后我动笔写一部小说,主人公就是他。故事写到中途,一种厌恶的感觉油然而生。近来我知道写这部小说是不可能的。我要述说听命于生活必需的一生,便无权首先考虑艺术,悉力撰写一篇“动人心弦”、“感人肺腑”的东西。我要把我父亲的言谈举止、兴趣爱好、生平大事以及我伴随度过的那一生中的所有客观形迹汇集成书。没有丝毫忆旧的诗情,也没有嘲讽与取笑。平谈的文字自然涌上笔端。我以前给父母写信告知主要消息时使用的就是这种文笔。故事始于20世纪前的几个月,距大海25公里的科乡的一个村庄里。那些没有土地的人把自己出租给当地的大农庄主。我祖父就在一个农庄里干活,是赶大车的。逢到夏季,他也干打草、收割的活。他自8岁起一辈子就没有干过别的活。他每星期六晚上把所有的工钱带回家交给妻子。她拿出一份零花钱,供他星期天去玩多米诺骨牌,喝一小盅酒。他喝醉了回到家里,神情更加忧郁。他动辄就用帽子揍孩子。这是一个蛮横的人,谁也不敢惹他。他妻子可不是每天都有笑的。这股凶恶劲是他的生命活力,是他抵抗穷困、做一条硬汉的自信力。尤其激他发怒的是看见家里有人在埋头看书或者看报。他不曾有过时间学习念书和写字。算算弄弄的,他会。我只见过祖父一面。那是在养老院里;他大概三个月以后就死在那里。我父亲搀着我的手,在一间特别宽敞的屋子里,顺着两排床向一个特别矮小、一头鬈曲白发的老头走去。他一直看着我笑,和气极了。我父亲塞给他一小瓶白酒。他接过来藏进被窝。每当有人向我谈起他,开头一句总是“他不会念也不会写”。似乎缺了这条先行说明,他的一生和性格就不能为人所理解一样。我祖母倒是在教会女子学校念过书。她和其他村姑一样,在家里替鲁昂一家工厂织布,成天关在一间不透气的屋子里;比枪眼宽不了多少的一道横缝里透进一线细弱的光线。布匹经不起阳光照晒。她人很干净,屋子也很干净,这是村里最要紧的品质。左邻右舍对晾在绳子上的衣服干净不干净,晾的样子好看不好看都十分注意。谁家的尿壶是否每天洗刷他都一清二楚。尽管各家屋子里都有篱笆和沟坡隔开,可是男人什么时辰从酒吧回家,卫生带应该哪个星期迎风飄扬,没有一样能够躲过这些人的眼睛。另外,我祖母还高雅一些。逢年过节她要穿上硬纸裙架。而她不像大部分村姑那样图方便,站着就在裙子底下拉尿。她40出头生了5个孩子以后,头脑中出现死的黑影,好几天没有开口。过后手上和腿上都患了关节炎。为了治好病,她去叩拜圣里基埃和沙漠圣纪尧姆,解下缠裹在病痛部位的布条擦拭圣像。她渐渐地迈不开步子了。家里人租了一辆马车,送她去拜圣人。他们住的是一间低矮的、用夯实的干土做地的茅屋,扫地以前只需洒点水就行。他们依靠种菜和养鸡,依靠农庄主转卖给我祖父的黄油和奶油糊口度日。逢有婚礼和领圣体的事,他们几个月以前就在那儿巴望了;到了日期,他们三天不吃饭,光为去那儿痛痛快快一饱口福。村里有一个孩子,患猩红热还没有好,别人用鸡鸭大块大块填他,结果害得他呕吐窒息而死。夏天每逢星期日,他们都要去参加“聚会”,跳舞作乐。有一天我父亲爬上夺彩竿,没有取到食品篮子就滑了下来。我祖父足足生了几个小时的气。“真是个大木鸡(诺曼底人对笨蛋的称呼)。”在面包上划十字、望弥撒、复活节领圣体。宗教就和清洁一样,给予他们尊严。他们按星期日打扮,衣冠整洁,与大农庄主们同声高吟经文,往托盘里放钱。我父亲是唱诗班歌童,他喜欢伴随神父,替他手捧临终圣体。他们经过之处,所有人都脱帽致意。孩子们肚里总是有虫子。为了除去这些虫子,大人们在孩子衬衣里面靠近脐眼的地方缝一个口袋,里面装满大蒜。孩子冬天耳朵里塞满棉花。我念普鲁斯特和莫里亚克作品的时候,对他们笔下的我父亲童年所处的时代不予相信。我父亲的环境简直是在中世纪。到学校要步行两公里。老师每个星期一都要检查指甲、毛衣领子和头发,怕有蚤子。他教书严厉,手握铁尺,很受人敬重。他有些学生在高小毕业考中在全乡名列前茅,有一两名还考上了初等师范学校。我父亲因为收苹果、备草料、捆麦秆以及所有种收等农事经常拉课。每次他和哥哥重返学校的时候,老师就大声吼道:“看来你们父母是要你们和他们一样悲惨了!”他学会了念字,还能不犯错地写字。他喜欢学。(我们说学就用一个字,就像说喝或吃一样。)他也喜欢画,画人头,画动物。他12岁升入高小毕业班。我祖父把他从学校拉回来,拴在自己同一个农庄里。不干活白吃饭可不行。“别想念书那些事,大家一视同仁。”我父亲阅读的书本叫《双童周游法国》。书里有些句子很奇怪。比如:这本穷人孩子使用的读本上面写着这样的崇高语言:勤劳者珍惜分分秒秒;一日之末,他发现每一个小时他都有所收获。粗心者却总是遇事就拖;他到哪里都昏昏欲睡,魂不守舍。睡觉、吃饭、与人交谈都是如此,时至日末,他一事无成;岁月流逝,人到末年,他停留在原来的起点上。这是他唯一留有记忆的书。“我们觉得那些是实在话。”他早晨5点就开始挤奶、清扫马厩和刷马。晚上还要挤奶。换取的是,吃住和换洗衣服不要钱,还可以得到一些零花钱。他睡在牛栅的上端。只有草褥,没有被单。牲畜做梦,整个夜晚不停地跺地。他怀念父母的住屋。现在那儿成了一块禁地。他姐妹中有一个替别人家当佣人,有时候提着小包袱出现在父母家的栅栏前,一句话也不说。祖父破口大骂,她又说不出为什么又一次从主人那儿逃回家。他当天晚上就把她领回到主人家去,以此羞辱她。我父亲生性快乐,好玩。他总是乐意给人讲故事,还闹恶作剧。农庄里没有他那般年纪的人。他每个星期和哥哥一起去望弥撒,和他一样去放牛。我父亲常去参加“聚会”跳舞,与同学会面。不管怎么说,我们还算快乐。应该快乐。服役以前,他一直是个农夫。工作时间不计算的。在农庄干活的人对伙食都有意见。有一天老牛倌盘子里的肉微微蠕动了一下。原来肉底爬满了蛆虫。这一下老头再也忍耐不住了。他站立起来,要求再也不能拿他们当狗来对待。肉给换了一块。这不是《战舰波将金号》。有终日打交道的牛,有十月份的蒙蒙细雨,有倒入压榨机的成吨的苹果,有用大铁匀捡拾的鸡粪,有流汗和口渴。不过也有三王来朝节甜饼,有维尔莫日历,有炒栗子,有封斋前的星期二你别走我们煎菁饼,有瓶装苹果酒,还有麦秆捆扎的爆青蛙。在这种环境中要办什么事也许很容易。四季永恒更替,欢乐朴实无华,田野寂静无声。我父亲耕种别人家的土地,他没有见过母土的美丽和辉煌,并且也不大了解其他的神话。1914年那次大战,留在农庄里的只有像我父亲那样的少年以及老年人。他们受到照顾。他在厨房里挂了一张地图,关注着部队的挺进。他开始看淫诲的报刊,去Y城看电影……观众都大声地念画面下的字幕,许多人来不及念完。他满口说着他哥哥从部队休假带回家来的切口话。村里的女人每月都紧盯着那些丈夫在前线的女人洗晾出来的东西,检查内衣是否一样不缺。战争震撼了时代。村庄里时兴玩约约约,咖啡馆里兴喝葡萄酒,不再喝苹果酒。舞会上,姑娘们越来越不喜欢农庄汉子,因为他们身上总有一股味道。我父亲参军见了世面。巴黎,地铁,还有洛林某某城市。来自四面八方的战友身穿一色军服,一律平等。军营比宫殿还大。他获得权利拔掉被苹果酒蛀蚀了的牙齿,换了一副假牙。他经常给自己留影。回家以后,他再也不愿意重事耕作。他一直用culture这个词称呼耕作。这个词的精神意义即文化,对他来说是毫无用处的。当然,除了工厂没有其他选择。第一次世界大战结束后Y城开始工业化。我父亲进入一家缆绳厂。这家厂招收年满13岁的男女童工。这是一份干净的工作,不怕刮风下雨。有男女隔开的厕所和更衣室,有固定的上下班时间。傍晚汽笛声一响,他就自由了。身上的牛奶味也没有了。他跳出了第一道圈子。在鲁昂和勒阿弗尔还能找到挣钱更多的活儿。可是那得离开一家人,离开为此而受折磨的母亲,还得和城里的坏人打交道。他缺乏那份能耐。毕竟与牲畜和农活打了八年交道。他很正派,也就是说他是那种不贪懒、不酗酒、不大肆挥霍的工人。他喜欢看电影和跳查尔斯顿舞,但是不逛酒吧。他不入工会也不搞政治,头儿看得上。他买了一辆自行车。每个星期留些钱存起来。我母亲先在一家麦淇淋厂做工,到了这家缆绳厂以后遇上我父亲。那时候她对我父亲的这一切一定很欣赏。他个头高,一头棕色的头发。他也“知道”那么一点儿。“我丈夫从来看不出是个工人。”她死了父亲。我外祖母在家替人织布,洗熨衣服,以便把6个孩子中最小的几个抚养大。每逢星期日,我母亲和她的姐妹们一起到糕点店里买一小袋碎糕点来吃。他们俩没有能够立刻常来常往,我外祖母不愿意别人过早地夺走她的女儿。每一次见面,大半工资便跑得无影无踪。我父亲的姐妹们在有钱人家干活。她们瞧不起我母亲。工厂里的女工在人眼里连自己的床都不会整理,只会匆匆忙忙。村里人觉得她不正派。她模仿报刊上的式样学时髦,赶在别人前面剪了短发,穿短裙,画眼圈,还抹指甲油。她笑起来声音特别大。事实上她从来没有让人在厕所里碰过自己,每个星期日都去望弥撒。她自己在床单上抽丝镂花,在家具布套上刺锈。她是一个活跃的、嘴不服人的女工。她的口头禅是:“我可不比那些人差。”结婚照上可以看见她两个膝盖露在外面。紧箍在额头近双目处的面纱后面,一双眼睛狠狠地盯着镜头,她像萨拉·伯恩哈特。我父亲站在她身边,蓄着一部小胡子,“伸着一张讨吃糕饼的脖子。”他们俩都没有笑。她总觉得爱是丢脸的事。他们之间互不抚摸,也没有温柔的举止。在我面前,他就像出于义务一样,在她脸颊上冷冰冰地猛亲一下,他经常嘴上和她说着平常的话,然而眼睛却盯住她不放。她低下头,不让自己笑出来。我长大后渐渐明白他是在向她作性爱的暗示。他时常哼“向我述说爱情”那首歌。她在家里吃饭的时候,常常叫人心烦地唱起“这是我的肉体,全是为了爱你”。他掌握了避免重复父母生活的关键,即在女人身子上不能忘乎所以。Y城有一片房屋,沿人行街道一字排列,房屋背面是一个公用大院。他们就在这片房屋里租了一处栖身之所。底层两间,楼上两间。尤其是对我母亲来说,她那“卧室在楼上”的梦想实现了。他们依靠我父亲的积蓄,备齐了所有的必需用品。一间餐室,一间内有大镜衣柜的卧室。一个小女孩出生了。我母亲留在家里。她觉得无聊。我父亲在一个屋面商那里找到一份比缆绳厂挣钱更多的工作。产生念头的是她。那是有一天,我父亲从作业的屋架上摔下来。仅仅是严重震荡。别人把他抬回家的时候,他话也说不出来。开一个店。他们重又开始省吃俭用,多吃面包和猪肉。在所有可做的买卖中,他们只能够挑一门投资不多,不需要特殊的本领,只需要管管货品的购买与出售的生意。开一家花钱少的店,反正那种店赚钱也不多。那个星期天,他们就骑车转了转当地的那些小酒吧、乡间食品杂货店和缝纫用品店。他们还设法打听了解附近是否有竞争对手。他们害怕上别人的当,害怕把什么都丢了,末了又落得当个工人。L城距离勒阿弗尔有30公里远。冬天大雾整日弥漫不散,城市沿河最狭窄的峡谷更是如此。纺织厂周围建造了一批工人住宅。直至50年代,这是当地最大的纺织厂之一,原先属于德日内泰公司,后来被布萨克公司买到手。女孩子们小学毕业后就进纺织厂做工。过不多久,她们就有了孩子,有一个托儿所从早晨6点钟起就开始替她们看管。四分之三的男人也都在这家厂里干活。在峡谷的尽头,咖啡馆兼食品杂货店独此一家。天花板低矮得顺手就能摸着。店堂非常昏暗,正午都需要亮着灯光。一个极小的院子,带一个直接冲入河水的厕所。他们不是不注意美观,而是需要生活。开市吉利,一块乐土。化架上卖吃的喝的,有罐头肉酱和盒装糕点。他们俩都困惑不解,怎么现在挣钱那么省事,体力消耗那么少。订货、堆货、上秤、收钱,、谢谢、再见。开张头几天,门铃一响,他们俩一起扑向柜台,迭声地问:“还要些什么?”他们高高兴兴。别人管他们叫老板,老板娘。有一天来了一个妇女,东西买完放入提包以后低声地说,我现在手头比较紧,我是不是能够星期六再来付钱。他们这时候头一回产生了疑惑,继而来了一个同样的妇女,接着又来了一个。允许赊帐或者回工厂去。他们觉得允许赊帐是最不糟糕的办法。要应付局面,绝对不能有奢求。除了星期日,平时从来不喝开胃酒,也不好吃罐头。他们先前为了显示他们手头有钱,热情款待兄弟姐妹,现在不得不对他们冷淡起来。整天害怕兜底吃了老本。那些时候,经常是在冬天,我从学校回到家里,气喘吁吁,饥肠辘辘。我们家什么灯也不亮。他们俩都在厨房里。他坐在桌子边上,眼睛瞧着窗外。我母亲站在煤气炉旁边。我一头碰上沉闷的静默。有时候不是他就是她说,“得卖掉。”我也不用做作业了。当地的人全上别的地方买东西去了,到“高普”和“法米里斯特”那些大商店和随便什么地方去了。这时候哪位不知情况的顾客推门进来,那就好像是一种极大的嘲讽。原来该出在那些不来的人身上的气这下一股脑儿全出在这个人的头上,拿他当狗一样对待。人家都背弃我们。峡谷咖啡馆兼食品杂货店的收入并不比一个工人的工资可观。我父亲不得不到塞纳河下游的一家造船厂里去做工。他脚穿一双高统靴,站在水中作业,干活的人不一定要求会游泳。我母亲白天一个人照应买卖。他既从商,又做工,两头同时并进,这样必然招来孤立与怀疑。他不是工会会员。他害怕在Y城游行的火十字联盟,又担心赤色分子夺走他的资产。他有自己的见解。做买卖不需要那些东西。因为这块地方贫穷,他们略在贫穷之上,因此渐渐地站住了脚跟。因为可以赊购,有一些一贫如洗的多子女工人家庭都上他们这儿来。他们既利用别人的需要,又怀着同情心在生活。他们很少拒绝“记在帐上。”不过他们觉得自己有权利教训教训那些目光短浅的人,或者有权利吓唬吓唬被周末缺钱的母亲故意派来替她买东西的孩子:“告诉你母亲,让她尽量付我钱,不然我再也不卖东西给她了。”在这里他们已经不能与最受侮辱的人同日而语了。她身穿一件白色外衣,十足的老板娘的派头。他老穿着一件蓝色外套招呼顾客。她不像别的妇人那样说“如果我买这个,如果我去那里,我丈夫一定会和我吵翻。”她不买他的帐。他在部队断了望弥撒。现在还让他去;让他改掉那些坏习惯(就是说农民或工人的习惯)。他将订货和核算营业额的事留给她照管。她是一个能够到处走动,换句话说能够跨越社会障碍的妇人。他钦佩她。不过每次她说“我办事利落”时,他总要讥笑她他进了塞纳河三角洲的标准炼油厂。他在那儿值夜。白天因为有顾客,不能睡觉。他虚胖起来。石油的气味一直散发不掉,渗透了他的身躯。把他熏肥的就是这股石油味。他什么也不吃了。他挣钱很多,在那儿有前途。厂里的人向工人许愿,要盖一个漂亮至极的工人新村,浴室和厕所全在屋内。还有花园。在峡谷,白日里秋雾久驻不散。下起大雨,泛滥的河水涨入民房。为了消灭水耗子,他买了一条短毛母狗。这条狗一口就能咬断水耗子的脊梁。一九三六年,梦一般的回忆。他不曾想到会有这样的富有。他为之惊讶,但是不露声色。他暗自断定,他们无法保持住这种富有。咖啡馆兼食品杂货店从来没有关过门。规定的度假时间他们也用来营业。家里的亲戚每次都来大吃一顿。他们乐意在铁匠工或当铁路职工的妹夫面前摆摆阔气。别人却背地里把他们当有钱人痛骂一顿。他不喝酒。他努力使自己行为得体,不失身份,显出是个商人,而不是一个工人。他在炼油厂晋升为工头。我慢慢写。我尽力用一整套经过选择的事实来揭示我父亲一生中富有意义的情节。我同时又觉得似乎逐渐失去了他的具体形象。简图慢慢占据了所有位子,思想逐渐独自奔驰。相反,如果我任凭回忆的形象登门入室,那末,我重新见到的他依然如故,包括他的笑容和他的举止。他搀着我的手带我去集市。游乐园使我恐惧万分。除此之外,我对公共环境的一切征兆都变得无动于衷。当然,写作此书绝无写作乐趣可言,因为我要尽可能贴近亲耳所闻的词句,有时候还要用斜体字加以突出。这不是要向读者指出某种双关意义,向他们提供共鸣的乐趣,因为任何形式的共鸣,乡愁也好,悲怆或嘲讽也罢了,我一概反对;这只是由于那些词句说明我父亲生活过,我也生活过的那个世界的局限和色彩。在那个世界里一个记号从来不当另一个词来解。

安妮·埃尔诺 (图| 视觉中国)

《悠悠岁月》

作者: [法] 安妮·埃尔诺

出版社: 人民文学出版社

译者: 吴岳添

出版年: 2010-1

页数: 211

定价: 17.00元

装帧: 平装

《一个女人》

作者: [法] 安妮·埃尔诺

出版社: 百花文艺出版社

译者: 郭玉梅

出版年: 2003-1-1

页数: 218

定价: 12.80

装帧: 精装(无盘)

《嫉妒所未知的空白》

作者: [法] 安妮·埃尔诺

出版社: 大塊

原作名: L'Occupation

出版年: 20030301

定价: NT$ 120

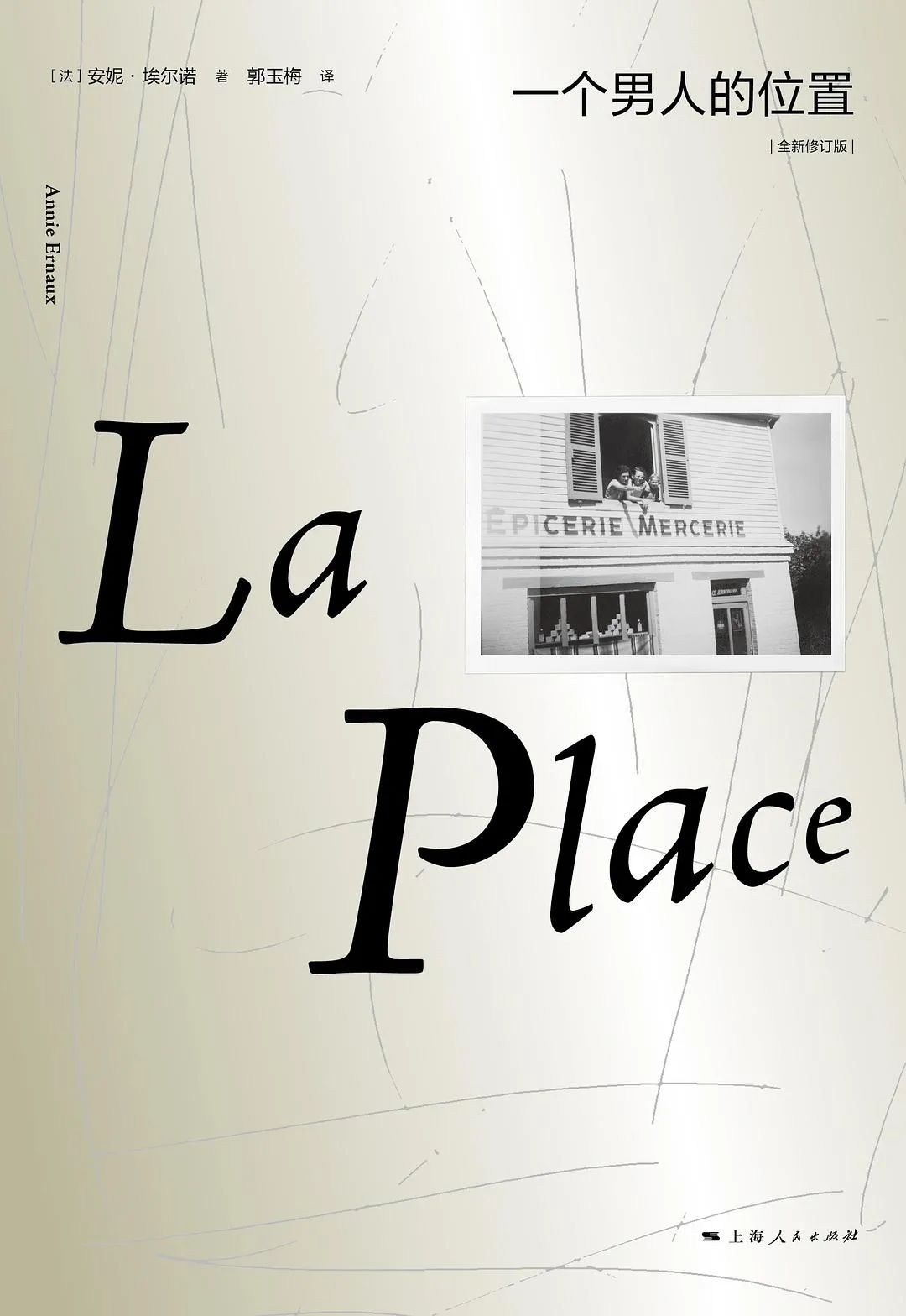

《一个男人的位置》

作者: [法]安妮·埃尔诺

出版社: 上海人民出版社

副标题: 全新修订版

原作名: La Place

译者: 郭玉梅

出版年: 2022-10

定价: 42

装帧: 精装

ISBN: 9787208178328

凹凸镜DOC

ID:pjw-documentary

微博|豆瓣|知乎:@凹凸镜DOC

推广|合作|转载 加微信☞zhanglaodong

投稿| [email protected]

放映|影迷群 加微信☞aotujing-doc

用影像和文字关心普通人的生活