老版

本书试图透过“第一位全面理解并超越现代的哲人”尼采的火眼金睛,观察现代思想的开端,即培根-笛卡尔主义与柏拉图传统相遇的时刻,由此展示现代意识为何以及如何被现代思想奠基者塑造出来。作者没有像通常的哲学史家那样,“历史地和批判地”阐述某些哲学理论的产生、发展和影响过程,而是在尼采的指引下,悉心解读了三个原文本:培根的《新大西岛》《宣告一场圣战》和笛卡尔的《方法谈》。作者继而联系这些文本的基本问题,对勘尼采本人的两个文本,《论历史对生活的利与弊》与《快乐的科学》。这三位哲人背后无不隐藏着柏拉图的影子,他们与柏拉图之间的隐秘对话既塑造亦瓦解了“现时代”的基本意涵。本书第一版出版于2009年1月,此为第二版,在第一版基础上进行勘误,调整版式,为读者提供更舒适的阅读体验。

中译本说明

缩写表

第一章 导言

上编 哲学大法官

第二章 为什么要读培根?

第三章 谁统治着本撒冷?

第四章 为什么要煽动圣战?

第五章 培根、柏拉图与尼采

中编 谨小慎微的立法者

第六章 培根分子笛卡尔

第七章 笛卡尔与苏格拉底:《方法谈》中的转折点

第八章 笛卡尔与柏拉图

第九章 笛卡尔与蒙田:《方法谈》作为随笔

下编 又一位天才哲人

第十章 尼采与哲学史

第十一章 哲学与致命的真理

第十二章 快乐的科学之一:新哲学史

第十三章 快乐的科学之二:超欧洲的欧洲哲学—宗教史

第十四章 快乐的科学之三:超欧洲的政治或欧洲的反虚无主义

第十五章 结语:尼采式的复兴

文 献

索 引

既然我们的目标是从一位极北人的视角去理解哲学史,那么,又为何要从培根和笛卡尔跳到尼采呢?因为这样做能使我们更清楚地看出这条路线的全部延伸过程:即现时代。从培根和笛卡尔跳到尼采,就等于从两位现时代的奠基人跳到第一位后现代思想家。通过研究培根和笛卡尔,我们可以看出尼采的真理激进主义。培根和笛卡尔的目的是在公众面前掩藏哲学,或在哲学面前掩护公众;而尼采的目的则是把哲学从幕后中拉出来,重新在哲学与公众之间建立一种和睦关系。尼采的公开、他的轻率、他对柏拉图式掩蔽行为的背叛等等,这些行动迫使我们直面尼采全部思想中可能最深刻的但又最成问题的一点,即真理的激进性:一个人类共同体能否建立在哲学所认识到的致命真理之上?培根和笛卡尔把哲学掩藏在一种全球性的、后基督教的科学人道主义之中;然而,尼采不仅要把哲学搞成后基督教的,而且要搞成后人道主义的,以便使社会摆脱一切基于特殊起源神话的人道主义(根据这些起源神话,人类有权统治和控制自然)。尼采的思想是一种后培根式的自然主义、一种肯定自然秩序的彻底内在主义、一种生态哲学——尼采美其名曰“快乐的科学”。“我的天职:自然地去人化和人的自然化——人已获得关于自然的纯粹概念之后。”尼采摧毁了形形色色对自然的人化,斥之为已死诸神的幢幢阴影,他在这方面的破坏工作已广为人知;相比之下,人们却不太知晓尼采其他方面的工作,即建构部分,亦即人的自然化——这部分工作的目标就在于,建立一个如其所是地肯定自然秩序的人类社会。一个人类共同体能否建立在一种彻底的自然主义或内在论之上?研究过培根和笛卡尔之后,我们这些哲学爱好者现在准备带着这个柏拉图式哲学的核心问题,集中精神悉心研读尼采的作品。以往,许多最伟大的心灵都实践过“掩饰诚实”这一智性美德;如今,为什么要抛弃这种美德,背叛这种实践呢?单纯的诚实或道德主义绝对无法左右第一位非道德主义者的选择:对哲学而言什么是必要的?这个问题由时代说了算。现代科学的崛起与统治迫使尼采不得不“拿真理做实验”。哲人尼采绝不是突发奇想,轻率行事:他不会为了一闪之念而甘冒一切风险;这项实验是哲学史强推给他的使命。尼采并没有选择自己的使命,只是被给予了这项使命——海德格尔也做过类似的判断,不过含义不同。尼采使之可能的新哲学史包括:要把哲学的当前使命(即尼采本人的工作)作为一项代表艺术与真理的事业来加以理解。尼采哲学的大政治规模宏大,在范围上甚至超过了培根和笛卡尔哲学的政治,因为培根式政治所重组的世界恰恰是尼采哲学的诞生之地。培根和笛卡尔的政治在于以自己的良心承担人类的整个未来(《善恶》,条62)。人们只有正确评价了培根和笛卡尔的高远政治(high politics),才有可能正确评价尼采的高远政治。人们现在还可以听到下面这种呆板的观点:哲人尼采才不会自降格调,去考虑什么政治问题呢。但若仔细研究过尼采的作品,我们就能确定,尼采是气势恢宏的柏拉图级量上的政治哲人:他是虚无主义的敌人、语文学家和仁爱之人(philanthropist /爱人类的人)。很少有人发现这样一位尼采。这样的尼采会支持唯一可能的长期政治,即全球政治——这个星球大约已有45亿年,并且在不断膨胀的太阳将它蒸发并变成一粒粒分子之前,它大约还有45亿年,亦即还有45亿年的政治。尼采思想为一种后民族主义的政治奠定了基础:这种政治热爱尘世,把尘世当作人类的家园,绝不会再支持现代人道主义及其赋予人类的种种骇人权利(人类凭借这些权利凌驾于其赖以生存的其他生命群体之上);这种政治也不会支持灰飞烟灭的有神论,因为有神论认为尘世该当永罚,其中只有人类值得拯救。李奥帕德(Aldo Leopold)、贝瑞(Wendell Berry)之流也曾动人地吟唱出一种土地伦理和乡土之爱;然而,在语言和主题上,他们与尼采有着天壤之别:尼采在存在论和历史学方面,即在存在与时间方面,为尘世之爱铺染了一片全面的底色。尼采拥有一种宇宙视野、进化视角和启蒙了的眼光,它融哲学与艺术于一体,为人类奠定了一种深刻的生态学,提供了一种关于文化教养的新理解。本书的论点即:一种新的哲学史可以在尼采思想的基础上写就,从而雄辩地声称自己知道出路,知晓整个千年迷宫的出口。这种新哲学史不仅在于以改变了的视角看待过去,更在于全面地重新理解人与自然。我们既不能在转向哲学史之前孤立地考虑极北人的人观和自然观;也不能脱离这种新的人观和自然观而孤立地考虑新哲学史。极北人的观点本质上是历史性的,并把文化视为一个整体:“最重要的问题总是文化教养” 尼采的各个主题不可分割;这也规定了尼采的风格——相互穿插的格言:他在论述文化、心理学、历史、宗教、自由精神等主题时,常常停下来谈哲学史;同样,在讲述哲学史时,他常常插进来以自己的新方式谈论认识论和本体论等古老话题。尼采无法割裂思想本身及其表达方式:一切都是那么新颖而独特,必须同时说出来。若要恰如其分地呈现尼采的哲学史,看来必须在尼采本人提供的框架中考察它。

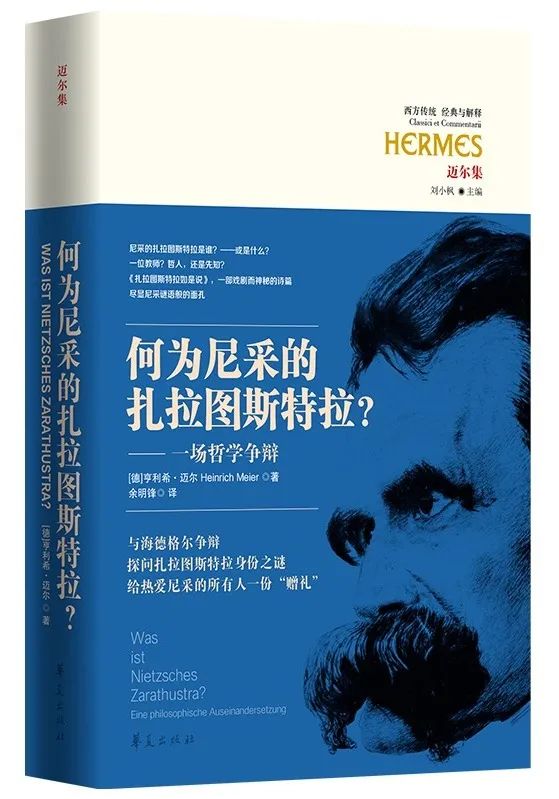

▲ (德)亨利希•迈尔 《何为尼采的扎拉图斯特拉》

因此,这部尼采式的哲学史就将在这里转向尼采本人,转向尼采的两部作品:一部写于《扎拉图斯特拉如是说》之前(即《论历史对生活的利与弊》),一部作于《扎拉图斯特拉如是说》之后(即《快乐的科学》,第五卷)。这两部作品之间的天渊之别使我们注意到,在尼采的诸多作品中,《扎拉图斯特拉如是说》既是转折点,又是制高点。《论历史对生活的利与弊》设计了一项文明教化工程,旨在直接对抗那个最基本的甚或致命的真理问题,即致命的真理。《快乐的科学》第五卷则以一种新的姿态面对真理,并向人透露,真理问题已获解决。前者是一部精心制作的随笔,主题是记忆与遗忘。后者是一部已完成作品的结尾,似乎是胡乱塞在一起的随想。而实际上,这只是尼采后期典型的装配艺术:诸般论点连贯展开,步步为营,最终就呈现出一个前后一致、全面综合的观点。我们若把这些作品放在一起,就会看到:尼采是一位积极肯定的思想家,拥有一种全面的哲学视野;他的目的根本上在于重新恢复已经全球化了的西方的精神活力;为了吸引其他人共同参与自己的使命,最好的写作方式莫过于格言体。

摘自“第十章 尼采与哲学史”

朗佩特(Laurence Lampert),加拿大人,1970年代在美国获得哲学博士学位,后执教于印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校,2005年荣休。朗佩特教授的学术热忱一直围绕着尼采、施特劳斯和柏拉图,专注于细致解读三位大哲人的作品。从1980年代开始,他陆续推出一系列厚重的呕心之作:《尼采的教诲》(1986)、《尼采与现时代》(1993)、《施特劳斯与尼采》(1996)、《尼采的使命》(2001)。为了潜心著述,朗佩特教授提前荣休,年逾古稀又写出了《哲学如何成为苏格拉底式的》(2010)、《施特劳斯的持久重要性》(2013)、《哲人何谓:成为尼采》(2018)等。