今年春天,我出版了一本随笔集,题目是《这个苹果也很好:在巴黎学会自由》。2017年,我从北京大学历史学系毕业,到法国读博士,研究法国中世纪史。从表面上看,我所做的事情似乎跟写随笔不沾边。

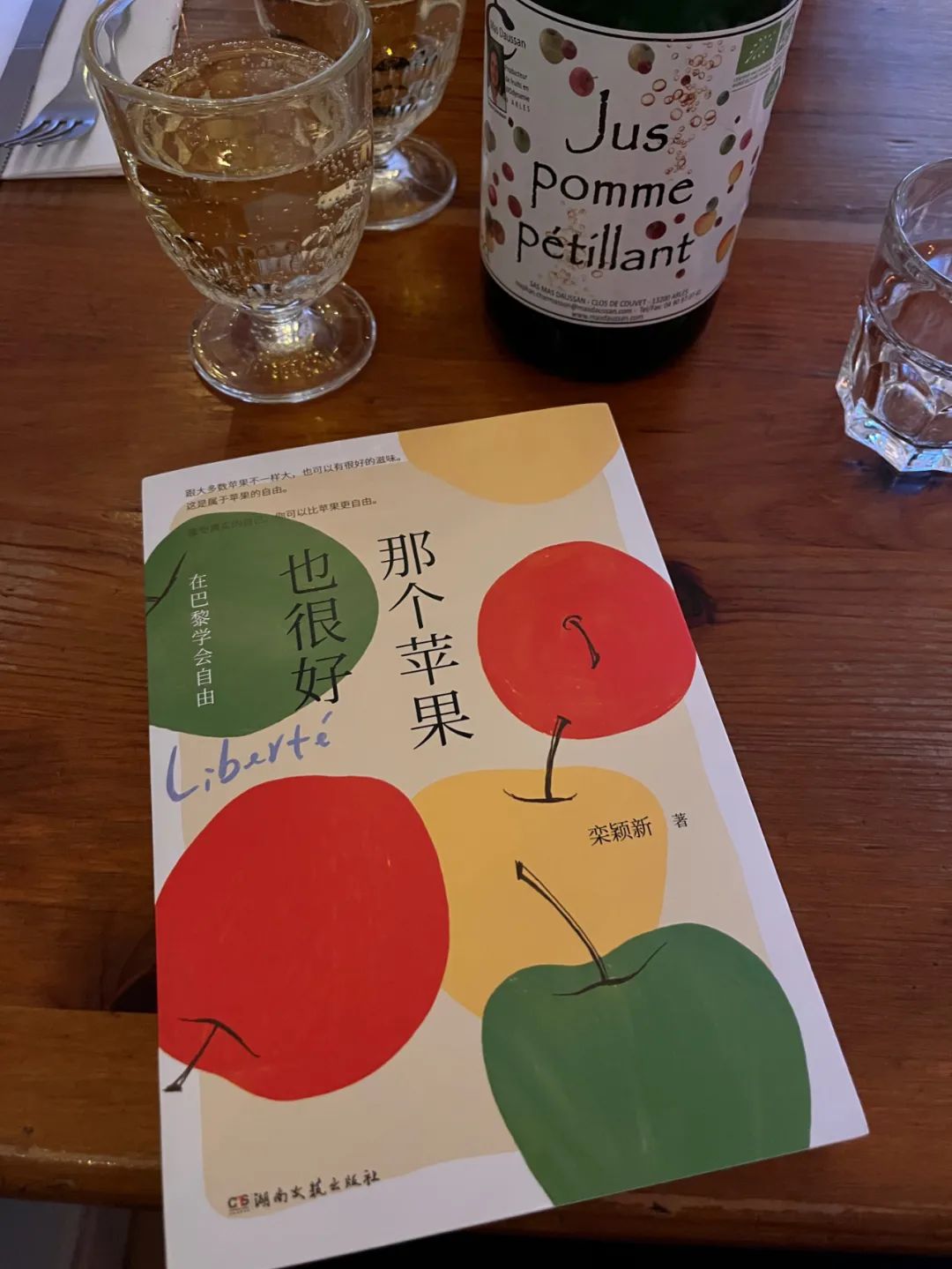

《那个苹果也很好:在巴黎学会自由》

《那个苹果也很好:在巴黎学会自由》

2019年秋天,我去日本东北地区的青森县旅行。青森是我的朋友画家李茵豆非常喜欢的地方。正是在她的推荐下,我决定去青森。青森的名产是苹果。在青森市内,有一家名为A-Factory的购物中心,专卖与苹果有关的特产。我就是在那儿看到了因为大小跟同种类的其他苹果不一样大而被划为次等品的苹果。离开青森以后,我去了京都。我跟作家苏枕书见了面,当时我是她的读者。她请我在吉田山顶的茂庵吃午饭,我跟她聊起青森见闻,尤其是那些所谓的“次等品”苹果。我说我感觉日本的苹果跟日本的女性有共同之处,即因为存在某种关于外表的标准,苹果要争取长到所属苹果规定的大小,女性都往一个方向可爱。我们由此聊起日本女性面临的困境,聊起各自身为女性的遭遇。枕书鼓励我把自己的观察和思考写下来,她说:“书名都有了,就叫《那个苹果也很好》!”那次午饭后,我确信我跟枕书成了朋友。我的书名就是这么来的。 随笔集的起点:青森的特价苹果

随笔集的起点:青森的特价苹果

有人曾说我的书名让人摸不着头脑,可我并不这么想。因为还有更令人困惑的书名,比如《橘子不是唯一的水果》。这本书我是2011年读的(多亏了豆瓣的书影音记录,我的个人阅读史有据可考)。人物的名字我完全不记得了,故事情节也忘得一干二净,可是我还记得这个书名。橘子当然不是唯一的水果,这个书名像一句显而易见的废话。然而,在读完这本书到现在的这十几年里,我时不时地想起这个书名,尤其是在一些不那么好过的时候。我擅自把珍妮特·温特森的书名翻译成了:人生的选择可以多种多样,不是只有某一类型的道路才是好的,各种各样的人生都值得一过。我觉得我的书名跟温特森的书名很像。那个苹果也很好,其实是一句口号,是一句想表达“这个世界上存在各种各样的好”的口号。枕书的鼓励和支持让我又一次确认了:语言是一种魔法。在她没有跟我说那句话之前,我虽然也给一些报纸杂志写过文章,但从来没有想过写书这件事。被抑止和被鼓励的心情完全不一样。此前,我一直被所谓的学院氛围笼罩。学院氛围并不禁止写作,正相反,现有的考核体系鼓励研究者写作。当然要写,要多写,还要发表,要发表在各种字母组成的索引体系里。被抑止的是非学术写作。我上本科时流行一个词,即“文艺”,这个词现在几乎已经没有人说了吧。文艺和学术似乎是对立的,无法兼容。从事非学术写作,往往会被认为“不务正业”、“不学无术”,还有“抛头露面”、“想要出名”。似乎只有变成一个沉稳无趣的人,其研究成果才能变得可信。此外,有些老师说“搞研究就是要坐冷板凳”。我不理解也不喜欢这种主动受苦的态度。人生里已经有不少自己无法左右的痛苦,在其他时刻为什么不去追求愉悦?我始终相信:真正推动人持续做事的动力是好奇心、认同感和在做事过程中体会到的快乐。到法国读博以后,我发现这里有另一种气氛。学者不仅写学术论文,也在报纸、杂志上写文章,还上广播节目、上电视。这些活动与其研究领域或远或近,没人觉得这有什么问题。学者希望自己被人读到,对他人有帮助,对社会有影响。我逐渐觉得在研究之外写点别的似乎也没什么,但是我还是没有动笔。听到枕书的鼓励以后,我开始琢磨:我是不是该写点什么。后来,我真的写了。《那个苹果也很好》是一本随笔集,收录的文章主要是2020年和2021年写的。这些文章长度不一,最短的是两三千字,最长的是两万字。这些文章来自我对自身经历的思考,也得益于与周围的人的对话。生活的偶然为我带来经历,在某一时刻,我发现对事件本身的叙述和围绕事件展开的思考可以被组织成一篇文章,便动手去写。这种感觉类似村上说的“等水位涨到胸口”。集子里最早的一篇文章《东北话人格与法语人格》是2020年8月写的,最初发在豆瓣。那年夏天,我去了一个法国朋友的父母家。大家一边烤香肠一边聊天。朋友的母亲问我在巴黎过得怎么样,作为一个外国人是否觉得生活很难。我开始回答她的问题,说着说着便讲起了自己多次莫名被人插队的经历。在讲述的过程中,语言调动起回忆,与插队这一主题有关的事件纷纷浮现出来。那些看似偶发的事件其实揭示出了更深层的东西。我不愿把我所遭遇的一切简单地归纳为歧视,因为这样说并不准确。我决定把那天跟朋友的母亲讲述的经历都写出来,便有了这篇被转发了上百次的文章。我认为我是在豆瓣写作出道的。

让我动笔的偶然:烤香肠边的对话

让我动笔的偶然:烤香肠边的对话

我想用个人叙述打破一些刻板印象。首先是关于巴黎这座城市的刻板印象。提起法国,提起巴黎,人们立刻会想起的东西几乎就是那些。为了避免巩固那些刻板印象,我在此不再重复。我想展现这座城市今日的风貌,尤其是它的日常。2020年至2021年,我经历了多轮封禁。在人与人的接触变得有限的这段时间里,日常生活中与物相关的部分被放大。生活的内容似乎变得简单,买菜、做饭、打扫……那些与市场摊主和各种店铺的经营者的对话成了宝贵的与真实世界的互动。我从未有过如此多与自己相处的时间,我开始思考自己至今为止到底过了一种什么样的生活。观察和思考将我引向了写作。随笔集中的第三部分“建立人与人之间的联系”和第四部分“接受自己与学会自由”分别对应的是向外的探索和向内的自省。收到编辑寄来的样书以后,我重读了自己两三年前写的文章。我想起那些因隔绝和未知而产生的不安与忧愁。前几天,我站在一个路口等着过马路,望着对面的红绿灯,我恍惚以为自己又回到了2020年。那年春天,我也曾从同一家超市出来,背着采购完的东西,站在同一个地方等红绿灯。同一时节的阳光有着相似的角度和强调,大概是这阳光让我感到了时间上的错乱。我庆幸自己当初记录下了这些现在看来已经觉得遥远、甚至是不复存在的心情。我不再整日待在家里,因此也不再需要一天做三顿饭。餐厅早已恢复营业,我跟朋友又找回了坐在露天座上喝酒聊天的乐趣。身边越来越多的人因为环保的考虑开始变成素食主义者,我去肉店买烤鸡,排队时忍不住在想:北极熊会不会因此就没有家了?受通货膨胀等多种因素的影响,鱼的价格大涨,我不是每周都去鱼摊了。社交生活重启以后,我意识到封禁期间那种完全放弃收拾自己的方式是行不通的,我重新开始买衣服,尝试拥抱自己的女性特质,并且享受其中的乐趣。

今年1月的雨夜,与朋友在露天座聊天

今年1月的雨夜,与朋友在露天座聊天

这些变化让我更加确认了写作的重要性和必要性。要记录,要留下痕迹,因为感受和情绪转瞬即逝,因为每一种经历都很宝贵。我确实开始写了。2020年起,我先后用三个笔名写过绘本书评和随笔,与此同时我用真名出版我翻译的书和发表关于学术著作的书评。好像写随笔这件事虽然可以干,但是不能让人知道。我本来是打算用三个笔名中的一个来出版这本随笔集的,不用真名的顾虑之一是与北大有关的身份。“已经毕业了,还在拿以前的学校说事?”、“那是你的人生巅峰了吗?”、“不要蹭母校热度了吧”、“学霸都不是正常人”……我已经能想象出可能出现的反应。此外,我当时还以为:反正我写的不过是日常生活,这似乎跟研究者的身份也不相关。后来,最初提出出版我的随笔集的出版社忽然决定跟我解约,在处理这场意外的过程中,我的想法发生了变化。生活、阅读和写作交织在一起,一同让我进步。有人嘲讽我是“市场专家”,可这有什么不好呢?不论从事什么职业,人都需要过日常生活。曾任《生活手帖》杂志主编的花森安治认为守护日常生活就是一种反战。研究中世纪德意志社会史的日本学者阿部谨也认为:要通过接近民众的日常生活及其思维世界才能开始触摸到社会史的本质。法国的文学作品中也不乏对日常生活的细致描写,从写玛德莱娜小蛋糕的普鲁斯特,到详细描写家具式样和衣服款式的佩雷克,再到观察城市轨道交通快线里的乘客以及超市里的货品、顾客和店员的安妮·埃尔诺……我刚到法国时对日常生活中的物品的关注其实与文学有关,那时我甚至认为:在巴黎,一切都是文学的,一切都能进入文学。因此,为了在读书时知道作者提的是什么东西,需要了解物品的名称。我承认:我关注日常生活,并且愿意书写日常生活。

“城市的空气使人自由”,不论是中世纪还是现在

“城市的空气使人自由”,不论是中世纪还是现在

我也明白了:写随笔这件事与博士生的身份并不矛盾,正相反,因为我是博士生,我才能写读博的经历。正如法国哲学家玛侬·加西亚(Manon Garcia)在《女人不是生而顺从,而是变得顺从》(On ne naît pas soumise, on le devient)中指出的那样:波伏娃写《第二性》非常有意义,是因为波伏娃身为女性有着属于女性的体验,同时她还有着一般的女性不具备的条件,即受过教育、能写作而且能被人读到。我明白了:我不能指望别人替我写出我的经验,我得自己写。如果说存在关于正在读博士的女性和持有博士学位的女性的刻板印象,那么只有提供另一种叙事才能瓦解已有的刻板印象。把自己的经历写出来,才可能被人读到。我常在另一国家、另一时代的作者的笔下找到我也有的心情,这种时候甚至想隔空跟作者握手。而这一切的前提是写,鼓起勇气去写。让我最终决定用真名出版随笔集的是安妮·埃尔诺在访谈集《写作是一把刀》中的一句话。当时我还没有想到之后我会翻译这本书。2022年3月,我写道:“我放弃了笔名,之后都用真名发表文章。不想再躲在笔名后面了,因为所谓的安全并不存在。躲起来也没有用。正如安妮·埃尔诺说的那样,要承认自己写的东西。”写随笔的是我,写论文的是我,做翻译的也是我。这些事我都喜欢,我都能做,而且这三件事互相促进。这是一件非常幸运的事。我深感我的写作得益于我身处两种语言之间的位置。我带着我的母语住在巴黎,在日常生活中,我说法语,也说汉语。我读这两种语言写成的书。最重要的一点是:我做翻译。这意味着我要保持一种漂浮在这两种语言之间的状态,以便随时切换到另一种语言。我常说我在两种语言之间往返穿梭。这种状态让我对语言本身格外关注,也开始思考到底该使用什么样的语言和话语。为什么人们总说“女博士”,而与之相对的“男博士”一词却很少有人使用?为什么几年前人们跟我说“读完博都三十了”的时候,这句话听起来那么刺耳?现在我却可以跟人讲笑话一般地说:“你知道吗?我过了三十岁生日以后最大的发现就是,原来三十岁并不会死啊。”为什么人们在面对女性作家的时候,总喜欢说书是作家的“孩子”?书明明跟孩子不是一回事。为什么人们面对男性作家的时候很少这样说?为什么人们在形容一个作家出版的第一本书时往往使用“处女作”这个词?明明可以说“第一本书”“首作”和“出道作品”。在我看来,中文的长处在于它的灵活,可以用字组成词,可以用常见的字组合出新的表达。这种组合的过程便是一种创造,是一种让语言更加符合现实的调整。语言就这样与时俱进。因此,我觉得中文是最好玩的乐高。最近我读了遥洋子写的《在东大和上野千鹤子学“吵架”》,其中一句话点醒了我:“既然世界由语言组成,那么语言也能改变世界。”法国文学研究者蒂费娜·萨默瓦约(Tiphaine Samoyault)在《翻译与暴力》中指出:“人只有在多种语言或者是在对同一种语言的不同用法之间才能找到自己的声音。”她认为很多作家同时也做翻译这件事绝非偶然。她举了很多例子,还提到了两位东亚的作家,即鲁迅和村上春树。前不久我在听一档讨论翻译的广播节目时,偶然得知法国作家玛格丽特·尤瑟纳尔翻译过伍尔夫的《海浪》。《海浪》的法语译本不止尤瑟纳尔翻译的这一种,我去书店订了一本,指名要尤瑟纳尔的译本。书到了以后,我发现尤瑟纳尔还写了译者序。萨默瓦约的说法又一次得到了验证。在我自己身上,我也体会到了这一点。我感到我的中文在巴黎独自生长。生活和阅读的法语都给我的中文带来了一些陌生的东西。幸运的是这些异质的东西并非不能消化,它们滋养了我的中文,让我的中文变得丰富。我也开始对语言的质地更加敏感,我要选择适合我自己的语言,这样才能把我的经历书写得公正。我也相信语言承载了很多很深的东西,很多东西难以解释。比如有时我就是想用单字的动词,有时我就是想用名词,而不是用代词。这些选择可能与我追求的节奏有关,也可能与我的个人历史有关,也可能与我的信念有关。正是这些选择形成了风格,这是很宝贵的东西。我对自己有信心,并且打算坚持这种风格。这本书的副标题是“在巴黎学会自由”。现在想来,这话或许说得有点夸张了。毕竟没有关于自由的考试,到底有没有学会,好像也没法明确地判断。不过,我可以断言:我正在巴黎学习自由。就好像法语里的博士生(doctorant.e)这个词带着进行时的意味。我很喜欢这种感觉。我对这座城市充满感激。 谢谢你,巴黎

谢谢你,巴黎

本文责编:龚思量。

本期微信编辑:龚思量。

本文为思想市场原创内容,点击“阅读原文”进入澎湃新闻网站阅读更多精彩内容。

《那个苹果也很好:在巴黎学会自由》

随笔集的起点:青森的特价苹果

让我动笔的偶然:烤香肠边的对话

今年1月的雨夜,与朋友在露天座聊天

“城市的空气使人自由”,不论是中世纪还是现在

谢谢你,巴黎