从河南商丘小城的普通家庭考入中央财经大学,研究生毕业后参加国家部委公务员考试,超出录取线几十分,却选择加入世界500强排名前十的三星集团,在中国总部担任税务经理。29岁时,他已经是世界第一大房地产集团总税务师。2013年,他带领团队开出了中国大陆第一张电子发票,30多岁当上了京东集团的副总裁。在家庭上,他通过相亲认识了现在的妻子,迅速走入婚姻殿堂,并成为了一个父亲。上学、立业、成家、奋斗,这是一个完美符合社会期待的人,41年,从未偏航。2019年9月,他确诊“渐冻症”——被列为世界五大绝症之首,治愈率为0,绝大多数患者将在2-5年内死亡。这个发病率仅有十万分之1.6的疾病降落在他头上,准备一步步夺走他如此奋斗四十年得来的一切。一时高涨、一时沮丧,昨日不可留,未来多烦忧,如果是你,会怎么做?经历6个月的焦虑失眠之后,蔡磊再次握紧“奋斗”的人生之绳,站起来的速度超乎所有人的想象。他一步不停,每天工作16小时,建立了全世界最大的渐冻症科研数据平台;筹集资金、整合资源,将渐冻症药物研发加速20-50倍;发起第二次冰桶挑战;促成中国第一批渐冻症遗体和脑脊髓组织捐献,7个月时间,有约1000位患者签署捐赠协议;筹备“破冰驿站直播间”,开始直播带货,希望通过商业形式持续为攻克渐冻症提供资金支持。“这是我的最后一次创业,我知道,创业意味着反复失败。”今年是蔡磊确诊的第4年,他相信的“奋斗改变命运”是否还在发挥作用?一个从不休年假、用别人的双倍速度回答人生考卷、并习惯性拿满分的人,如何面对“停止作答”的那一刻?他怎么看待自己前41年的人生?又要如何渡过这极其有限的“未来”?倒计时轰鸣作响,他后悔过吗?如果细细省察蔡磊的人生就会发现,他身处绝望,可即便如此,他曾经相信的,今天依旧坚信不疑。时代越难预料、世界越不确定,这种“相信”就越是令人好奇。“向内推,不要向上……好,如果推得太进去的话,我鼻子两边会很疼。”狭小的房间,蔡磊端坐在窗前准备接受采访,手自然搭在椅子旁。这个动作并不简单:他得先让无力的手指挨着裤缝,挪动身体让手臂抵着椅子扶手,“啪”地一下翻过去。在旁观者看来,他只是让五根手指聚拢在一起,不安而细微地拱动了一会儿。这样的“求助”在他确诊渐冻症的4年中发生过太多次,以至于他可以熟练地指挥一个新手。尽管已经查阅过许多资料,帮他推眼镜时,我才真实感受到这种疾病的可怕。它保留了思维,让你依然可以畅想宇宙,灵魂却被关在一具躯壳之中,上了锁,哪怕最优秀的医生也找不到钥匙。面对车祸、烧伤或者其余的外部创伤,看到累累伤痕,我们能知道眼前的人伤得多重。但蔡磊身上正在发生的事,外人难以体会,哪怕他正被针扎火烤。“直播间里大家说,‘蔡总今天看着气色挺好的啊’,他们不知道,我这个病一直到死亡之前,多数气色都跟正常人一模一样。”渐冻症,学名是肌萎缩侧索硬化(ALS)。和阿尔兹海默症、帕金森综合症一样,是一种神经退行性疾病,无药可治,唯一口服药力如太也只能延缓患者生命2-3个月。最著名的渐冻症患者是物理学家斯蒂芬·霍金,依靠着整个国家的支持和自身坚定的信念,他奇迹般地活了55年。2021年的数据显示,中国ALS患病率为每10万人中2.97人患病。北京大学第三医院神经内科主任樊东升说,攻克渐冻症的医学难度在于,“这个病解决了,那人类长生不老的问题就也能解决了。”目前,中国约有10万个家庭正在面临这种疾病带来的崩溃。2-3年只是自然死亡的时间,有人为了不拖累家人而绝食,也有人被家人放弃。在蔡磊的病友群中,曾有一位病友三四天联系不上,后来重新出现在群里,说家人拔掉了她的眼控仪,没有眼控仪她就无法跟别人交流。群友们一度群情激奋。可没过几天,她的家人开始在群里售卖二手呼吸机。蔡磊说,那是大家心照不宣的信号,这意味着她已经死亡。坐在我面前的蔡磊,双手双臂已经瘫痪,失去生活功能;双腿勉强还可以走路,但很容易摔跤;身上没有肌肉,面部肌肉也开始渐渐萎缩,这会影响到他的说话和吞咽,“每说一个字都需要竭尽全力,才能把音发准一点”。2021年,蔡磊还可以依靠食指和中指在手机上打字,半年后,只能依靠脚踩装置操作鼠标,回复信息

最糟糕的是,由于喉肌萎缩,他常常呛咳,喝一口水对他而言都有生命危险。“其实已经在死亡的边缘了,我同期的病友大部分都死了。”去年年底席卷而来的新冠病毒感染,让他第一次体会到接近死亡的一刻。所有人都倒下了,他不忍心去叫醒高烧昏睡的妻子,一个人在床上躺了10个小时,滴水未进。咽喉里持续有黏痰——卡痰窒息是渐冻症患者常见的致死原因。他看着窗外的一草一木,几乎以为那就是他人生最后看见的景象。还好妻子醒来,给他端来了一杯水。“没什么,中国每天都有约60名渐冻症患者去世,这是必然会发生的事情,当然也可能会是我。我坐在你对面看上去一切都很正常,但我可能随时会死。”死亡,成为他每天都在经历的事情。在那之后,他又经历过几次呛咳。蔡磊告诉妻子,尽管从三年前确诊那一刻起,他一直在练习接受死亡,但总有遗憾和不甘。直到最近,他变得坦然,因为自己已经做了所有该做和能做的事情。蔡磊的家和工作地在同一个小区,走路5分钟。随着他身体状况越来越差,步行时间也渐渐变长。小区绿化做得很好,4月份的北京草长莺飞,割草机轰隆开过,绿化带的喷头里荡出一道道彩虹。蔡磊只是尽快走着,为了防止摔跤,他的生活助理一路陪同。面对身体的变化,蔡磊很坦然。他比较担忧的是留给他的工作时间已经不多了。无法独自喝水吃饭、坐不起来、盖不上杯子、去不了洗手间、甚至很快会发展到无法说话,“那你说,我要怎么跟别人沟通工作?”蔡磊每天的工作都很繁忙,早上妻子段睿和阿姨(生活助理)会帮他洗漱、穿衣,吃完早餐,他们一块步行到另一栋单元楼内的办公室,在一南一北两个房间办公。他的主要精力在科研运营,对接各方资源,偶尔要去拜访科学家、医生,就药物研发进行探讨。等到中午12点,段睿忙完会计事务所的工作,开始准备晚上的直播事宜:选品、比价、做PPT、看数据、排品、管后厨、与商务沟通……马不停蹄忙到晚上七点,直播也就开始了。蔡磊会参加一周五天的直播,坐在段睿旁边,偶尔提醒一句,让大家购买“自己真的用得上的、有需求的东西”。这个在各大公司摸爬滚打多年的男人深知,如果要让直播间持续下去,就不能是一锤子买卖,“要符合商业逻辑”。晚上10点半下播,段睿开始做直播复盘,蔡磊会回到工位前继续处理工作,11点12点方才离开办公室回家洗漱,入睡往往得到凌晨一点多。几乎每天都是如此。我试图找到这场疾病带给他的变化,想知道他在“抗争”之外是否也曾咒骂过命运的不公,是否经历过心态的调整、克服与转变。我预设这个故事是鼓舞人心的,却发现这与我们常见的励志故事并不相同——我以为会看到人身处逆境绽放的乐观积极,但蔡磊深知自己每天都生活在理性的绝望现实之中。“我没有转变。医生想让我吃抗焦虑的药,我说我没有焦虑。如果吃药,我白天的工作状态会很差。”“我不认为有太多困难。打击和失败是人生的常态,这很正常,我会思考如何解决。”“我不怀疑,也没有犹豫。难道一定要救活我,才能做这件事情吗?一开始,我只是想要发挥我的能力,帮助医学家和科学家加速攻克渐冻症,仅此而已。”蔡磊质疑地看向我,为什么一定要在确诊的4年中寻找一个“转折”。他坦诚自己确诊后有6个月无法正常入睡,“但那是每个人面对死亡时的潜意识恐惧,无法克服”。刚住院时,医院晚上10点统一熄灯,蔡磊会在熄灯后习惯性地在手机上处理工作,仿佛只有在工作、钻研文献时才会暂时忘记自己病人的身份。一旦躺下,潜意识中的绝望和焦虑立刻奔涌而来,闭着眼比睁着眼看到的东西还要多。一直到五点,护士就要来抽血了。蔡磊并不介意被视为“工作机器”。他说,就算早知道会得这个病,他还是会一心扑在工作上。不单单是因为他得到的正面反馈足够多,也是因为当他毫无防备被绝症推下深渊时,是奋斗的惯性狠狠拽住了绳子的另一头,把他从深渊里一点点拉起来。越是迷茫无助,他越是紧紧拽住这根绳子,丝毫不敢松手。蔡磊出生在河南商丘,“一个五六线城市”,小时候住的是四面漏风、壁虎虫子爬来爬去的简陋平房。在这种条件下,他从小便知道,要想过上好的生活,就要比别人做得更好,付出比别人更多的努力。五年级开始,他每天四五点起床,跑步、打拳、背英语,强制自己用一半的考试时间提前交卷,依然要拿满分。他要靠勤学苦读走出小地方、走向大城市,改变人生命运。高考后,他梦想在北京大学学习最爱的空间物理专业,当科学家、去探索宇宙。但父亲在他高考后的志愿上填了财经专业。在穷人出身的父母眼中,能有一份稳定的工作、傍身的技能养活自己已经很好了。家里的现实条件没有给他反抗的机会,他因此抑郁了3年。大三那年,年仅47岁的父亲去世,为了治病几乎花去家中所有的积蓄,赶紧毕业、挣钱是他当时唯一的选择。“对我来说,苦的不是读书,苦仿佛是我人生的底色。我经常形容自己‘苦大仇深’,坚信‘一切都要靠自己打拼’,这也是父亲从小灌输给我们观念。”从小到大,作为蔡磊,他的信念、行动和追求从未改变。无论他做了多少、做得多好,他也说自己“没有感到过特别快乐和满足”住院后,蔡磊认识了病友老朱,40多岁,人很憨厚,是河南的一名公职人员。面对渐冻症,不管是毫无尊严地活着还是意外凶险地死去,都很难让人接受。同一病房的四五个病友曾经研究过路线、流程和费用,想要组团去死。他两个孩子在上学,妻子没有工作,他是家里的唯一收入来源。“我死了就死了,但能多撑两天就多撑两天,能多领几个月工资,老婆孩子就有饭吃。”闲聊时,老朱知道蔡磊怕打呼噜,之后每次都等蔡磊睡着了,他才休息。第一次,蔡磊不再想着怎么努力超越别人,如何成为强者。他已经足够强大了,强大到可以帮助别人。蔡磊现在还记得,他和老朱站在病房的窗户前,看着楼下一个捡垃圾的流浪汉,眼里心里全是羡慕。病很残酷,所有病人都无比绝望,你现在拥有的这些东西,是不是可以为他们做些什么?41岁,如果更早一些,他还没有积累这样的能力和资源;如果再晚一点,他可能也干不动了。蔡磊觉得这是“天时”。“我还能战斗,那我就该去战斗。如果我们自己都不努力,还能奢望别人为我们努力吗?”截至目前,他已经能够触达到全国一万多名患者,每一个微信群里他都在,他能准确说出很多人的背景情况、家庭状况、病情进程和目前的状态。他曾经也怀疑过“为什么是我”,但当干巴巴的数字变成一个个活生生、有温度、还在努力生活的人,他不再问了。“每个人的震惊、痛苦、无助,以及反复在希望和绝望中徘徊摇摆的状态,都是我切身经历过以及正在经历的一部分。”蔡磊经常会出现在病友群里,鼓励大家或者汇报药物研发的最新进展。一位病友说,看到他出现就像看到了希望。“希望”不是说一种药必须出来、一定有效,而是你看到有人在推动这件事,它在发展,它不是静止的,这就是“希望”。这位病友46岁,患病已经3年,现在只有左手大拇指可以动。她中年离异,70多岁的母亲再也无法照顾她,最近被送进了养老院。蔡磊介绍说,她原本靠在厨房给人切菜,一个月挣3000元,患病之后彻底没了收入。因为没钱治疗,只能喝一些便宜的、疗效不明确的药剂,聊以慰藉。没有事情做,她便躺在床上,用那根唯一可以动的大拇指刷手机,在绝望生活中寻找一点变量。她知道,即使有突破,自己也没钱治疗。蔡磊说,微信群里每天都会发生各种各样的事,有很多伤人或感人的故事。他都会看。我问他,这种频繁发生的、令人对生命失望的故事是否曾让他怀疑过。蔡磊聊起自己与英国机器人科学家彼得·斯科特-摩根(Peter Scott-Morgan)对话的经历:2017年,彼得被诊断为渐冻症,不愿认命的他通过多次手术将自己改造为“半人半机械”的状态。他在身上接入了4 根管子,分别用于进食、呼吸和排泄。然而去年2月,他在社交平台上说渐冻症导致他双眼难以闭合,因为眼睛干涩,他无法使用眼动追踪继续与人沟通。彼得的乐观让蔡磊印象深刻。彼得并不觉得被困在身体里令人沮丧,他“享受”瘫痪的秘诀是,想象自己“像一个慵懒的皇帝,坐在那里接受别人的关照”。科技和医疗是与病魔抗争的利剑。彼得的选择是“如果所有门都被关上了,那就想办法穿过墙”。蔡磊告诉彼得,“如果所有门都关上了,我就撞破这扇门,砸开这堵墙。”在采访蔡磊之前,我先见到了段睿,他的妻子,一个脸圆圆、总是带着笑意的女孩儿。她捧着一本书走进办公室,还没见到人,就听到她的声音:“这本书写得真是好极了!”从家到办公室五分钟的路程,她看着书走走停停,还不小心被绿化带的喷头“嗞”了一身水。段睿比蔡磊小11岁,在北京出生长大,北京大学药学专业本硕连读,之后在外企从事市场工作,自由又独立。段睿对自己的职业发展有清晰的规划,被介绍相亲时,她转行到财务领域已有两年,收到蔡磊的简介,她想,“去交流一下业务也不错”。对这样“各方面都很优秀的女孩儿”,蔡磊也没有抱什么希望。他从20多岁开始相亲,最后都不了了之,那次赴约也只是为了给自己一个交代,证明他仍在努力。“我订了餐厅靠窗的位置,女孩推门进来,黑色的羽绒服,简单的马尾辫,眼镜有点起雾,却挡不住镜片后弯弯的笑眼。”第二周,蔡磊邀请段睿去听他在北京大学经济学院的课,段睿是冲着课,他却是冲着人。吃饭时,他突然向段睿求婚了。蔡磊在自传中写道,女孩儿笑眼弯弯,点点头说:“好呀!”采访中,段睿回忆自己当时可没那么利落:“我还是得考察一下他的真诚程度,没有答应也没有拒绝吧,但我心里觉得是可以继续发展的。”仅仅相识三个月,他们结婚了。朋友调侃蔡磊从来标榜理性,居然也会闪婚。蔡磊回:“遇到对的人,当然要毫不犹豫。”他们都是对工作充满热情的人,当被问及平常如何维系感情,段睿说:“好的感情是不需要特意去维系的,就像我们也不会特意去维系和父母的关系,不是说我要给妈妈一个惊喜,她才会爱我,对吧?”他体验过家人重病的绝望。大三时,他跟母亲、哥哥轮班照顾父亲,父亲的身体还是一天不如一天。因为病痛,父亲的脾气越来越暴躁,对着家人破口大骂,骂得最难听的时候,他不能自抑地想过:“我们都死了算了,只要这一切能结束。”但段睿哭着说:“你想都不要想!结婚不就是为了相互提供后盾吗?现在我就是你的后盾。”段睿眼中的蔡磊没有成功人士的光环。蔡磊会在五周年结婚纪念日送她一只变色青蛙。她兴致勃勃向我描述青蛙吃虫子的样子,坦白自己现在也没想明白这只看着傻乎乎的青蛙该怎么养。搬家时,蔡磊会打开地图,给她规划出一条有树荫、没有汽车尾气的、更加安全的路。“他如果现在让我抽出两小时陪他浪漫一把,我才觉得奇怪呢。我也没时间浪漫。”蔡磊身体一天天变差,段睿需要照顾他的衣食住行,生活助理因为受不了巨大的工作量换了一个又一个,但段睿不能走。吵得挺凶的一次,蔡磊希望段睿能够停下自己的会计事务所,全职加入到直播和药物研发的工作中来。他的团队不断有员工离职,再高的薪水也留不住人。“他们也希望自己的研究方向是充满前景的,而不是把时间浪费在看不到希望的事情上,这很正常”。段睿的会计事务所经营得有声有色,她不愿意回到原本的药学领域,为此哭过很多次。她告诉蔡磊,“这个社会对女性是有标签的,我会面临很多无形的压力,我需要你顾及到我面对的这些压力。”段睿告诉我,她是一个谨慎而悲观的人,她无法面对那么多次实验的失败。每次得到一个成功的数据,她不会兴奋,只会重复实验以证明成功的偶然。这是她当初离开药学领域的原因之一。蔡磊偶尔会抱怨段睿没有立刻放下工作来照顾他,研究没有进展时也会跟妻子吵嘴赌气,“你根本不愿意陪我”,事后想起来又感觉自己在无理取闹,“我怎么能说这种话?如果她放下所有工作来照顾我,那还是我欣赏的她吗?”一起接受采访时,蔡磊很少说话,变得温和而镇定。聊到青蛙时还露出几分得意的神情,感觉自己礼物送得不错。听到段睿的一些表达,他感觉不太合适,等段睿说完才慢慢补充:“段老师接受采访比较少,有些话可能比较直接,她的意思是……”我坐在对面,渐渐意识到,爱的唯一缺点是,我们没有什么方式可以完整地表达爱。这路上有海啸过后的一片狼藉,而他们还会在狼藉之上继续生活。蔡磊桌上摆着三尊孙悟空,这一角色是他这些年的精神寄托:从容淡定,毫无畏惧。他必须满怀希望,才能将希望传递给更多人。蔡磊介绍说:“过去30年甚至更长时间,中国关于渐冻症的药物研发有14款。从2020年下半年到今年,药物临床有27款,也就是说这三年做到了过去三十年的两倍。而实际上,很多药品进入临床阶段比较困难,还停留在动物实验上,我们实际推动和跟进的超过100款。”在我看来,这是非常大的进展。蔡磊却不以为然:“非常大。但加速20倍不一定成功,加速100倍也不一定成功。”蔡磊说他能理解,“生病之前,我觉得人类科技发展这么快,未来我们都能活到120岁,生病之后才发现,人类的科学进步还远远达不到我们所想象的。渐冻症,我们至今连病因都搞不明白,更别说从哪里去攻克它。不少专家对我同情或敬佩,但内心其实多数都觉得,‘蔡磊做这件事没有任何希望,蔡磊的生命时间已经来不及’。我也看到过这样的报道,‘蔡磊的故事结束了,但他的精神值得我们学习’。”这段对话发生之前,我曾问过段睿,她会如何给大家介绍蔡磊的故事,这个她也身处其中的故事。她笑眼弯弯:“人类文明这么多年,我们不缺一个闪光的灵魂,不缺一本伟大的著作。但却很少有一本书是邀请你和我们一起写的。故事还没结束,谁也不知道它最终会走向何方。我希望,结局里能有我们每个人的身影。”

作者 | 三金、章鱼,来源:十点人物志(ID:sdrenwu)

主播 | 林静,声音与文字的世界里,与你奔赴山海。

图片 | 视觉中国,网络(如有侵权请联系删除)

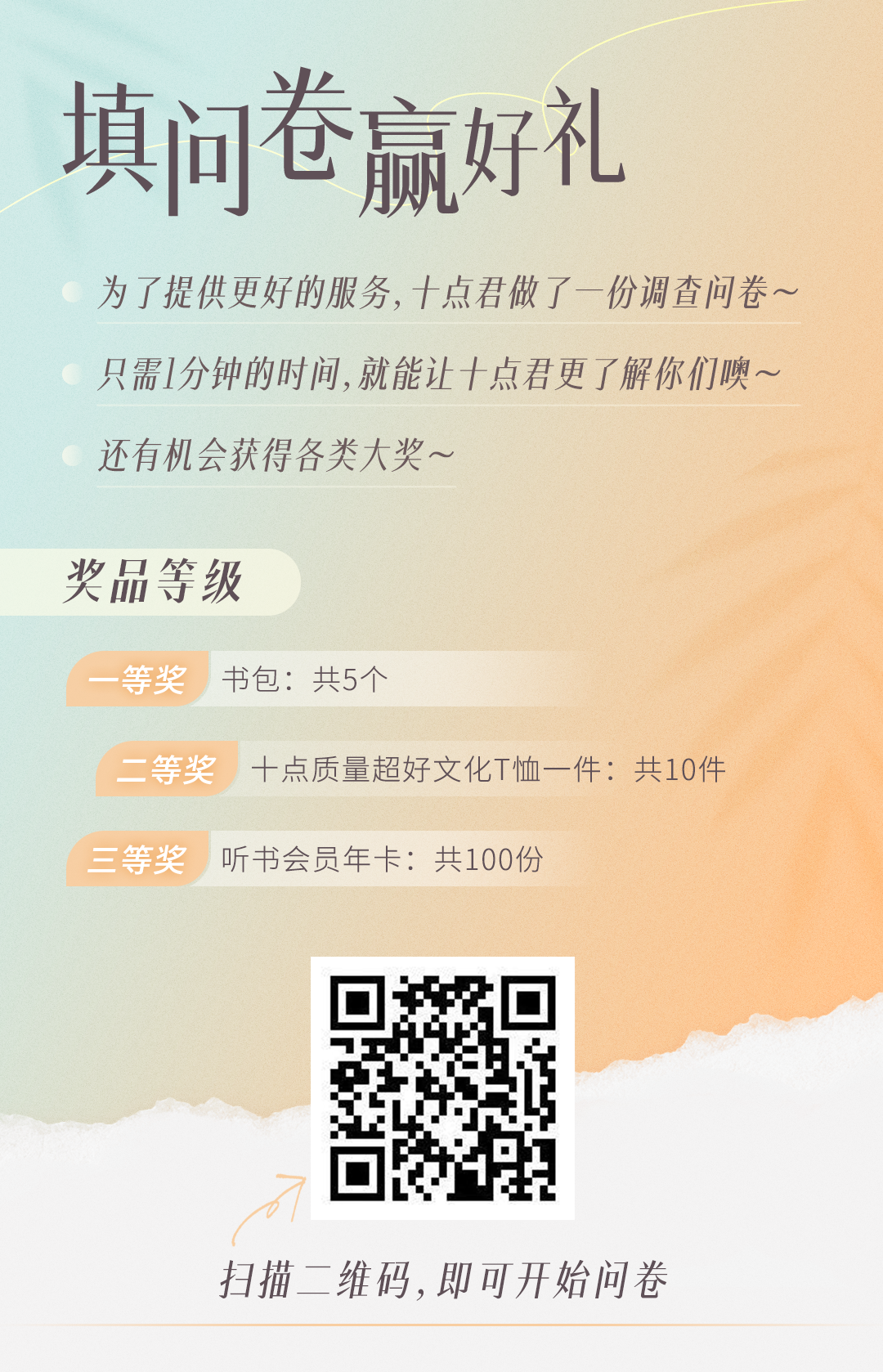

❗十点君承诺:本问卷仅供调研使用

不会泄露个人信息,请放心填写~